“转去县城至少要1小时,真没想到在家门口的卫生院,就把我的命救回来了!”10月中旬的团风县总路咀中心卫生院,刚康复出院的张大爷紧握着医生的手,语气里满是感激。这位突发急性缺血性脑卒中的老人,正是在住院综合内科的静脉溶栓治疗下转危为安。而这份“家门口救命”的底气,正是来自这家乡镇卫生院科室能跻身“2025年湖北省基层医疗卫生机构百强特色科室”的实力。

2025年初,当“省百强特色科室”的荣誉落户总路咀中心卫生院,不仅是对住院综合内科综合实力的权威加冕,更照见了一群基层医者深耕乡土、守护百姓健康的赤诚。一家扎根乡镇的内科诊室,究竟是如何突破局限,写下这份亮眼的“省级答卷”?

硬核技术+巧思模式:破解基层医疗“两难”

在基层医疗的赛道上,这家科室走出了“技术突围+模式创新”的双轮驱动之路,既打破了“急重症难救”的困境,又蹚出了“慢性病善治”的特色路径。

面对急性心脑血管疾病这类“与时间赛跑”的急症,科室不再是孤立的“诊室”,而是与上级胸痛中心、卒中中心织就了一张“协同救治网”。院前急救车呼啸而至时,院内抢救团队早已严阵以待;静脉溶栓药物精准注入时,上级专家的远程指导同步在线——正是这样的无缝衔接,让急性ST段抬高型心肌梗死、急性缺血性脑卒中静脉溶栓等“高精尖”技术在乡镇落地,将生命护航的防线,牢牢扎在了百姓家门口。

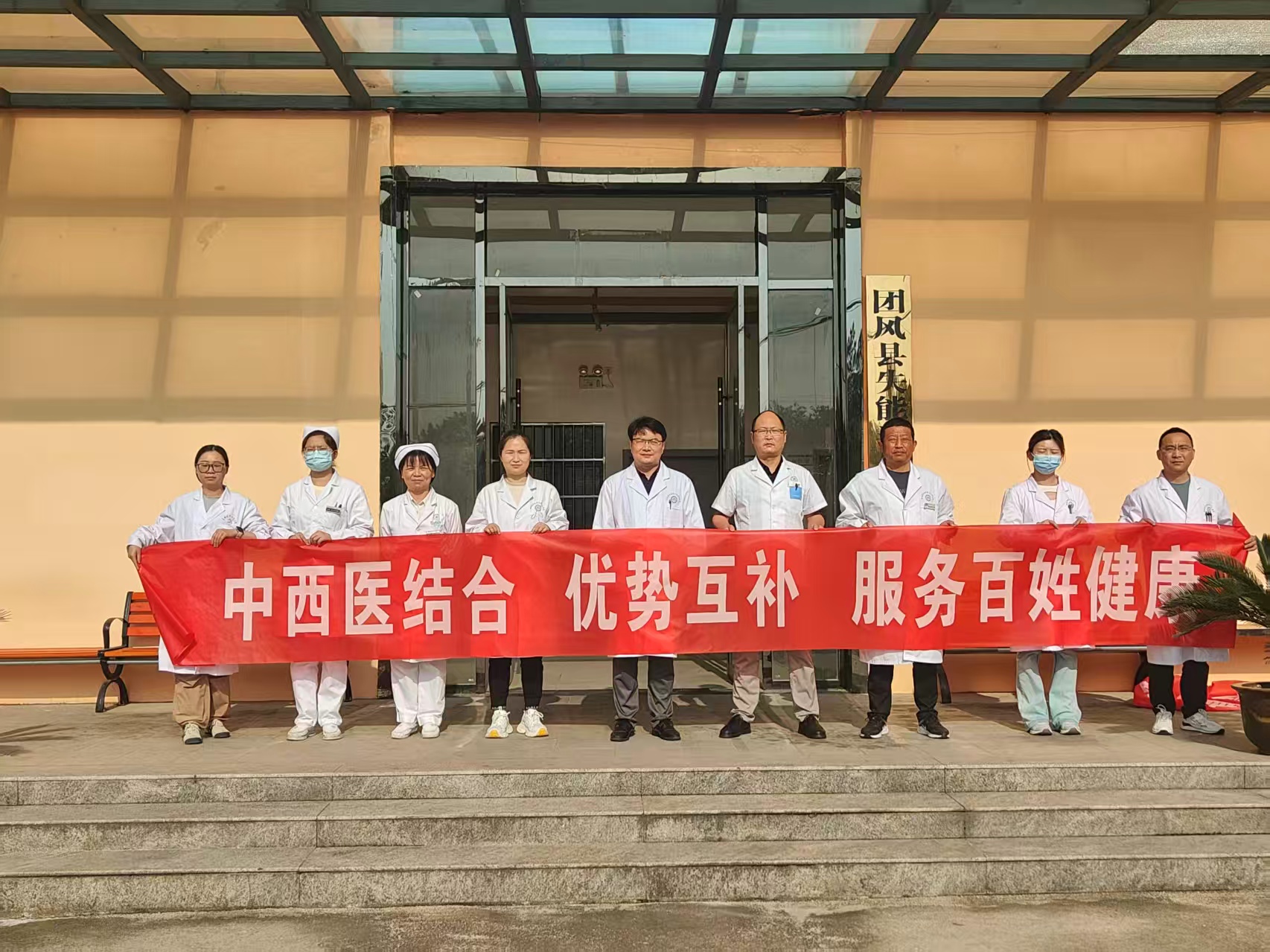

而在慢性病诊疗的“持久战”中,科室又以“中西医结合”的巧思,为患者筑起温暖的健康屏障。作为院内重点打造的中西医旗舰科室,这里既有西医精准控症的严谨,又有中医辨证调理的温情:针对慢性阻塞性肺炎疾病患者,中药热奄包敷在胸口,暖意伴着药力缓解喘息;面对老年性便秘,耳穴压豆轻轻按压,传统技法唤醒身体机能;还有穴位敷贴、红外线治疗与定制中药方剂搭配,让慢性疾病的防治不再是冰冷的药物对抗,而是充满人文关怀的身心调理。

95%满意度背后:让医疗有技术更有温度

优异的技术终要化作患者手中的“获得感”。截至今年9月,总路咀中心卫生院35842人次的门诊量、住院综合科1841人次的收治量,以及持续超95%的患者满意度,藏着科室“以患者为中心”的细腻实践。

为了守住医疗安全的底线,科室为常见病诊疗划下“硬标准”:高血压患者的用药方案精准到剂量,糖尿病患者的血糖监测细化到每日时段;多学科会诊室里,内科、护理、康复团队常围坐讨论,为复杂病例制定最优方案;远程会诊屏幕前,上级专家的指导跨越空间,为乡镇患者打开“直通大医院”的通道——每一道“防线”,都让医疗安全更有保障。

而在诊室之外,家庭医生团队的脚步早已走进村落巷陌。健康讲座的课堂上,医生用乡音讲解慢病管理;独居老人的家中,随访本上记录着血压、血糖的变化;体检报告的解读里,每一个指标都被耐心拆解成易懂的家常话。2000余份动态健康档案,92%的慢病管理率,这些不仅仅是一组组数据,更是医者与百姓之间心手相牵的信任,让“管治疗、管预防、管康复”的全周期健康守护,成为老百姓触手可及的日常。

从“百强”到“标杆”:绘就基层医疗新蓝图

荣誉不是终点,而是新的起点。当年初“省百强”的牌匾挂在科室墙上,团队就已经开始勾勒更长远的发展蓝图。

学科建设的路上,他们握紧“医联体”的纽带——深化与团风县人民医院的合作,让上级专家的技术帮扶更频繁,让科室向“大内科、强专科”的目标再迈一步;技术升级的清单里,胃镜、血液透析等百姓急需的技术已被提上日程,未来不用奔波县城,乡镇患者就能在家门口完成检查与治疗;人才培养计划中,“老中青”梯队将持续优化,更多年轻医生将在培训与实践中成长,为科室注入源源不断的活力。

更令人期待的是,科室还将把“医防融合”的理念播撒得更广:从医院的诊室,到社区的服务站,再到百姓的家中,一张“医院—社区—家庭”三级健康管理网络将愈发紧密,力争让基层慢性病全程管理的模式,成为可复制、可推广的“总路咀经验”。

从乡镇诊室到“省百强”,总路咀中心卫生院住院综合内科用行动证明:基层医疗的舞台,同样能演绎出精彩的健康故事。

来源:黄冈日报 (通讯员邵世杰 丰月 )

编辑:马艳明 胡小梅

请输入验证码