10月16日至17日

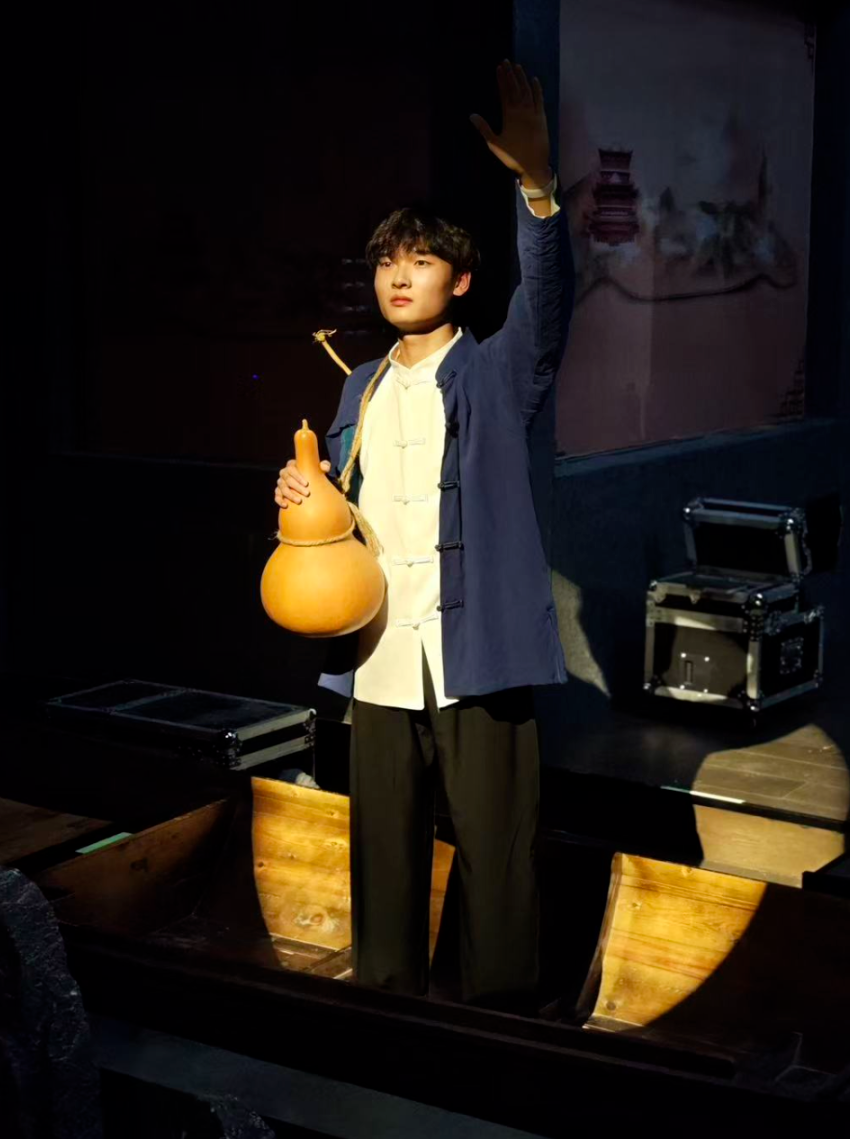

来自黄冈团风县的红色小话剧

《长江边的婚礼》

在四川德阳市演艺中心上演

从黄冈市文化剧目总决赛一等奖,到首届全国小戏小品展演优秀作品奖,再到成功跻身中国舞台艺术政府最高奖文华奖的终评舞台。这部仅14分30秒的作品,作为入围第十八届文华奖终评的佳作,凭独特叙事智慧与美学勇气,为革命历史题材创作开辟了全新可能。

评论人老砖微议曾以《〈长江边的婚礼〉:微观史叙事、空间诗学与情感共同体的构建》一文深度解读,他认为该剧借微观史叙事、空间诗学与情感共同体的巧妙构建,在有限时空里完成了对革命历史记忆的深刻重塑。文中提炼的观点,既贴合作品本真,更能为当代文艺创作带来珍贵启发。

《长江边的婚礼》小剧种大智慧

改变革命历史叙事的美学范式

今天

我们循着老砖微议的解读

走进《长江边的婚礼》

探寻这部短剧中的

历史重量与艺术巧思

01

创作视角:用“微观叙事”讲好宏大历史

《长江边的婚礼》将渡江战役的史诗性磅礴,巧妙地溶解于“一户人家、一场婚礼、一次渡江”的微观叙事之中。作品聚焦1949年5月14日战前江边村落里一户普通人家,通过“婚礼”与“出征”两个极具象征意味的仪式的并置,创造出独特的审美张力。

秀儿娘从“我到底不是你的亲娘”的伦理焦虑,到主动提议“就地三拜成婚”的转变,并非传统革命叙事中常见的思想觉醒模式,而是中国民间智慧在历史夹缝中独特的生存策略。

“要不是打仗,你俩的事早办了”,这句朴素台词既包含对和平生活的深切向往,又暗含对战争破坏日常秩序的无言控诉。

02

美学表达:小剧种也能实现“以少胜多”

该剧采用“单剧幕、五演员、简舞台”的极简主义构作,与“戏剧只需一个演员在空场上走动”的戏剧理念不谋而合。长江岸边的芦苇丛、篱笆墙与不绝于耳的涛声构成的舞台装置,不再是写实主义的场景复制,而成为激活观众想象的审美符号。

当秀儿娘向台下观众呼喊“乡亲们啦,你们作个见证”时,这种打破第四堵墙的互动,让观众从被动的观看者转化为积极的仪式参与者,剧场从单纯的演剧场所蜕变为具有公共领域特质的社交空间。

叙事高效,14分30秒的时长里,通过人物对话自然穿插背景信息,既保持紧凑感,又承载了丰富的历史内涵。

03

文化内核:扎根地域特色,抵抗“文化同一化”

剧中长江的角色远非简单的故事背景板,而是具有主体性的叙事参与者。长江在该剧中呈现多重意象:既是“百万雄师过大江”的军事天堑,又是滋养沿岸水稻文化的母亲河;既是阻隔恋人的物理屏障,又是连接历史与当下的时间纽带。

与北方革命题材的苍凉壮阔不同,该剧深入挖掘长江流域文化基因,比如方言俚语、捕鱼生活细节、含蓄的情感表达,展现大别山老区特有的文化肌理,浸润着江水文化特有的湿润与韧性。

基层剧团的创作更扎根生活,用朴实和创新实现突破,证明“小剧种”也能承载深刻的思想,打破对“县级剧团”的固有期待。

04

记忆转化:用“审美”消解战争创伤,传承历史

作品对战争创伤的处理展现出了高度的艺术智慧。它不回避历史暴力造成的伤痛:秀儿娘听闻水生出征时颤抖的双手,生动诠释了母亲面对历史巨轮时的无力感。但剧作没有停留于创伤展示,而是通过婚礼仪式实现了苦难的升华。

这种“悲中见喜”的叙事策略,深得中国民间文化精髓。水生从孤儿到新郎的身份转变,隐喻着创伤记忆如何在共同体内部获得安放。婚礼的举办既是对未来风险的直面(水生可能战死),也是对生命价值的肯定,这种“向死而生”的生命态度,是中国民间应对历史灾难的重要智慧。

历史传承不是“标本式保存”,而是创造情感共鸣的记忆节点,比如让观众参与“婚礼见证”,将历史转化为可体验的记忆,避免“软性遗忘”。

05

传播适配:小作品也能应对“新媒体时代”

14分30秒的时长契合短视频时代的注意力规律,既能快速抓住观众,又通过紧凑叙事保留历史深度,平衡“轻量化”与“有厚度”。

采用多渠道传播,结合短视频片段、文旅实景演出、民间模仿,形成线上线下联动,让革命历史嵌入日常文化场景,实现从“传播”到“传承”。

文旅融合创新模式,打造“行走的剧场”,既拓展了戏剧的展演空间,也让旅游更有文化内涵,为传统文化现代表达提供参考。

06

价值共振:民间伦理如何为宏大叙事注入人情味

最值得探讨的是作品对国家与民间关系的重新表述。传统革命叙事中,民间常被描绘为等待启蒙的客体,但该剧展现了民间伦理的自主性。

秀儿娘对水生的亲情羁绊,体现的是中国宗法社会“视如己出”的道德传统;她最终同意水生出征,并非单纯的政治觉悟,更是民间“保家卫国”伦理的自然延伸——保护大家即是守护小家。

水生成家与出征的并置,构建了完整的生命伦理闭环。婚礼象征着生命的缔结与延续;出征意味着为保卫这种生命秩序而战;这两个看似矛盾的行为在历史特殊时刻获得统一。

《长江边的婚礼》的艺术实践提醒我们,真正的历史传承从来不是博物馆式的标本保存,而是每个时代以新的美学语言,与过去进行永不终结的对话。

在数字化与全球化双重冲击的今天,这种扎根地域文化、拥抱现代传播的小剧种实践,或许正指引着传统文化在新时代的创造性转化路径。

来源:黄冈市融媒体中心

请输入验证码