天工人巧日争新

1978年改革开放至2012年,黄冈各级党委政府高度重视粮食生产,不断深化农村改革,加强农业基础设施建设,着力实施科技兴粮、人才兴粮,粮食生产步入快车道,粮食综合生产能力不断跃上新台阶,全市粮食生产呈现增长的总体发展态势,黄冈“江北粮仓”正由粮食大市向粮食强市跨越。

1978年至1984年

粮食产量持续大幅增长

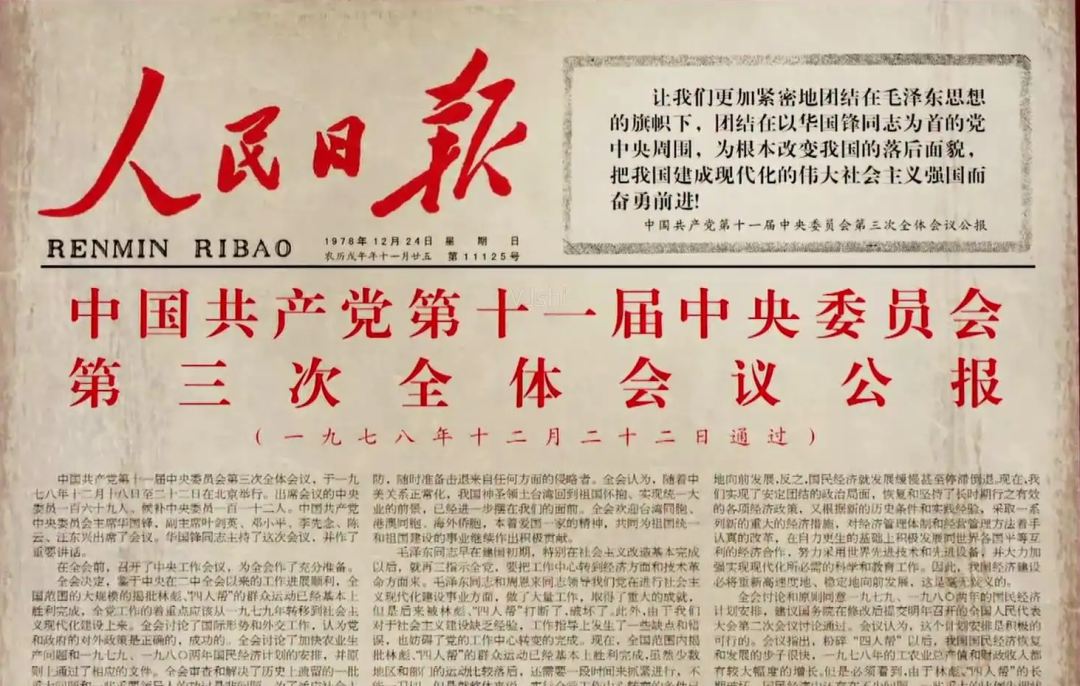

十一届三中全会后农村实行土地承包,职能上弱化了人民公社。“一大二公”的“人民公社”已不适应农村经济的发展需要,八十年代之后由乡逐渐代替了人民公社。

1975年以后黄冈合并的515个生产大队,有264个分开,恢复到原来规模;2153个大队核算单位,有815个退回到生产队核算,减少了38%。这些措施符合农民的心愿,使他们的积极性大为高涨。

黄冈落实党在农村的各项经济政策,极大调动了干部群众的生产积极性,有力推动了农业生产的发展。据记载,截止1979年6月,油菜籽总产620万斤,比历史最高的1953年增产63万斤,比1978年增产184万斤。

1984年至1998年

粮食产量在周期性波动中逐步提高

从1985年开始,全国粮食产量基本呈现“一年减、两年增、三年一轮”的周期性波动,每经过一个波动周期,粮食产量就提高到一个新的水平。到1998年,全国全年粮食总产量超过4.9亿吨。黄冈全市粮食总产量超过278万吨。

为了增加粮食产量,黄冈采取了一系列措施。

一、调整了合同定购制度

调整合同定购制度,鼓励农民追加粮食播种面积。

二、提高了农产品价格

增加了“三挂钩”农用物资和农业投资,通过比较利益的提高吸引农民,从而使这两年对农业生产直接进行物质投入有了显著的增加。

三、治理整顿政策压缩了固定资产投资规模

大量转移出去的农业劳动力回流农村,粮食生产劳动投入有非常规增长。

四、着力实施科技兴粮、人才兴粮

▲稻棉害虫防治

▲推广全层施肥

▲冷浸田推广开沟治冷

▲各种农作物种子实行良种化

▲试行技术合同制

1998年至2003年

粮食连年减产

自然灾害波及和种植面积减少导致粮产减少:

1998年5月1日至8月30日,黄冈境内共降雨 1280 毫米,相当正常年份同期的两倍,接近 1954年的降雨量。因境内大小湖泊水位急剧上涨,导致37万亩农作物被淹,当年粮食减产严重。

2000年黄冈粮食面临市场和春夏秋三季连旱的双重压力,全年粮食总产量为259.1万吨,比上年减产30.3万吨,减幅为10.5%。

2001年面临历史罕见的春夏秋连续三季的特大干旱,全年粮食总产量为243.85万吨,比上年减产15.25万吨,减幅为5.9%。

2002年,全市粮食总产量246.56万吨,比上年增长1.1%。

2003年受面积调减和自然灾害的影响,粮食产量比上年减产。全年粮食产量231.4万吨,比上年下降6.16%。

2003年至2012年粮食“九连丰”

中央惠农政策密集出台且力度不断加大,有效地调动黄冈各级党组织和农民发展粮食生产、增加粮食投入、加强农业基础设施建设的积极性。

综合推进农业税费改革

为进一步减轻农民负担,规范农村收费行为,中央明确提出了对现行农村税费制度进行改革,并从2001年开始,逐步在部分省市进行试点、推广。其主要内容可以概括为:三取消、两调整、一改革。

三取消,是指取消乡统筹和农村教育集资等专门向农民征收的行政事业性收费和政府性基金、集资;取消屠宰税;取消统一规定的劳动积累工和义务工。

两调整,是指调整现行农业税政策和调整农业特产税政策。

一改革,是指改革现行村提留征收使用办法。

2006年,由财政征收“农业四税”的历史大幕降下。在我国延续了2600多年的“皇粮国税”退出了历史舞台。

2012年全国粮食产量实现创纪录的“九连增”,总产量达到了58957万吨,当年黄冈粮食产量为312.5万吨。与此同时,自从2003年以来,粮食价格也出现连续九年上涨,2011年粮食价格是2002年的2.03倍,年均上涨8.2%,极大的刺激了农民们的粮食生产积极性。

来源:市委宣传部策划,市史志研究中心、黄冈日报社、黄冈广播电视台

请输入验证码