记者 李娇 通讯员 李威

“‘爸爸’‘妈妈’,这两个崇高的、温馨的,令人心醉、心碎的称呼,我已经有88年没有直接地、有效地使用和享受过了。我和姐姐到外婆家后,全家人对我们都很爱护,外婆更是对我们充分发挥了她的‘母爱’情操,我们俩成为家中的宠儿。但是我们还是非常想念你们……”

▲讲解员汪满为黄州区一中学生讲解陈潭秋托孤家书。记者 李娇 摄

4月3日,黄州区陈策楼镇陈潭秋故居纪念馆内,讲解员汪满的嗓音微微发颤。她面前站着黄州区一中的学生,正专注聆听一段跨越时空的家书故事——中共一大代表陈潭秋与长子陈鹄,用文字缝合88年的思念与遗憾。

“现在生活困苦,决不是一人一家的问题”

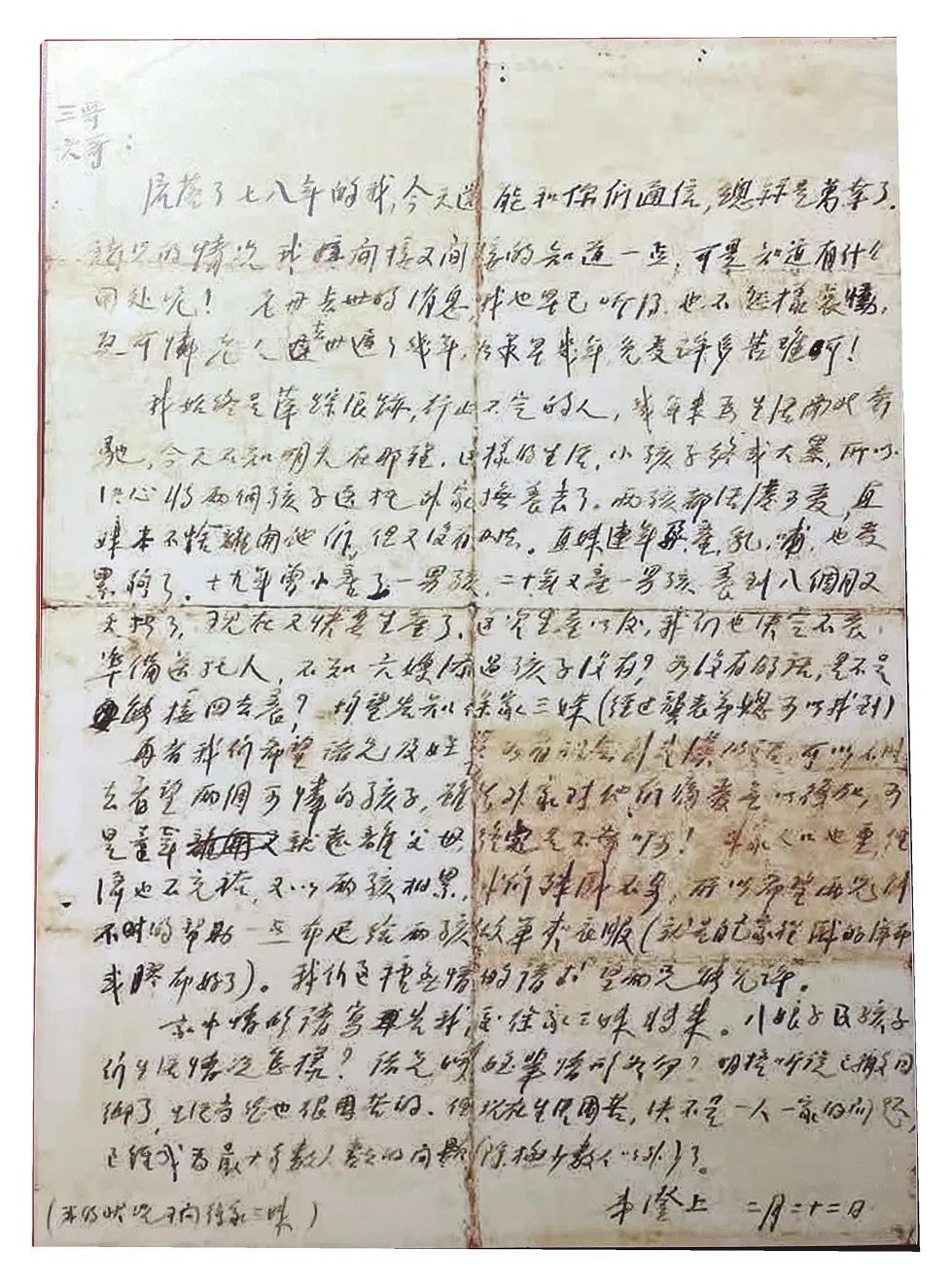

1933年2月,寒冬凛冽。上海的中共中央临时政治局正紧急向中央苏区转移。时任中共江苏省委秘书长的陈潭秋,接到调令即将启程。临行前,他提笔写下一封托孤信,将长子陈鹄和长女徐慈君托付给湖北老家的亲人。

信中字句浸透无奈:“我始终是萍踪浪迹、行止不定的人,几年来为生活南北奔驰,今天不知明天在哪里,这样的生活,小孩子终成大累,所以决心将两个孩子送托外家抚养去了……不知六嫂添过孩子没有?如没有的话,是不是能接回去养?”

彼时,陈潭秋的八弟陈荫林已在南昌起义中牺牲,反动派烧毁陈家老宅,仅余三块条石垒成的门框倔强矗立。家破人亡的悲怆中,他仍以克制的笔触请求兄长:“希望两兄能不时地帮助一点布匹给两孩做单夹衣服(就是自己家里织的洋布或胶布好了),我们这种无情的请求望两兄能允许。”

“二月的湖北还是三九寒天,陈潭秋本可以直接央求兄长给两个孩子做身棉袄,但出于对家人的愧疚只请求用黄州家乡的土布给孩子做件单衣御寒。难以启齿,又不得不启齿。”汪满说,夫妻二人复杂矛盾的心情和爱子之心跃然于纸上。

“陈潭秋心中所想皆是‘现在生活困苦,决不是一人一家的问题,已经成为最大多数人类的问题了’。这封家书正是一个共产党员无私理想信念的最好见证。”黄冈市史志研究中心张进说。

“我们都理解您对党的忠诚,会把这份忠诚一直传承下去”

5岁离别的场景,陈鹄记忆模糊,唯有一张泛黄照片始终珍藏,上面有父亲亲笔落款——“秋直”。

“秋,就是陈潭秋;直,就是徐全直。父亲将他们俩的名字都写在我的照片上,说明他们是非常喜欢我的。”陈鹄哽咽着说,每次看到这张带有爸爸妈妈信息的照片,仿佛就能触摸到他们。

自这封信后,陈鹄再也没有见过父亲陈潭秋和母亲徐全直。

在长久的团圆期盼中,他和姐姐创造了一个游戏,名字叫“爸爸妈妈”,姐弟俩假想和爸爸妈妈生活在一起,比如做完作业,在家门口等待父母下班回家。这种幸福的幻景,是他们童年的享受。

可现实何其残酷,陈潭秋和妻子徐全直都为革命献身,陈鹄和姐姐儿时的假想游戏竟成了永远的“假想”。

陈鹄说,他和父母短暂亲密的接触中,留下了稚嫩、依稀的点滴记忆。“这些记忆虽然琐碎,却是我终身的温馨回忆,是我心灵深处的抚慰和前进的不竭动力。”

陈鹄一直秉承“做对社会有用的人”,从国家发改委退休后,又在中国国际工程咨询有限公司专家委员会担任顾问。

陈鹄的弟弟后来成为南开大学历史学教授,并给自己取名为志远。“就是要继承父母的志向,继续为党的事业作贡献。”陈鹄说,母亲牺牲在雨花台,弟弟陈志远一直在床头放着一块雨花石,他说这样每天都能看到妈妈了。

2021年,中国共产党成立百年之际,93岁的陈鹄提笔写下回信:“您放心,您的几个儿女,虽有着不同的成长轨迹,但没有一个人抱怨过爸爸妈妈‘舍弃’了我们。我们都理解您对党的忠诚,会把这份忠诚,一直传承下去!”

“这盛世繁华,正如你所愿”

今日的陈策楼村,青瓦白墙的故居纪念馆旁,三块沧桑的条石门框仍屹立如碑。1927年,反动派焚毁陈潭秋故居,乡亲们拼死护住门框。

“在老家湖北省黄冈市黄州区陈策楼村,乡亲们都把您看成黄冈人民的好儿子,黄冈人的骄傲。”陈鹄在回信中告诉父亲:“故居已在原址复建,门框还是原来的三块石头,并以故居为中心,形成了陈潭秋故居纪念馆、生平重要事迹展览馆、铜像广场、宣誓广场等为一体的红色景区,每年都有20多万人次前来瞻仰、祭奠您。”

“您曾经生活过的小山村如今也已成为远近闻名的幸福村,曾经受苦受难的父老乡亲也过上了幸福小康的新生活。”陈鹄欣喜地告诉父亲家乡的变化。

村口铜像广场上,陈潭秋目光坚毅,遥望这片土地——当年他亲手创立鄂东第一个党支部的村庄,已蜕变为“红色文旅名镇”。春日的陈策楼,月季花海连绵,游客在采摘园里欢笑,研学团队络绎不绝。2024年,小镇举办“村BA”篮球赛、踏青赏花节等活动28场,全年累计接待游客超55万人次,带动周边村集体增收近50万元。

▲陈潭秋故居纪念馆内展陈的家书手稿。记者 李娇 摄

“当年您夙夜期盼的国富民强,如今山河犹在,国泰民安,人民安居乐业,一片欣欣向荣。”陈鹄在信中写道,“这盛世繁华,正如你所愿。”

虽然陈鹄这封时隔88年的家书已不能准时抵达父母手中,但在原创小剧《回信》中,却得以一遍遍重演。家国情怀在新时代春风中一次次生根发芽,激励后来者珍惜来之不易的幸福并继续奋然前行。

记者 胡辉

在湖北红安,这片被称为“中国第一将军县”的红色沃土上,无数革命先辈为了国家独立、民族解放,舍小家为大家,留下了诸多可歌可泣的故事。在红安县七里坪镇观音阁村,红安籍将军秦光远的故事被人们口口相传。其中,秦光远将军的十封红色家书,以质朴文字与深沉情感,生动呈现出老一辈革命家炽热的家国情怀与坚定的革命初心。

墨香寄意,家书中的温情流淌

“数十年来,大伯秦光远将自己大半的工资都捐赠给了家乡。”4月4日又到清明,观音阁村党支部书记秦秋平凝视着秦光远将军的家书,满怀感慨地回忆道。

秦光远,又名秦遵仁,红安县七里坪镇观音阁村人。1913年10月出生,1931年参加红军,1933年入党,参加了长征。曾任红四方面军卫生部副部长、八路军旅卫生部部长、解放军卫生部部长。新中国成立后,曾任武汉军区后勤部副政委、顾问。1964年晋升少将军衔。荣获二级八一勋章、二级独立自由勋章和二级解放勋章。1988年荣获一级红星功勋荣誉章。2002年9月逝世。

2019年寒冬,一个尘封的木箱在观音阁村揭开了两代共产党人跨越半个世纪的精神对话。秦秋平整理父亲遗物时,发现10封泛黄书信——这是秦光远写给胞弟秦遵礼的家书。纸页间褪色的墨迹,如同血与火淬炼的密码,破译着共产党人“人民至上”的永恒基因。

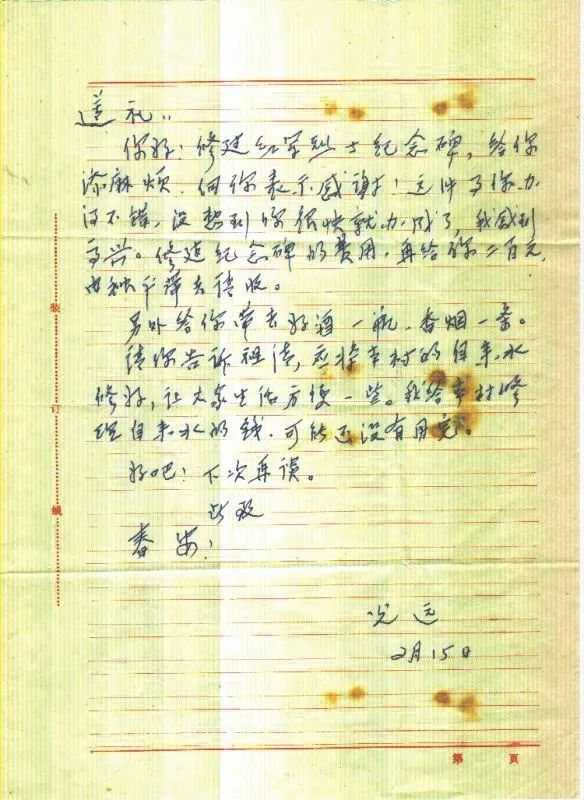

在秦光远将军1995年2月15日写给弟弟秦遵礼的一封家书中,有这样一段文字:“请你告诉祖清,应将本村的自来水修好,让大家生活方便一些。我给本村修理自来水的钱,可能还没有用完。”

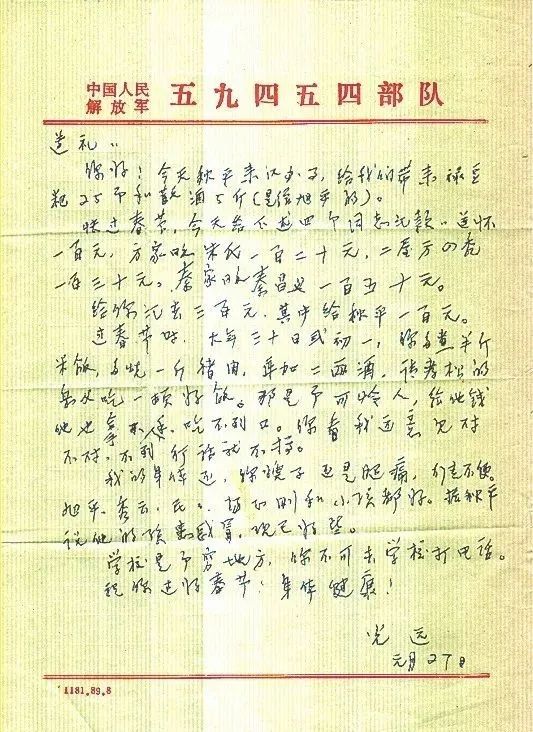

红军烈士的家属和子女,秦光远将军也是给予无微不至的关怀关爱。1999年1月27日写给弟弟秦遵礼的信中,他写下了这样一段叮嘱的话:“快过春节,今天给下述四个同志汇款,遵怀一百元,方家畈朱氏一百二十元,二屋方四秃一百三十元,秦家畈秦昌义一百五十元。过春节时,大年三十或初一,你多煮半斤米饭,多烧一斤猪肉,再加二两酒,请孝松的岳父吃一顿好饭。”

这些泛黄的家书篇幅不长,没有华丽辞藻与高深理论,却能从中感受到流淌的温情。

笺纸重托,赤子心内的使命坚守

一封封家书里,不仅道出了秦光远将军对家乡的牵挂,更映照出一个共产党人始终不忘为人民谋幸福的初心。

其中的一封家书里,秦光远写了这样一段话:“村里和组里同意你家免交提成,不能这样做。遵照党章规定,支部堡垒作用,党员的模范作用,要求群众做到的党员自己首先做到,要求群众不能做的事,党员自己首先不做。”

家书所提到的“免交提成”,指的是当时农民要上交给国家的“三提五统”任务。秦秋平介绍,当时家庭条件非常艰苦,村组同意免交,大伯得知后马上就说不行,该上交国家的都要上交,后来还专程来信再三嘱咐此事。

1995年2月15日,秦光远在家书中提到了修建红军烈士纪念碑的事:“修建红军烈士纪念碑,给你添麻烦,向你表示感谢!这件事你办得不错,没想到你很快就办成了,我感到高兴。修建纪念碑的费用,再给你二百元,由秋平带去,请收。”

原来,在秦光远将军的带领下,观音阁村的55名年轻人先后参加革命,最后全部光荣牺牲,其中还包括他的二弟秦遵义。战友、亲人的牺牲,成为秦光远将军一辈子的痛。

秦秋平说:“秦光远将军说自己对国家有功,对村民有愧。拿出3000多元为这些烈士修了纪念碑,来传承他们的红色精神。”

薪火相继,红色血脉的世代传承

观音阁村有55名烈士,留存着烈士纪念碑、红军被服厂、秦光远故居等多处革命遗址遗迹。如今,诵读家书、唱红军歌、瞻纪念碑、走烈士路、吃农家饭、住百姓家……已成为观音阁村乡村振兴的一道亮丽名片。

近年来,红色旅游越发受到市场青睐,秦秋平就带着全体村民一起建设“三同”教育基地,发动村民们把自己的房前屋后、自家房间打扫得干干净净,人人学说普通话,人人都能当讲师,让乡亲们在家增加收入。如今,每年多达100余个班次,6000多名学员到村里开展红色教育,体验与村民们同吃同住同劳动,每户村民年增收超6000元。

“越来越多的人来听我讲大伯留下的家书,了解55位烈士的感人故事,体验与村民们同吃同住同劳动。”秦秋平坦言,作为红军后人,只追忆前辈们的故事如何悲壮远远不够,要弘扬革命文化,让红色基因代代相传。

在秦秋平的带领下,每一个村民都成了红色精神讲解员,讲解红色故事,让革命先烈的精神代代传承。

“那55名烈士参加革命时,都同我大伯一般大,是村里年轻的后生,是家人的挚爱,是父母的心头肉。”秦秋平说,自己常想,为何当初那么多普通的家庭“送郎当红军”如此义无反顾。当看完大伯的10封家书,才从老一辈共产党人的初心中真正读懂了什么叫“江山就是人民,人民就是江山”……

10封家书成了红色教育永久的教材。

记者 何皎月 通讯员 叶雨霞

“要读好书,读有用的书。”“任何时候,红军都不占群众一针一线。”4月1日,10岁的朱菲爱诵读完英山县革命烈士陵园纪念馆内展出的两封家书后,深有感悟地说。

又是一年清明到,英山县革命烈士陵园迎来一批批祭扫的人。园内纪念馆里展出的李少元将军的家书成为一堂跨越时空的思政课。通过诵读家书、瞻仰铜像、参观红色文物等活动,青年学子们深刻感悟革命先辈的家国情怀与信仰力量。

将军家书里的精神图谱

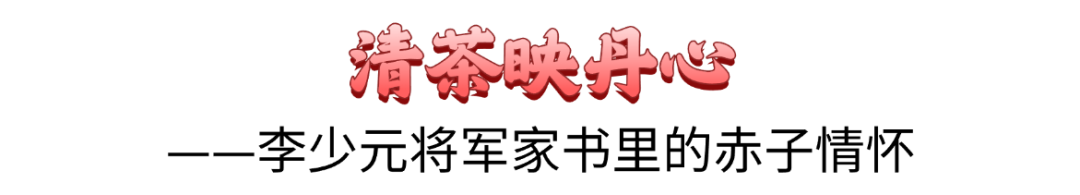

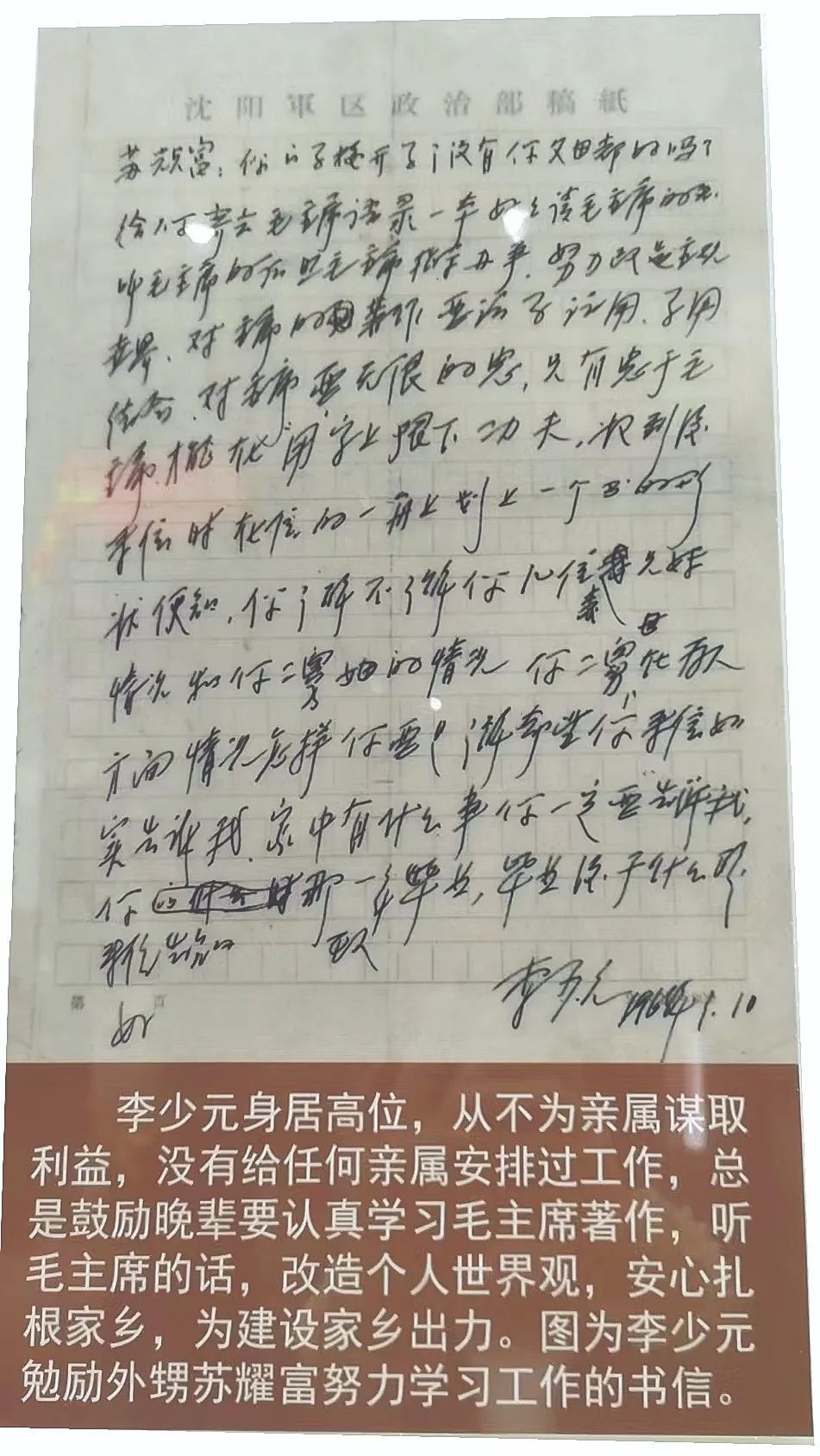

“……给你寄去毛主席语录一本,好好读毛主席的书……”“……今年产新茶叶时给我买两斤(好些的),我付钱……”展出的这两封家书分别是开国少将李少元写给外甥苏耀富和侄子李明镜的。

李少元(1915年-1984年),英山县人,中华人民共和国开国少将。1931年加入中国共产党。1932年参加中国工农红军。参加了土地革命、抗日战争、解放战争、抗美援朝战争,参与指挥了珍宝岛自卫反击战。1955年被授予少将军衔。

这位鄂豫皖苏区走出的将军,用一生写下对国家的忠诚。他从不为亲属谋取利益,总是写信给亲友,让他们安心扎根家乡,为建设家乡出力。这些散落在书信里的故乡情结成为精神丰碑。

他心系家乡的山、家乡的水、家乡的父老乡亲。他给与新中国一同出生的儿子取名叫英山,寄托他对家乡的深深眷恋。他期待大别山旧貌换新颜、英山早日走上康庄之路。

“你心里装着百姓,百姓心里才能装着你。”这是英山人至今传颂的箴言。1974年回乡探亲时,李少元走遍故乡的三条河流,为家乡带来推土机和输变电器材的身影,至今仍在老人们记忆中鲜活着。

如今,他喜欢的英山茶,形成乡村振兴的支柱产业链。那些随信寄来的《毛主席语录》《毛泽东选集》上,密密麻麻的红笔批注,不仅是对晚辈的教诲,更是革命者精神世界的生动注脚。

家书背后的精神密码

“从1956年起,我陆续收到舅舅十几封信。现存8封。”苏耀富说,这些文字成为他人生的精神密码。

1968年,就读于黄冈耕读师范学校的苏耀富即将毕业,分配的事久久没有定下来。当时,他觉得在外面读了几年书还是要回家种田,很丢面子,就几次写信求舅舅李少元帮忙,想到李少元任职的沈阳找工作。李少元在回信中严厉地批评他,并说“现在全国已有很多的知识青年上山下乡锻炼,农村是一个广阔的天地,大有作为,你不要还是老思想。”

毕业后,得知全县42个公社要配技术员的消息,苏耀富主动报名参加,从拿粉笔到拿锄头,他从头学起。舅舅李少元虽然拒绝了他的要求,但听说他当了公社农技员很是高兴,多次来信鼓励。

在鼓励的鞭策下,苏耀富成了远近闻名的种植业农技员。1972年,全县300名农技员考试,他考了第一名。工作中,他曾多次到舅舅李少元出生的村——方家咀乡葫芦盆村为农户种茶叶、果树作技术指导。

1988年,苏耀富走上了英山县农业技术服务公司经理岗位。当时,全县8个茶叶场区都是由公司负责技术物资配套服务。如何让英山的优质茶走出深山?这成为他的执念。他积极促进英山县与省农科院合作,首次为“散装英山茶”定名羊角春,并制作精美包装,打响了英山茶叶创优质品牌的“第一枪”。

“我相信英山云雾有更好的前景!”苏耀富回忆起在农业部门工作的40年时光,他说:“与舅舅李少元的书信往来为我的生活、工作指明了方向”。

茶香里的乡村振兴密码

2021年公祭日,李少元的儿女李英兄妹8人齐聚英山革命烈士陵园,他们惊喜地发现:那条曾让父亲颠簸数小时的泥泞山路,已变成蜿蜒的景观公路;茶垄如琴键般整齐排列,茶园成为村集体增收项目之一。

第三次踏上故土,李英终于读懂了父亲当年在家族合影中坐在边沿的深意——真正的荣耀,是让整个家乡都站在聚光灯下。第一次回乡时,李英在冷硬的木床上辗转难眠;第二次护送骨灰时,她在父亲故里痛哭失声;第三次见证纪念馆开馆,她看见展厅里父亲的遗物与乡村美景隔空对话。

“英山在腾飞,老区在巨变。告慰敬爱的父亲,如您所愿,您的梦想已经实现。”公祭日回北京后,李英给父亲写了一封信,她在信中写道:“三回英山,三种不同的感受。如今的英山,日新月异,灿若新生。桃花冲美,云雾茶香。四季花海四季花开,一条条山村公路四通八达,一幢幢农家小楼实用气派。”

一名共产党员就是一面旗帜,一个支部就是一个战斗堡垒。在党中央的扶贫政策指引下,一届又一届英山县委和县政府领导班子真抓实干,发奋图强。他们带领英山人民,发扬当年红军精神,知难而进,脱贫攻坚,战天斗地,垦荒造林,筑路架桥,广觅资源。依托产业发展,不仅摘掉了贫困的帽子,还把昔日的山穷水恶,打造成美丽宜居的幸福家园,成为大别山一张闪亮的名片。

来源 | 黄冈市融媒体中心

请输入验证码