长江黄金水道扬起“氢帆”、科技园区屋顶铺满光伏板、蒸汽余热跨市使用……当前,武汉正在进行城市能源转型焕新,为高质量发展装上“绿色引擎”。

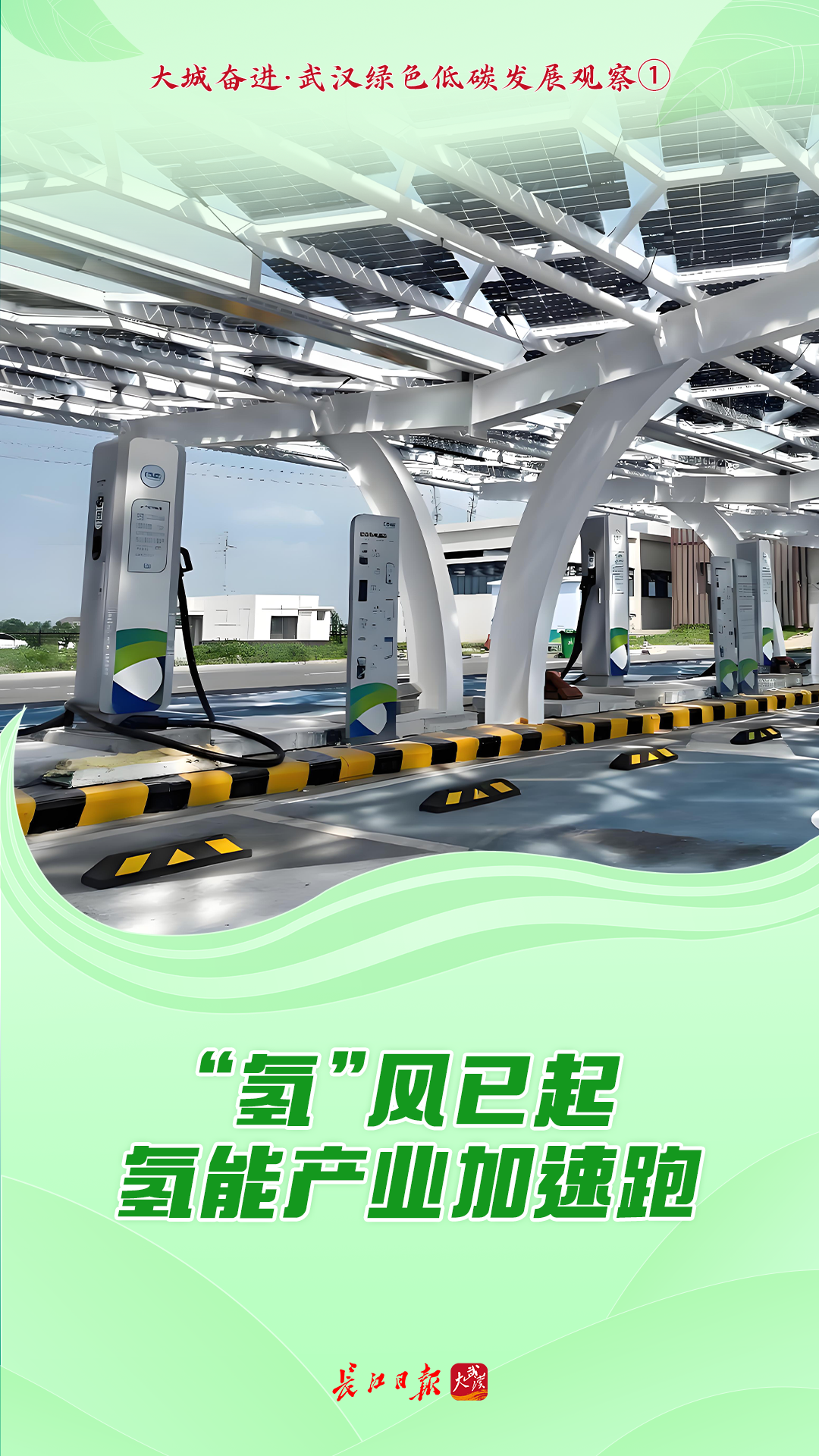

8月2日清晨,司机刘师傅轻点智能加注键,5分钟即完成氢能重卡燃料补给,仪表盘显示续航里程500公里。

这种东风氢能重卡,正是横跨武汉、仙桃等6市的“汉宜氢走廊”主力军。今年3月投运以来,首期投放的30辆氢能重卡累计安全行驶160万公里,全生命周期碳排放较柴油车降低92%,相当于在长江边种下8.9万棵树。

氢能动脉正加速延伸。湖北交投重点推进“沪汉蓉”“京港澳”“汉襄十”3条主干氢走廊建设,武汉都市圈连接五大氢燃料电池示范城市群,武汉全力打造全国氢能流通核心枢纽。

“喝”氢“吐”水,动力强劲又不产生污染排放,氢燃料电池是新能源汽车的“发动机”。

7月30日,东风汽车集团股份有限公司拿下“氢燃料电池控制方法、装置及设备”专利。这项专利技术可以保证氢离子与氧离子均匀混合,提高氢燃料电池的放电能效。

从2013年起步研发,东风汽车已实现20—400千瓦氢燃料电池电堆全覆盖。

质子交换膜,类似手机和电脑上的CPU,是氢燃料电池核心部件。此前国内所需质子交换膜99%以上依赖进口,1平方米膜片重约20克,价格堪比同等重量的黄金。

如今,窘境已被突破。国内首条全自主可控的氢燃料电池质子交换膜生产线在汉投产。在武汉绿动氢能车间,企业自主研发的“中国芯”让成本直降50%。

目前,武汉绿动氢能已建成7条氢能核心装备产线,可实现年产30万平方米质子膜、5000套燃料电池系统,支撑起华中地区产业链最完整、产能最大的氢燃料电池研发和生产基地。

长江黄金水道上,“氢”风已起。全国首艘氢燃料电池动力示范船“三峡氢舟1”号在三峡库区巡查时,尾迹只见碧波不见黑烟;阳逻港内,氢能重卡与货轮实现“水陆联运”,装卸效率提升30%。

武汉正加速向“中国氢都”“武汉氢谷”迈进。预计到2027年,武汉将形成“一核(武汉经开区)一都(青山区)两翼(东湖高新区、临空港开发区)”的氢能产业集聚格局,实现全产业链总产值600亿元,推广氢能源汽车2500辆,氢气总产能达40万吨/年,初步形成全国重要的氢能装备中心和氢能枢纽城市。

8月2日,东湖高新区佛祖岭供水加压站,7600平方米的蓝色光伏矩阵,像整齐列队的蓝色向日葵,吮吸着江城的阳光。武汉水务环境科技有限公司项目事业部现场业主代表石磊介绍,这是武汉首次在供水加压站“加盖”光伏发电设备。

佛祖岭、高新六路两座供水加压站的屋顶光伏矩阵,年发电量可达206万千瓦时,年减少二氧化碳排放1010吨,相当于种植5.5万棵树木的固碳效果。

这些屋顶光伏电站,正席卷武汉工业版图。长江电气园区里,光伏车棚白天蓄能、夜晚放电,储能设备像“绿色充电宝”调节着能源脉搏;长江新区的裕大华纺织厂5.1兆瓦光伏项目投用,企业负责人笑称:“光能转化为机器动力,现在每匹布都带着阳光的味道。”

岚图汽车工厂1.5万块光伏板组成的能量矩阵每年发电量2000万千瓦时,相当于3万户家庭全年用电量。全厂清洁能源占比突破四成,省下的碳排放量需要52万棵大树吸上整整一年。

在最近的第20万辆整车下线仪式上,工人们给新车系上了特别的“绿叶绶带”。这些从屋顶收集的阳光是企业献给未来的一张绿色请柬。

位于东西湖区的蒙牛高科乳制品武汉有限责任公司光伏绿色停车场实现了“棚顶发电、棚下停车充电”模式,全厂光伏年发电量300万千瓦时。

东风猛士科技园区拥有2.05万平方米光伏板,全年最大光伏发电量达570万千瓦时,相当于年节约标准煤约1750吨,减少碳排放4670吨,在阳光充足的条件下可基本满足工厂生产所需。

武汉经开区共有329家工业企业建设了分布式光伏项目,总装机容量26.83万千瓦。

“碳中和不是选择题,而是生存题。”武汉市生态环境专家感慨。数据显示,武汉国家级绿色工厂数量已跃居中部第一,到2027年将形成超200家绿色工厂矩阵。

清晨的霞光染红长江水面,午后的白云在黄鹤楼顶舒展身姿,傍晚的火烧云把光谷广场映成金色画布。“武汉蓝”成为市民习以为常的“天空底色”。

这份蓝,不是等来的,而是拼出来的。

去年深秋,伴随“轰隆”一声巨响,长江新区最后一座工业烟囱轰然倒地。

而在江北,从国能汉川电厂延伸出的蒸汽管道如同一条银色巨龙,蜿蜒50公里跨市串起武汉市东西湖区51家企业。巴比食品新投产的智能制造基地里,相关负责人许修龙摸着带有保温层的管道感慨:“这根管子每天给我们省下万元成本。”

这条诞生于企业建议的蒸汽动脉,最初只为解决友发包装的用能难题。这个政企联手的“金点子”竟生长出意想不到的生态效益:蒙牛工厂用它替代生物质颗粒燃料,华润啤酒借它实现热能循环,可口可乐产线因它减少锅炉投资。

东西湖区的账本证明:汉川电厂向武汉供应的蒸汽占电厂蒸汽总量的1/3,相当于相关下游企业每年少烧3万吨煤。相关企业使用这些蒸汽,比企业自建锅炉节省4100万元;而减少的11万吨二氧化碳排放,相当于在府河湿地新栽400万棵树。

百年老厂武昌热电厂,从昔日使用燃煤到使用清洁高效的天然气,再到利用余热构建“智慧热网”,带动周边写字楼、住宅小区共同参与降碳,构建起一个年均减碳10万吨的碳中和生态经济圈。

为了持续打好蓝天保卫战、有效改善全市空气质量,武汉划设了一个形如花朵的高污染燃料禁燃区。它以武汉绕城高速公路合围区域为“花心”,以武汉绕城高速公路外围的12个特定区域为花瓣。

这个区域内,除燃煤发电、热电联产及原料用煤企业外,全面禁止销售、燃用高污染燃料;曾经呛人的燃煤锅炉清零退场,20蒸吨以上锅炉更换更环保的“食谱”;就连使用生物质作为燃料的锅炉也必须配上高效除尘设施作为“除尘餐巾”。

从烟囱林立的“钢的城”到蒸汽余热再利用的“绿的城”,再到氢能遍布的“氢的城”,新能源转型擦亮武汉高质量发展的绿色底色。

来源:长江日报

编辑:汪泽滋

请输入验证码