记者 陈洋 整理报道

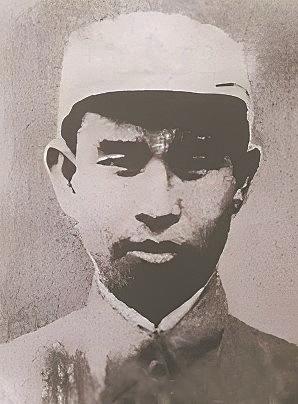

漳河之畔的硝烟早已散尽,但1943年那个血色五月里,一位年轻参谋长用生命铸就的丰碑仍在太行山下矗立。他是郑前学,从鄂豫皖根据地走出的铁血战士,在冀南平原的反“扫荡”战场上,以27岁的生命诠释了共产党人的忠勇担当。当日军“铁壁合围”的阴霾笼罩华北时,他率部浴血突围的身影,成为抗战史册中永不褪色的印记。

1916年,郑前学出生于湖北省黄安县(今红安县)一个贫农家庭,从小便扛起生活的重担。1930年,年仅14岁的郑前学毅然加入中国工农红军。在部队里,他从班长、排长一路成长为连长、营长、团参谋长。抗日战争爆发后,郑前学随一二九师开赴太行山前线,1939年任冀南军区第三支队兼第三军分区参谋长,后任第一军分区参谋长。

为了保卫麦收,防止敌人下乡抢粮,1943年5月19日至25日,冀南一地委、一专署、一分区和冀南军区直属二十团的领导同志在漳河县郝村召开联席会议。5月下旬,日军调集邯郸、安阳、大名等21个县的近万名兵力,对冀南根据地一分区中心地带魏县、漳河县发动“铁壁合围”大“扫荡”,企图消灭冀南根据地一分区的抗日主力部队和党政军机关。会议刚结束,敌情骤变——5月26日拂晓,日伪军已形成合围圈,每隔几十米就有一队兵力推进,如铁桶般向中心收缩。八路军冀南一分区二十团、冀南一分区司令部冀南一专署机关、军区基干团等4000余人被合围。

敌人兵力数倍于我军,包围圈在逐渐缩小,军分区参谋长郑前学率司令部机关部分人员,指挥军分区基干团杀出合围后,在华营西地又遭敌截击。分区政治部主任王贵德率领二十团部分人员,突出合围至华营东地,恰遇郑前学率所部受阻,便指挥部队救援。两部会合后,在西台村又与分区司令部会合。三部会合后渡漳河,转战漳河北。5月27日与日军多次相遇,边战边退,始终未能摆脱敌人。

5月28日上午,部队在向大名县沙圪塔村转移时,遭敌伏击,日军数千人将沙圪塔村围得水泄不通。此时将士们已经两天两夜未吃饭、睡觉,但他们不惧强敌,怀着为国捐躯、与敌血战到底的信念,和敌人展开殊死搏斗。每一个院落、每一堵墙都是战场,敌我双方交织在一起反复冲杀。日军见不能消灭我军,向我军阵地施放瓦斯。战斗一直进行到天黑,我军毙伤日伪军700余人,但也付出巨大代价,郑前学参谋长在指挥作战中不幸牺牲。

2020年,郑前学入选第三批著名抗日英烈、英雄群体名录,与无数为民族解放献身的英雄们一起,接受后人的缅怀。

请输入验证码