“大江东去,浪淘尽千古风流人物”——当苏轼的浩叹穿越九百年光阴,在舞台上化作歌与诗的交响,一场关于历史、艺术与生命的对话就此展开。音乐剧《大江东去》以黄州为起点,用音符编织苏轼的精神图谱,以舞台重构宋韵的当代叙事,让千年前的“一蓑烟雨”,在今天依然能淋湿观众的眼眶,叩击心灵的褶皱。

从剧场版的精益求精到户外版的沉浸式探索,从黄州的精神原乡到全国20城的巡演版图,《大江东去》的每一步都在回答同一个命题:如何让传统文化既保持“古韵”,又拥有“心跳”?今日,带你走进排练厅的晨光暮色,聆听主创团队解构历史的创作哲学,揭秘服饰、音乐、舞美背后的文化密码,再透过演员的视角,看见那个“会哭会笑、能做菜能种地”的苏东坡如何从历史深处走来,与今天的我们并肩而立。

取黄州四载 唱东坡哲思

——访原创音乐剧《大江东去》导演霍樱

导演霍樱现场指导排练。记者吴娅婷 摄

在舞台艺术的领域中,将历史人物的传奇人生搬上舞台,是一项充满挑战与创意的工作。4月11日,在北京市中国东方演艺集团排练室,记者有幸采访到导演霍樱,听她讲述以苏东坡人生历程为蓝本的舞台创作背后的故事。

“舞台演出一定要去选择某一个人物的精神高点,我们不能展现的是他琐碎的生活,需要在舞台表现上寻求最具戏剧张力、戏剧性、艺术性、音乐性,以及最能表现哲理内涵和哲思的戏剧呈现。”谈及创作理念,霍樱开门见山地说。她透露,团队最终选取了苏东坡在黄州的四年时间,精心截取其中适合舞台呈现的瞬间,构建戏剧逻辑与冲突,浓缩成120分钟的演出内容。尽管团队认为时间有限难以尽述苏东坡的全貌,但这已是舞台呈现的最佳选择。

在被问及剧中哪个场景的创作过程最难忘时,霍樱导演陷入回忆。“在黄州没有特别多的戏剧外部冲突,百姓爱戴苏东坡,所以我们着重挖掘他内心的矛盾冲突,突出心理过程。”她表示,在挖掘过程中,诸多场景都令人动容。开场的乌台诗案便是其中之一,深受众人喜爱的苏轼,面对乌台诗案的委屈不公,在审判中仍为百姓发声,最终遭受不公待遇流放黄州。现实空间的残酷与他内心的纯净纯粹形成强烈对比,给人带来深刻的戏剧感受。而结尾的呈现同样意义非凡,此时的苏东坡已忘却环境困扰,超脱自我,与历史对话,追寻人生哲学。开场与结尾的对照,完整地塑造出从苏轼到苏东坡的心路历程,这也是团队着重想要展现的内容。

值得一提的是,剧中将苏东坡的经典词作改编成现代音乐剧唱段,其独特的艺术呈现方式备受关注。霍樱介绍,这得益于两位作曲老师的通力合作。吕亮老师在传统音乐形式上经验丰富,创作的旋律优美新颖,符合当下听觉审美;联合作曲老师巴特尔深耕音乐剧领域,与年轻人保持良好的教学互动。两人的配合,让音乐剧既有古风古调,又遵循严格的音乐剧格律,为创作奠定了坚实基础。此外,苏轼诗词本身就具备极高的音乐性、艺术性和哲理性,深入研读其词与律,顺势而为便能在音乐剧中呈现出绝佳效果。

通过此次采访,我们得以深入了解导演霍樱及其团队在苏东坡主题舞台创作中的巧思与用心。他们用艺术的笔触,在舞台上勾勒出苏东坡波澜壮阔又充满哲思的人生画卷,让观众得以跨越时空,感受这位千古文豪的精神魅力。

以匠心雕琢历史 用艺术诠释东坡

——访原创音乐剧《大江东去》导演刘鑫

导演刘鑫接受媒体采访。记者吴娅婷 摄

在音乐剧的舞台上,一部以苏东坡生平为蓝本的《大江东去》脱颖而出,成为观众热议的焦点。4月11日,在北京市中国东方演艺集团,记者专访了青年导演刘鑫,听他讲述这部作品从构思到成型背后的故事。

谈及创作的起点,刘鑫直言服装造型和舞美设计是最先攻克的难关。团队查阅了大量北宋服饰资料,参考壁画古籍,严格遵循官阶等级制度区分服装颜色。舞美设计上,融入宋代简约美学,以水墨白描风格呈现,将北宋建筑实景与苏东坡心境虚境融合,打造出富有诗意的流转舞台。

音乐创作是另一个挑战。刘鑫与作曲家深入探讨,力求创作出独具中国特色的音乐剧音乐。在乐器选择上,反复试验,用尺八展现苏东坡的苍凉,以笛子表现其悠远,借大鼓凸显家国情怀,每段音乐都贴合人物心境。

创作《念奴娇·赤壁怀古》时,团队遭遇了最大的创作瓶颈。“那段时间大家都很焦虑,总觉得音乐无法完全诠释出原作的磅礴气势。”刘鑫回忆,他与导演霍樱、作曲家吕亮和巴特尔、主演鞠红川在排练厅连续奋战七个小时,从晚上六点到凌晨一点,反复试唱、调整旋律。“我们不断问自己,怎样的音乐才能让听众感受到‘大江东去’的豪迈,体会到‘人生如梦’的感慨?”最终,通过将古琴的古朴与交响乐的宏大相结合,创作出了令人眼前一亮的版本。

剧本打磨更是艰辛。“每一章节都修改了几十遍甚至上百遍。”刘鑫坦言,要创作出匹配苏东坡诗词的原创词难度极高。团队与编剧、作词反复研讨,逐字逐句推敲,既融入文化内涵,又兼顾观众理解。

在演员培养方面,刘鑫强调“时间的力量”。“没有捷径,就是反复排练,让演员真正走进角色的内心世界。”他举例,主演鞠红川为了演好苏东坡,不仅研读诗词,还专门学习宋代礼仪和书法,力求从内到外贴近人物。

为更好地理解苏东坡,此前,刘鑫专门到黄冈采风,踏访赤壁公园、安国寺等地,并与当地专家交流。“我们不仅要讲述他在黄州的生活,更要展现他蜕变为苏东坡的精神历程。”

“创作虽艰辛,但当作品登上舞台,收获观众认可时,一切都值得。”刘鑫希望《大江东去》能让更多人感受苏东坡的魅力,体会传统文化与现代艺术融合的独特韵味。这部凝聚心血的作品,不仅是对苏东坡的致敬,更是中国原创音乐剧的一次创新探索。

以己度“坡”

——访大型原创实景音舞诗画《大江东去》苏东坡的扮演者谢素豪

户外版苏东坡的扮演者谢素豪正在排练。记者吴娅婷 摄

从舞蹈演员跨界音乐剧舞台,从《大江东去》剧场版中的陈季常到文旅户外版的苏东坡,谢素豪完成了一次极具挑战的角色蜕变。4月11日,在北京市中国东方演艺集团排练室,记者专访这位青年演员,聆听他在角色塑造背后的深度思考与诚挚感悟。

谈及对苏轼到苏东坡转变过程的理解,谢素豪毫不避讳地分享了与角色产生共鸣的人生经历。“参演剧场版时,我正经历生活的至暗时刻,而苏东坡面对困境时的豁达与坚韧,成为支撑我走出低谷的力量。”他坦言,这段经历让他深刻意识到,每个人的生命轨迹都与东坡有着相似的起伏,“当我们身处人生低谷,如何与自我和解、与命运对话,正是苏东坡留给我们的精神命题。”

这种生命体验的碰撞,成为他塑造户外版苏东坡的独特底色。谢素豪认为,艺术源于生活的沉淀,“如今站在舞台上,我不再单纯模仿角色的外在形态,而是将自己从困境中汲取的力量,内化为苏东坡面对人生转折时的心境,让表演从心底自然流淌。”

为诠释好苏东坡这一经典形象,谢素豪做足了功课。一方面,他反复观摩鞠红川、宗俊涛等前辈对角色的不同演绎,学习他们对人物性格的挖掘;另一方面,他将目光投向生活本身,通过阅读东坡诗文、走访黄州古迹,沉浸式感受人物所处的时空背景。

“这次表演,我选择做减法。”谢素豪解释道,相较于堆砌技巧,他更注重传递苏东坡被贬黄州后内心的平静与豁达。“东坡的魅力不在于夸张的情绪宣泄,而在于历经沧桑后依然能以从容姿态拥抱生活,这种力量需要用克制而细腻的表演去诠释。”

当被问及演出中最打动自己的瞬间,谢素豪没有给出具体场景,而是强调“细节的力量”。“每一个眼神、每一句台词、每一次肢体动作,都是构建故事的砖瓦。”他认为,无论是舞台上的表演,还是生活中的点滴,唯有珍视细节,才能让角色真正“活”起来。“当我将这些细节融入表演,观众感受到的不仅是故事,更是跨越千年的情感共鸣。”

对于即将呈现的户外版演出,谢素豪充满期待。他特意提到苏东坡泛舟湖上、即兴烹饪的雅趣,直言黄冈的山水将为表演注入独特的诗意。“在自然环境中演绎东坡故事,观众能更直观地感受他与天地对话的浪漫。”

最后,他用一句话向观众发出诚挚邀约:“《大江东去》不仅是一场视听盛宴,更是一部治愈心灵的人生指南。希望每位观众都能在东坡的故事里,找到直面生活的勇气。”从谢素豪的话语中,我们看到一位演员对角色的敬畏、对艺术的执着,也更加期待他在黄冈东坡外滩明月广场的舞台上,为苏东坡这一经典形象注入新的生命力。

匠心筑梦 科技赋能

——访大型原创实景音舞诗画《大江东去》舞美制作总监张祚铭

户外版舞美制作总监张祚铭(左)与舞蹈编导王雪鑫(右)确认道具。记者吴娅婷 摄

在《大江东去》户外版即将震撼亮相之际,4月11日,记者走进北京市中国东方演艺集团的幕后,专访了舞美制作总监张祚铭。这位深耕舞台艺术多年的幕后功臣,用专业与匠心,为观众解锁一场跨越时空的视听盛宴。

“时间紧、任务重”,这是张祚铭接到项目时面临的最大挑战。回忆起筹备初期,他感慨道:“从拿到制作任务的那一刻起,我们便与时间赛跑。”为确保项目高效推进,张祚铭带领团队与导演组、主创团队召开了数十次创作会议,制定出精密的工作周期计划。凭借在传媒剧目创制及国家大型活动中的丰富经验,团队迅速提炼出核心技术与视觉亮点,将多年积累的专业能力发挥到极致。

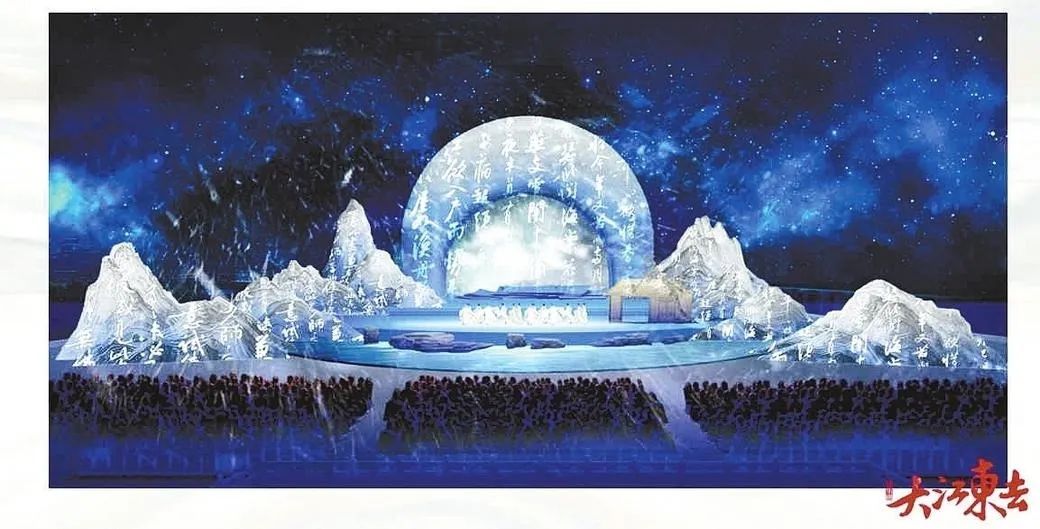

在张祚铭的精心设计下,《大江东去》户外版的舞台充满惊喜。“我们希望打造一个可移动的宋代山水画卷。”他介绍道,舞台融合了古朴的宋代山水布景、灵动的无人机表演、震撼的喷泉装置,以及富有层次感的水系设计。这些元素相互交织,让观众仿佛穿越千年,置身于苏东坡笔下的诗意世界。每一处设计都经过反复推敲,既要还原历史韵味,又要融入现代科技元素,实现传统美学与当代审美的完美结合。

然而,户外演出的特殊性给舞美制作带来了诸多挑战。张祚铭以巨型纱幕为例,揭开了舞台背后的技术奥秘:“看似简单的纱幕升降,实则包含着复杂的技术考量。”团队不仅要与威亚技术团队、导演组视觉团队紧密协作,还要综合考虑载荷、风阻、天气等多重因素。为确保纱幕在不同场景下与演员表演无缝衔接,他们反复测试收放机制,制定多套应急预案。“每一个细节都关乎演出成败,我们必须做到万无一失。”张祚铭说道。

“用专业讲好中国故事,是我们始终坚守的初心。”采访最后,张祚铭坚定地表示。在他看来,《大江东去》不仅是一场演出,更是一次文化的传承与创新。通过技术与艺术的深度融合,团队希望将苏东坡的精神世界生动地展现在观众面前,让传统文化在现代舞台上焕发出新的生机与活力。

从前期筹备到技术攻坚,从创意构思到完美呈现,张祚铭和他的团队用智慧与汗水,为《大江东去》户外版筑起了坚实的舞台根基。我们期待着,当大幕拉开的那一刻,这场凝聚无数心血的演出,能够带给观众无与伦比的震撼与感动。

打破边界 舞绘东坡

——访大型原创实景音舞诗画《大江东去》舞蹈编导王雪鑫

大型原创实景音舞诗画《大江东去》舞台效果图。记者吴娅婷 摄

从剧场舞台到户外实景,舞蹈艺术如何突破空间限制,与历史人物产生共鸣?《大江东去》户外版舞蹈编导王雪鑫给出了独特答案。在专访中,他揭秘了户外版舞蹈编排的创新与突破,展现出一场将传统与科技交融的舞蹈盛宴。

“户外场地为舞蹈创作带来了前所未有的挑战与机遇。”王雪鑫直言,相较于剧场版,户外演出打破了封闭空间的局限,要求舞蹈编排必须与自然环境、舞台装置深度融合。为此,他在舞蹈段落设计上大胆创新,围绕苏东坡的生平故事,创作了女子群舞、男子击鼓等多个特色舞段,还将躬耕、丰收等场景融入其中,通过肢体语言生动展现东坡在黄州的生活图景。

“单一的舞蹈表演已无法满足户外演出的需求。”王雪鑫介绍,为增强视觉冲击力,团队将舞蹈与无人机、威亚、大型舞台装置等科技元素相结合。无人机编队在空中变幻出诗词、山水图案,与地面舞者的动作遥相呼应;威亚技术助力舞者实现“凌空飞跃”,打破传统舞蹈的空间边界;大型装置则通过升降、旋转,为舞蹈营造出动态场景。“这些科技手段不仅丰富了视觉层次,更让舞蹈表演充满奇幻色彩,为观众带来沉浸式的观演体验。”

在王雪鑫看来,舞蹈不仅是肢体的表达,更是文化的传递。“我们在编排中融入了宋代美学元素和地域文化特色,让每一个动作、每一个队形都契合苏东坡的心境与时代背景。”无论是女子舞蹈的婉约柔美,还是男子击鼓的刚劲有力,都旨在通过舞蹈语言诠释东坡的豁达心境与家国情怀,让观众在欣赏舞蹈的同时,感受到传统文化的深厚底蕴。

“希望观众走进户外剧场,能被舞蹈的力量震撼,被东坡的精神感染。”王雪鑫对《大江东去》户外版的演出充满期待。他用创新的编排手法,将舞蹈艺术与科技、文化深度融合,为观众呈现出一场别具一格的视听盛宴,让东坡故事在灵动的舞姿中焕发新的生机。

来源 | 黄冈市融媒体中心(记者吴娅婷 通讯员付海洋)

编辑:殷 珊

请输入验证码