从晨光中的校园书声到深夜里的书房灯火,从农家书屋的油墨芬芳到城市书吧的咖啡书香,阅读的基因早已融入黄冈人的精神血脉。值此世界读书日,让我们共同开启这份浸润着墨香与情怀的黄冈读书图鉴,感受每一盏阅读明灯照亮的生命之光。

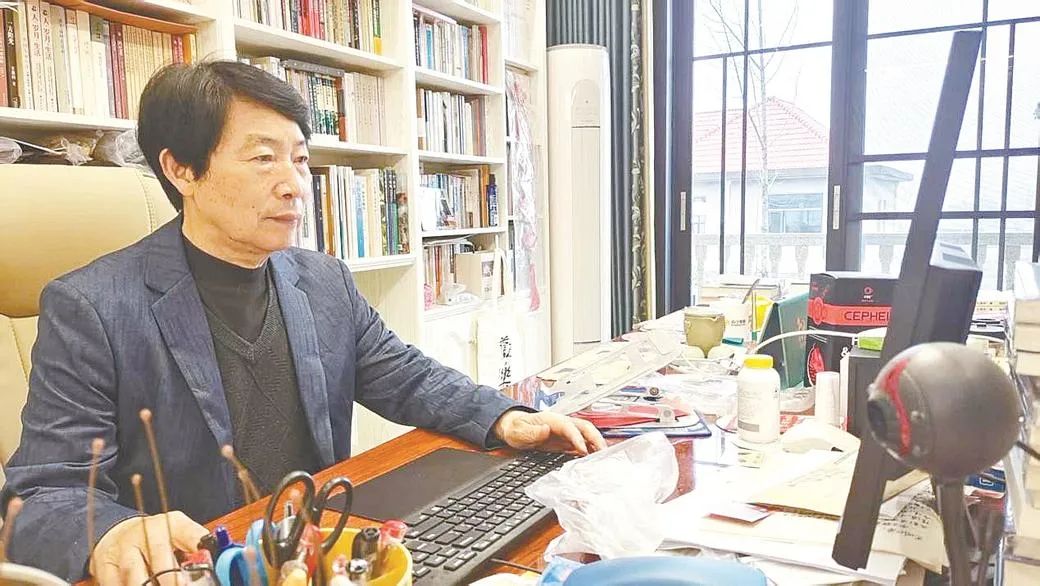

人物:毕光明,浠水“新乡贤”。退休前是海南师范大学文学院的二级教授,博士生导师,中国小说学会副会长,享受国务院政府特殊津贴专家。

在浠水河畔,一座白墙黛瓦的院落里时常传出琅琅书声。这里是兰溪书院,由海南师范大学退休教授毕光明创办的乡村文化地标。从大学教授到乡村阅读领读者,毕光明用3万册藏书与赤子情怀,在家乡的土地上书写着文化反哺的动人篇章。

书院+书屋:打造乡村文化地标

2021年深秋,一辆载着5000余册书籍的专车跨越琼州海峡,历经三天两夜抵达浠水县东门河村。这是毕光明40余年学术生涯积累的珍贵藏书,从《四库全书》影印本到茅盾文学奖获奖作品,从泛黄的学术期刊到精装的外文原著,每一本都承载着知识的分量。

“让藏书走出象牙塔,回到生养我的土地。”这个决定源于2019年的触动。当得知北大孙玉石教授藏书捐赠遇阻的消息,毕光明开始思考知识资源的真正归宿。此时,家乡乡村振兴的号角已然吹响,东门河村“新乡贤”计划的橄榄枝,让教授与故土的羁绊有了新的联结。

在县文旅局支持下,毕光明将祖宅改造成300平方米的兰溪书院,与村党群中心共建100平方米的光明书屋。这个文化矩阵很快成为学术界的焦点:北大洪子诚教授寄来亲笔签名的当代文学史论,人大姚丹教授捐赠民俗研究专著,宁波出版社一次性送来1500册新书……最特别的当属卢学英教授寄来的职业教育教材,涵盖机械制造、农业栽培等实用技术,让书屋成为村民的“技能充电站”。

如今,兰溪书院光明书屋七面书墙收纳着近3万册典籍,既有《十三经注疏》这样的传世经典,也有《平凡的世界》等当代佳作。2022年末,当“浠水乡村文化振兴基地”的牌匾悬挂上门楣时,这个曾经寂静的村落,已然飘荡起浓郁的书香。

立体化阅读:让书香浸润每个角落

每周六清晨,书院里总会准时响起稚嫩的诵读声。这是毕光明精心设计的“少儿国学班”,孩子们在志愿者带领下研习《千家诗》,触摸《论语》的温度。

乡村书院和书屋,不仅需要丰富且优质的图书,更需要能够指导阅读的“解书人”。为此,书院针对不同群体,构建起立体化阅读体系——

少儿国学班开启国学蒙学教育,培养儿童对传统文化的亲近感,训练思维与语感,塑造健全人格;中学生文史研修班输送人文修养养分,系统讲授中外文学史,助力大学先修;“作家读书班”采用高校培养研究生的模式,指导县级作家阅读与创作,通过经典作品研讨,提升其文学素养。

为了给学生创造良好的阅读和学习条件,书院自费购置传统文化典籍、中外文学名著、教室桌椅,还花费3万余元购置电视机、摄像机等教学设备。辅导班深受家长欢迎,报名十分踊跃,仅一个暑假,听课人数就达200人次。

从一个人到一群人:共筑乡村阅读生态

兰溪书院的故事,正在引发连锁反应。这座从教授书房蜕变而来的文化空间,正逐步成为连接城乡的知识枢纽。

2024年6月16日,兰溪书院学术平台正式启动,北京大学中文系博士生导师李杨教授、湖北师范大学文学院院长李治平教授等众多专家学者齐聚一堂。学术平台不仅组织编写“浠水历史文化大系”丛书,还积极开展学术交流活动,与高校合作主办学术会议,邀请各地专家学者举办学术讲座,全力营造书香社会氛围。同月,兰溪书院与湖北师范大学联合主办“语言文学教育与乡村文化建设”学术研讨会,50余名来自全国高校的学者参会,为学术下乡探索出可行路径。

在县委宣传部和文旅局的支持下,兰溪书院与浠水县图书馆深度合作,利用“浠水乡村书院大讲堂”开展活动。2024暑期公益课程、2025春季公益学术讲座相继举办,湖北师范大学、吉林大学等高校的知名学者,以及美国华文作家受邀前来,带来《极简文学史:诗经——白居易——苏东坡——红楼梦》等一系列精彩讲座,受到浠水文化教育界的热烈欢迎。每场讲座的互动环节,听课者与专家就文学经典理解展开对话,现场气氛热烈。这些学术下乡活动,激发了青少年阅读经典的热情,助力成人继续学习,为建设书香社会注入强劲动力。

从最初5000册藏书到如今3万册典籍矩阵,从个人情怀到八方学者共筑,兰溪书院正书写着新时代的乡村文化传奇。当北大教授与田间老农共论《诗经》,当作家研讨会上碰撞出创作火花,这座长江之滨的书香院落,已然成为城乡文化对话的鲜活样本。

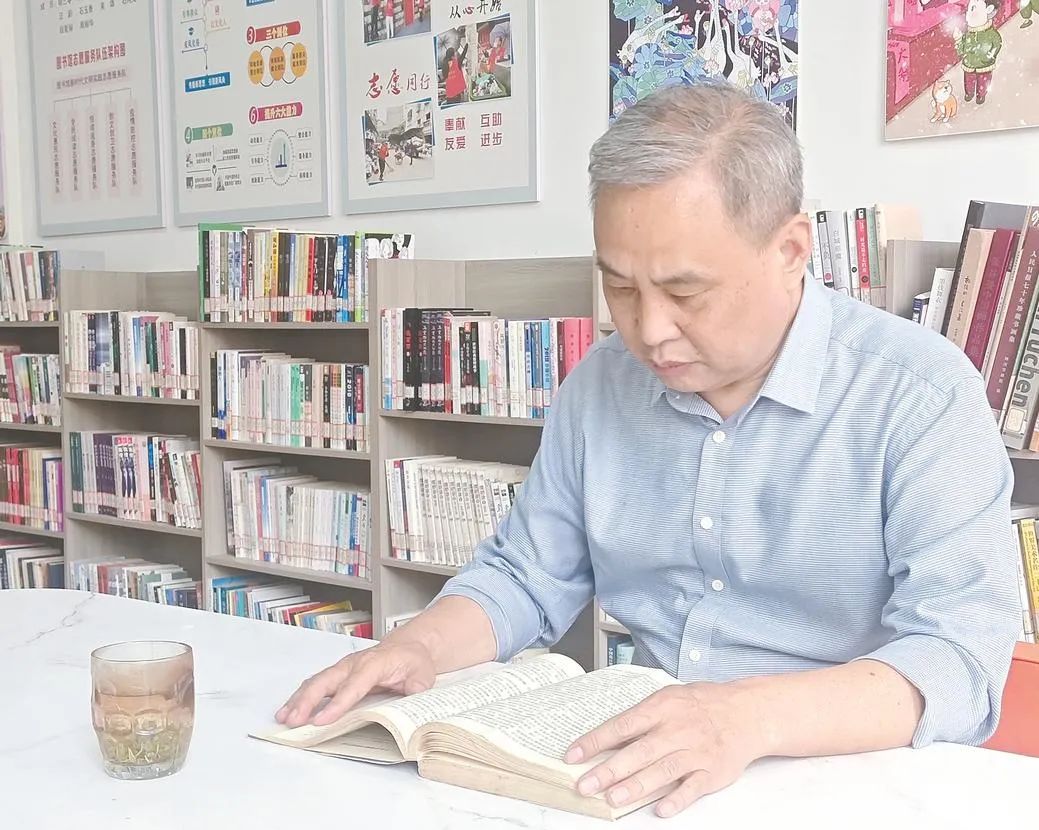

人物:肖锐,英山县草盘地镇医院的一名退休医生。

4月21日清晨八点半,英山县图书馆的晨光中准时映现一个双肩包身影。60岁的退休医生肖锐取下深蓝色帆布包,拿出陪伴多年的笔记本,开启新一天的阅读时光。在世界读书日到来之际,这位坚持20年进馆阅读的“书痴”,用半生实践诠释着“阅读如呼吸”的生命哲学。

褪色的单肩包曾是肖锐最忠实的“阅读伴侣”。在草盘地镇医院工作的30年里,这个容量惊人的帆布包总装着《全科医学临床与教育》与《读者》杂志,玻璃杯水渍在包底晕染出层层年轮。“周一装《中国地理》,周三换《中医典籍》”,同事们笑称他的行囊是“移动知识库”。即便在值班间隙,肖锐也会倚着诊疗台翻阅《黄帝内经》批注本,泛黄书页间密密麻麻的笔记,见证着从赤脚医生到副主任医师的蜕变。

2020年退休后,肖锐的双肩包扩容成“移动书房”。“以前治病靠药箱,现在治心靠书架。”在全民阅读推广活动中,这位义务宣传员摸索出独特的“阅读诊疗术”:给失眠老人推荐《饮食养生》,为焦虑主妇挑选《心理指南》,向年轻医生分享《叙事医学》读书笔记。他的读书会诊单上写着:“《全科医学》治专业焦虑,《中国地理》愈心灵困顿,经典文学解人生困惑。”

“培养阅读习惯要像调理慢性病,贵在坚持。”面对没时间读书的现代病,肖锐开出三味药方:晨起30分钟诵读经典,通勤路上听书替代短视频,睡前纸质阅读代替手机刷屏。“真正的全民阅读不是统计数字,而是让每个书包都装着故事,每个背包都藏着书房。”肖锐抚摸着陪伴多年的笔记本,扉页墨迹犹新:“医者疗身,书者愈心”。

当清晨的阳光再次照亮城市,图书馆的玻璃幕墙已映出肖锐伏案的身影。这位银发读者的剪影,恰似一册缓缓打开的人生典籍,在四月春风里散发着持久墨香。这是属于普通人的阅读故事,也是一座城市最温暖的文化注脚。

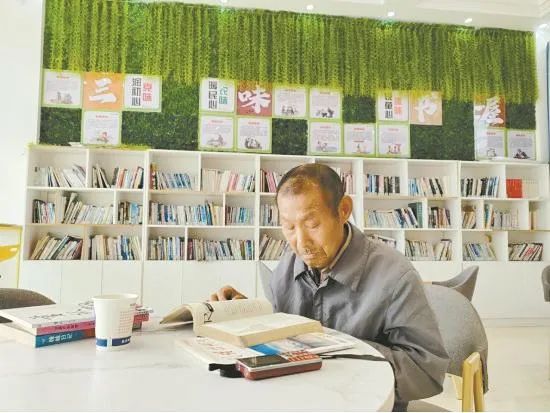

人物:吴吉美,红安县上店社区居民。

在红安县上店社区党群服务中心,有一间宽敞明亮的书屋,它是村民们汲取知识的宝库,更是精神的栖息地。在这个书屋里,经常能看到一位老人沉浸在书海中。这个只上过小学的老农,是村里有名的“老书虫”,他就是上店社区八组村民吴吉美,一位普普通通却又对阅读充满热爱的老人。

当第一缕阳光洒在村庄,吴吉美便早早地来到农家书屋。“农闲时每周都要来一次。”吴吉美从那褪色的帆布包里,拿出自制的“阅读笔记”。泛黄的杂志扉页贴着剪报,书页间夹着的麦穗标本,见证着土地与文字的双向滋养。和值班的工作人员微笑着打了招呼,便径直走向书架。他的眼神中透着期待,仿佛在和许久未见的老友重逢。他的手在一本本书籍上轻轻拂过,最终挑选出一本心仪的书,然后坐在靠窗的位置,开启他一天的阅读之旅。

吴吉美对书籍的热爱,源于他对知识的渴望和对生活的热爱。他虽已过古稀之年,但依然保持着强烈的求知欲。无论是历史传记、文学名著,还是农业技术、养生保健类的书籍,他都读得津津有味。在他看来,每一本书都是一个崭新的世界,每一次阅读都是一次奇妙的旅行。他在书中感受着古今中外的智慧与情感,也在书中寻找着生活的答案和乐趣。有时候,他会遇到一些不懂的问题,便会虚心向周围的人请教。他常说:“活到老,学到老,知识是学不完的。”

他不仅自己热爱阅读,还积极带动身边的人一起阅读。他经常在书屋里和其他村民分享自己的读书心得和体会,把自己从书中领悟到的道理和智慧传递给大家。在他的带动下,社区还成立了读书小组,定期组织读书交流活动。大家围坐在一起,畅谈读书的感受,分享生活的感悟,不仅增进了彼此之间的感情,也让整个村庄充满了浓厚的文化气息。

夕阳西下,吴吉美轻轻合上《银龄数字生活指南》,书页间夹着的麦穗标本随风轻颤。窗外,智能路灯依次亮起,将“全国文明村”奖牌映照得格外耀眼。

人物:周静,罗田县新华书店的工作人员。

在第29个世界读书日到来之际,罗田县新华书店“全民阅读推广大使”周静正带领着团队,精心筹备“书香润童年”系列活动。这位曾以3年苦读完成武汉大学自考32门课程的“励志妈妈”,用自身经历诠释着阅读改变人生的力量,更以满腔热忱为山区孩子架起通向世界的阅读之桥。

凌晨的台灯光晕里,周静轻抚着《你当像鸟飞往你的山》的书页,扉页上的折痕记录着她不平凡的阅读征程。10年前,高中毕业即踏入社会的她,在尿布与灶台间坚持着“深夜书房”的习惯,用3年时间完成常人难以想象的学业跨越。从《人类简史》的文明长卷到《简爱》的精神觉醒,书籍不仅重塑了她的人生轨迹,更让她在成为书店员工后萌生了“不让山区孩子重蹈阅读遗憾”的信念。

她利用新华书店的平台,努力为孩子们创造更好的阅读氛围。

“周老师,我今天读完《草房子》啦!”在拥有2000余名成员的“书香伴成长”微信社群里,这样的童声分享每日此起彼伏。周静创新打造的“30天阅读马拉松”“名著知识闯关”等活动,通过积分徽章、定制书签等激励机制,让手机屏幕成为传递书香的窗口。线下“小小朗读者”舞台上,孩子们用方言诵读《诗经》的稚嫩童声,与“经典共读会”里家长孩子的亲子对话交织成动人乐章。她始终坚持“输入(阅读)+输出(表达)”的阅读方式,鼓励孩子们不仅要读好书,还要学会用自己的语言表达阅读的感悟和体会。

“每本被翻阅的书籍都是种下的希望。”在周静设计的阅读成长档案里,孩子们从临摹字帖静心开始,经历深度阅读、思维导图绘制,最终通过演讲、戏剧等形式输出感悟。数据显示,经她培育的“书香少年”年人均阅读量达35本。

当被问及坚持的动力,周静说,“淡淡书香伴我走过了人生最珍贵的蜕变时光。我想将书香的力量传递给更多人。”这位从生活重压下破茧成蝶的阅读点灯人,正以书为媒,在巍巍大别山下播撒希望的种子。

来源 | 黄冈市融媒体中心(记者 吴娅婷 何皎月 通讯员 李思锐)

请输入验证码