站上春风第一枝

改革开放和社会主义现代化建设时期黄冈粮食改革史之二

黄冈日报全媒记者 沈红星

通讯员 吴慕枫 万永庄 耿文辉 吴藤玉

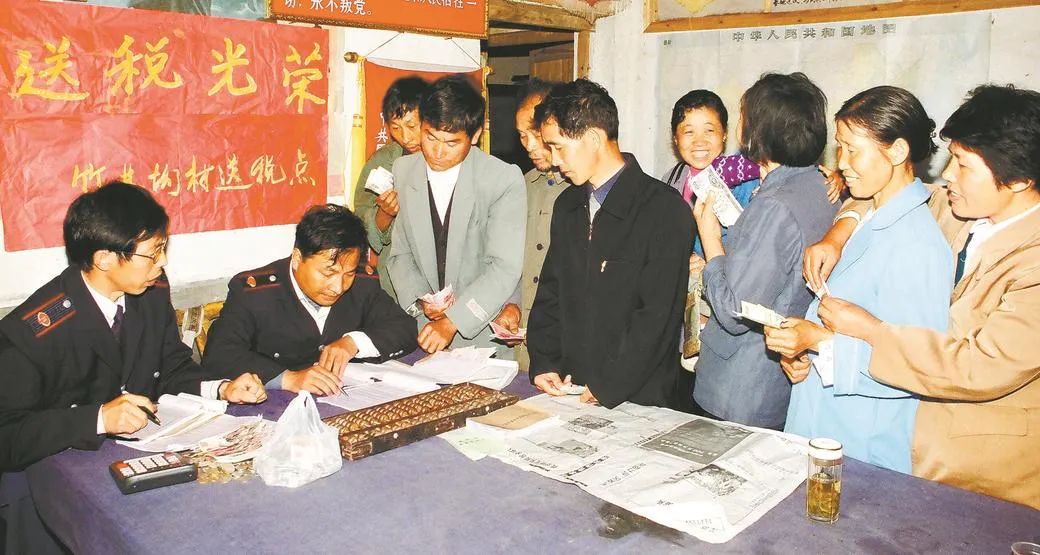

税改带来新气象(尹文先 摄)

夏风吹拂,阡陌纵横的稻田一片葱绿。武穴市大金镇周梓村锐兴家庭农场主杨云广开着车,到水稻基地巡田。

62岁的杨云广扎根农业已有45年。1977年,他高中毕业后到生产队挣工分。实行家庭联产承包责任制后,他一家4口分到6.5亩田。他1990年起做种子生意,2007年起流转农田实行规模化种植,2014年成立家庭农场,如今耕种了2800多亩田地,年产优质稻谷160余万公斤,获得过原农业部授予的“全国农牧渔业丰收奖”。

杨云广的农业生产经历,映照着我国农村改革的沧桑巨变,也是黄冈粮食改革发展史的一个缩影。

1998年,黄州区陈策楼镇认真贯彻落实党的十五届三中全会精神,延长农民土地承包期(尹文先 摄)

农为邦本,本固邦宁。党的十一届三中全会,拉开了从农村开始的中国改革大幕,再一次极大解放和发展了农村社会生产力。亿万农民的生产积极性空前高涨。

手中有粮,心里不慌。在改革开放和社会主义现代化建设时期,黄冈在鄂东率先推行“大包干”,建立湖北省唯一的袁隆平超级杂交稻展示基地,“油稻稻三熟制水稻高产配套技术”在全国推广应用,麻城等4县市成为“全国产粮大县”,为国家粮食生产再立新功。

来源:黄冈日报社

请输入验证码