金光流转的器饰,熠熠生辉的宝石,照亮一个时代的审美与工艺。截至11月3日,黄冈市博物馆推出的明代“荆王府珍宝展”专题展览,以珍贵的文物、鲜明地域特色和清晰历史叙事,为市民搭建起一座走近明代文化的桥梁,吸引近3万观众前往参观。

展出集中呈现蕲春县博物馆珍藏的125件(套)明代荆藩王室成员墓葬出土文物精品。展览聚焦延续十代共198年的荆王府历史,系统解读明代藩王制度与王府生活的宏大篇章:从爵位与权力的制度脉络,到金镶玉腰带、嵌宝石帽饰等彰显等级的珍宝,再到折射奢华生活与中外交流的精美首饰与“内造”器物,无不彰显明代早中期工艺巅峰与郑和下西洋带来的宝石贸易影响。

这批跨越数百年的宫廷遗珍,不仅是明代亲王极致奢华生活的见证,更是明代宫廷艺术巅峰水准的缩影,静静诉说着荆楚大地上一段尘封的藩王传奇。本期特从展品中选出部分“蕲”珍予以刊发,以飨读者。

金顶(头)花簪

宋元时期即已流行,明代亦普遍使用。成组出现,通常有一对至三对,分别插在 髻左右两侧,用来固定发髻。簪顶一朵金花,如梅、菊、牡丹、莲花。下与尖锥形簪脚垂直相连,簪脚多为银制。明代称簪首为“头”或“顶”,若簪首为金,簪脚为银,可称作金头(顶)银脚簪。《金瓶梅词话》第八回、第十二回中提到的“金头银簪子”“金裹头簪子”即此类。虽属于小簪子之类,但却因玲珑俏丽之美常常成为点睛之笔。

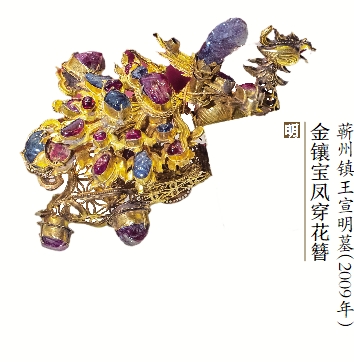

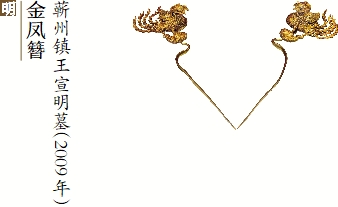

金凤簪

明代女子金银首饰,纳于礼仪制度的一类,一等的是凤冠霞帔。凤冠霞帔的基本组成,是凤冠一组,霞帔一组。凤冠一组包括三个物件,凤冠本体、用作固冠的金花头簪一对以及插在凤冠上的金凤簪一对。

这对出土于蕲州王宣明墓的金凤簪,簪首凤踏祥云造型。凤鸟圆眼、花冠、凤角飘扬,口衔一环,昂首挺胸,振翅翘尾作欲飞状,口含金丝,原应垂挂有凤口衔环,用以悬挂挑牌,足踏祥云。凤身、翅、尾及飞云累丝制成,透空。簪身扁平,近簪顶处弯曲。此器采用累丝工艺,制作精细,形象逼真,宛若天成。

顶 簪

自上而下插戴于发髻顶部的首饰,一般是单独的一支,通常选取立体造型,多用蝴蝶、蜜蜂和菊花、梅花等装饰纹样。顶簪除了装饰作用外,还有着平衡作用,为了使发簪不至于因为负重而倾斜,它起着主要的支持和固着作用。

金冠顶

金冠顶是女子戴在发髻上面的发罩,在上面插戴各式簪钗,又有“发鼓”之称,为已婚女子佩戴之物。双龙戏珠纹金冠顶下部圆口,正面锤揲双龙戏珠纹。中部近圆球形,正面锤揲海水纹。上部直边尖角莲花形,满饰花纹。金冠尺寸不大,刚好可以扣于高髻之端。据《荆藩家乘》(《朱氏宗谱》记载:都昌王朱祁鑑妃袁氏葬于永福乡猪头咀。地名与此墓所葬处相符。朱祁鑑为荆宪王朱瞻堈嫡二子,正统八年封,成化十三年薨。

挑 心

据《世事通考·首饰类》记载,挑心插在发髻正面,背面装有斜挑向上的簪脚,由下向上插入,簪脚的方向可后伸,可上挑,但都簪戴于当心,是全套头面中最引人注目的,为明代贵妇一副头面中的重中之重。挑心以佛像作装饰的情况最常见,此外,仙人、观音、摩尼、花卉,也是挑心常用的装饰题材,寓意着吉祥如意。

分 心

分心是插戴在发髻前侧或后部的一种样式特殊的簪,戴于簪后面的也称为满冠。它的形状为十几厘米长的一道弯弧,背面作出几个扁管来安簪脚,或从垂直方向接一根扁平的簪脚。正面上缘是一溜尖拱,中心高,两边依次低下来,造型类似菩萨冠或仙冠的当心部分,质地多为金,图案以仙佛、楼阁为主。

花 钿

金镶宝花钿

金镶宝花钿

《说文解字》曰:“钿,金华也。”即花形金饰。顾起元《客座赘语》云:“花钿戴于发鼓之下,古之所谓‘蔽髻’也。”钿儿戴在 髻前方底部,整体呈弧形,背面有垂直向后的簪脚,或在左右两端连缀系带。钿儿造型多为花卉、云朵、龙凤、仙人等,有些还镶嵌珠玉宝石或以点翠作为装饰。

耳、指、腕、扣饰

除发饰外,明代的首饰还有耳饰、腕饰、指饰、扣饰等与之交相辉映,这些首饰的质地或金或银或玉,也有琥珀、玛瑙、水晶。另外,受郑和下西洋影响,明代首饰大量使用宝石材料制作。中国传统首饰第一次开始以宝石为主体进行设计制作。宝石和黄金搭配,精美的花丝工艺和镶嵌技法,使得这些首饰色彩斑斓,美不胜收,给人以华丽富贵之感。

来源:黄冈日报

编辑:吴娅婷 何皎月

请输入验证码