标准服务支点建设,实干书写发展答卷

在第56个世界标准日到来之际

黄冈市市场监管局

与各位读者一起

走进标准化工作助力高质量发展的生动实践

中华文明五千年,标准之芽早已萌发。秦始皇统一六国后,推行“车同轨、书同文、行同伦、地同域、量同衡、币同形”,以标准奠定大一统之基。从此,标准,成为秩序与文明的无声语言。

何为标准?它是在一定范围内为获取最佳秩序,经协商一致制定、由公认机构批准,供共同使用和重复使用的一种规范性文件。标准宜以科学、技术和经验的综合成果为基础,以促进最佳共同效益为目的。

标准化不仅是一门管理学科,更是一门源于实践、用于实践的应用技术。它总结人类改造自然的智慧,提升为可复制、可推广的体系与方法。可以说,标准是质量的基础、品牌的支撑、创新的桥梁,也是合作的基石,更是国家治理体系和治理能力现代化的基础性制度支撑。

近年来,黄冈市委、市政府高度重视标准化工作,深入贯彻落实习近平总书记考察湖北重要讲话精神,认真落实《国家标准化发展纲要》和市场监管总局、省市场监管局工作部署,充分发挥标准在推进治理能力与治理体系现代化中的引领性和基础性作用,成立品牌建设工作专班,将标准引领作为首要任务纳入“六大行动”,先后出台《黄冈市贯彻落实〈国家标准化发展纲要〉实施方案》《黄冈市标准化资助资金管理办法》《黄冈市地方标准管理办法》等制度性文件,将标准化理念深度融入聚力支点建设全过程,以“标准链”串联产业链、创新链、价值链,在巍巍大别山脉书写出革命老区以标准促高质量发展的壮美篇章,为全省标准化工作贡献了鲜活实践样本。

一组数据看标准

截至2025年9月底,全市各类组织先后主导或参与国际标准1项,国家标准45项,行业标准28项,省级地方标准55项,市级地方标准26项,团体标准174项,在企业标准信息公共服务平台自我声明公开企业标准9927项。我市标准化工作呈现出整体推进、多点开花、基础夯实、成效显著的良好态势。

一、标准铸魂:特色品牌撑起老区振兴“脊梁”

从蕲艾的“东方神草”到英山云雾茶的“杯中春色”,再到麻城石材的“绿色基石”,一个个区域品牌在标准赋能下破茧成蝶,成为带动老区群众增收致富的“黄金引擎”,更构筑起湖北特色产业标准化发展的重要支柱。

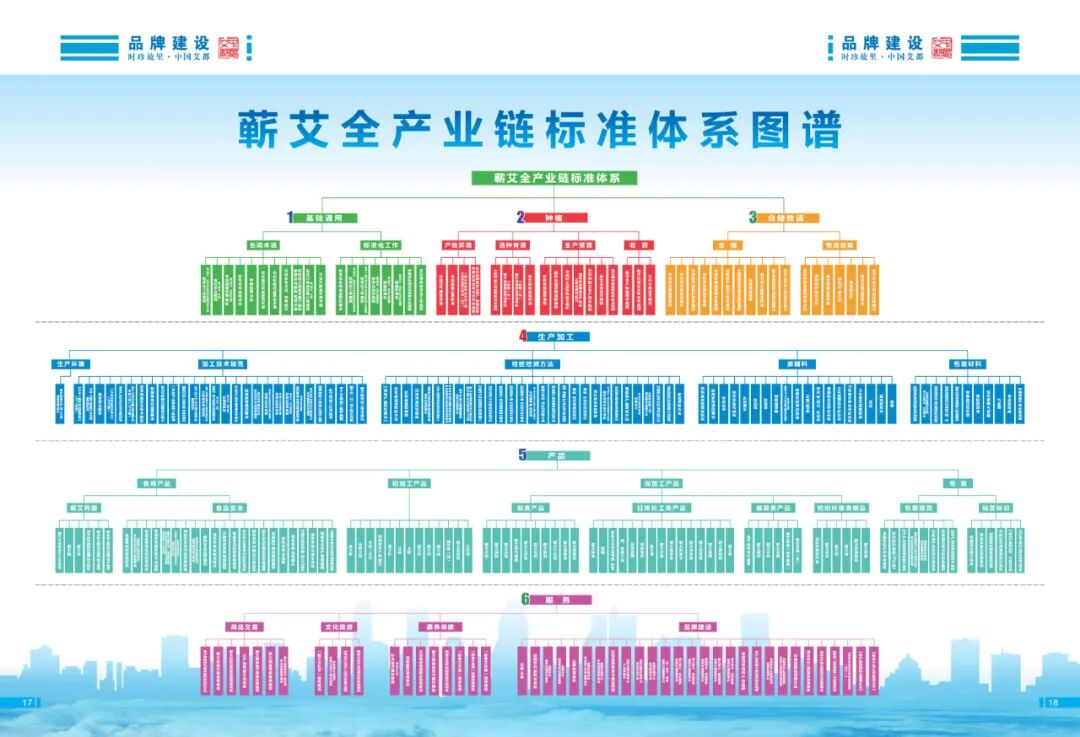

以标准为魂引领品牌跃升,蕲艾扛起“中国艾都”大旗。漫步蕲春县艾草种植基地,标准化的田间管理规程让每一株蕲艾都长势均匀。作为明代医药学家李时珍的故乡,在市市场监管局指导下,蕲春构建“政府主引、部门主导、协会主力”的标准化工作模式,市市场监管局联合农业农村、卫健等部门组建标准化技术专班,指导蕲春建成全国首个中药材(蕲艾)产业标准化示范基地。构建涵盖6大类282项标准的全产业链标准体系,《中药-艾叶》是湖北省制定的首个中药材国际标准,《保健艾灸师》填补了国家职业标准空白。2025年,蕲艾品牌价值跃升至142.58亿元,实现十连增,位列全国区域品牌(地理标志产品)第21位;2024年全产业链综合产值达163.06亿元,带动30余万人就业群众循着艾香走上致富路,让“一片艾叶 温暖世界”成为现实。

借标准之力擦亮品牌名片,英山云雾茶香飘海内外。坚持“对内整合 对外开放”思路,全市围绕英山云雾茶推进品牌整合,逐步构建全产业链标准体系,主导或参与制定国际、国家、行业及地方标准13项,团体标准17项,形成“从茶园到茶杯”的标准化闭环。通过实施“五统一”品牌管理机制,品牌覆盖黄冈10个县(市、区),集体商标会员单位达103家。2025年英山云雾茶品牌价值达51.23亿元,入围“湖北省七大茶叶区域公用品牌”和全国茶叶品牌第45位;在湖北省第三届“楚茶杯”斗茶大赛中斩获特别金奖1个、金奖1个、银奖3个,3个产品获评中国茶叶学会“五星名茶”,这杯来自大别山的清香,正成为湖北茶叶走向世界的“新名片”。

靠标准赋能打响绿色品牌,麻城石材重塑绿色行业发展标杆。走进麻城石材循环经济产业园,机器轰鸣中不见粉尘漫天,取而代之的是标准化的废水处理系统和矿山复绿景观。2024年,这里获批省级石材产业循环经济标准化试点,在市场监管等多部门协同推进下,《饰面石材矿山安全生产技术规范》省级标准加速推进,2项团体标准已正式发布。这个总投资260亿元的产业园,是中部地区规模最大、功能最齐全的石材产业聚集地,年生产销售板材1.5亿平方米,产品远销36个国家和地区。从“全国石材产业集群示范城市”到“全国石材产业高质量发展示范城市”。近三年,麻城更投入20亿元整治资金,让5400余亩矿山重披绿装,绘就“开采与修复同步、效益与生态共赢”的绿色画卷。

二、标准聚力:产业先锋领跑高质量发展“赛道”

立足湖北支点建设要求和“两新”行动战略布局,黄冈市市场监管局深入实施标准引领行动,引导企业以标准创新抢占行业话语权。在生物医药、船舶配套、高端制造等关键领域,一批龙头企业勇当标准制定的“领跑者”,推动产业从“制造”向“智造”跃升,为全省重点产业标准体系建设提供了有力支撑。

鲁班药业以标准抢占生物医药高地。聚焦高端医药中间体领域,企业针对行业内EDC盐酸盐缺乏标准化流程的痛点,2022年牵头制定《1-乙基-(3-二甲基氨基丙基)碳酰二亚胺盐酸盐》团体标准,联合上海化工研究院历经四月攻关,在无国际国内标准参考的情况下,通过大量试验验证形成严苛规范。标准化生产让产品纯度提升至≧99.5%、水分控制在≦0.1%,成本降低50%,不仅填补国内行业空白,更实现进口替代,生产规模跃居全球第一。2024年,该产品荣膺首届“湖北精品”称号,企业也凭借多项核心技术与标准成果,获评“国家专精特新‘小巨人’企业”“国家知识产权优势企业”。

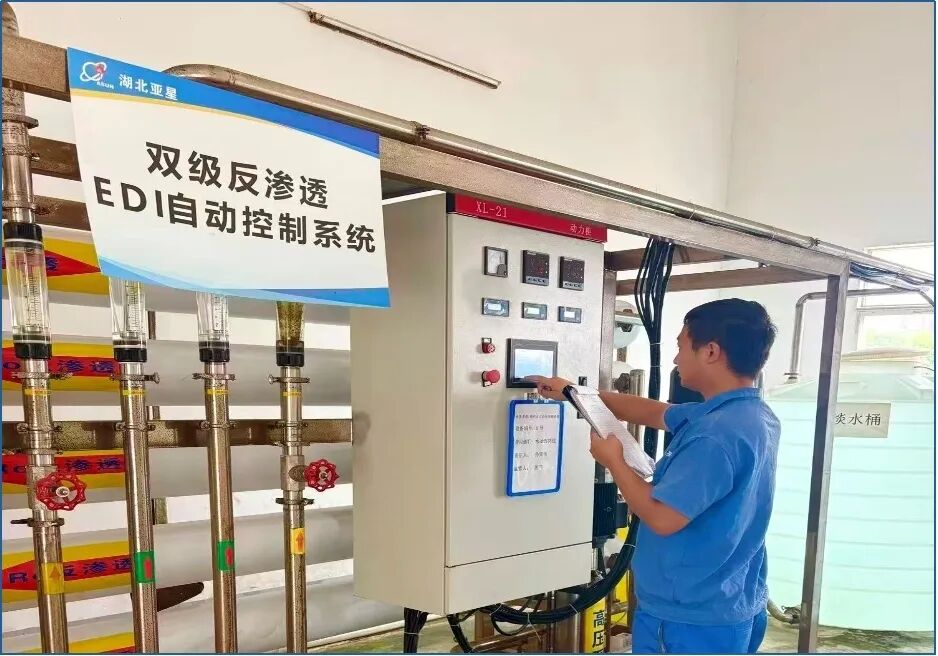

湖北亚星以标准引领光电子信息产业腾飞。深耕光电专用材料领域二十余年,企业践行“标准引领、创新驱动”战略,主导或参与制定多项国家和团体标准,将三十余项核心技术转化为行业通用标准。其自主研发的光学级二氧化钛打破国外垄断,国内市场占有率超70%,应用于电子信息、光学玻璃、航空航天等先进制造领域。通过构建“三协同”标准体系——产学研协同提升话语权,联合高校院所将首创技术凝化为内控标准;产业链协同推动绿色转型,制定《高纯二氧化钛低碳产品评价规范》等标准;数智质量协同升华水平,将标准嵌入信息系统实现关键质控点实时监测,企业获评“国家专精特新‘小巨人’企业”“湖北省绿色工厂”,为我国光电子信息材料产业参与全球竞争提供了“亚星范本”。

中船黄冈贵金属以标准筑牢高端制造根基。公司深耕银材料、高纯金属、贵金属盐三大领域,主导和参与制修订国家标准9项、行业标准15项、团体标准1项,构建起覆盖全产业链的标准体系。其研发的太阳能电池正面浆料用球形银粉,通过制定行业标准,推动光伏银粉国产化率从不足30%提升至60%以上,打破国外垄断,稳居国内市场占有率前列;硝酸银产品跻身国内生产商第一梯队,客户覆盖长三角、珠三角及欧美地区。企业拥有CNAS/CMA二合一资质检测中心,获“国家级专精特新‘小巨人’企业”“湖北省支柱产业细分领域隐形冠军示范企业”等称号,获湖北省科技进步奖二等奖2项。26名专兼职标准化员组成的团队中,1人连续3年获评“全国有色金属标准化先进工作者”,3项标准荣获“有色金属技术标准优秀奖”。

三、标准暖心:服务升级绘就民生幸福“画卷”

黄冈市将标准化理念延伸至社会治理末梢,市市场监管局联合文旅、机关事务等部门,在文旅融合与政务服务领域打造标准化样板,让群众在每一次游览、每一次办事中感受标准化带来的便捷与温暖。

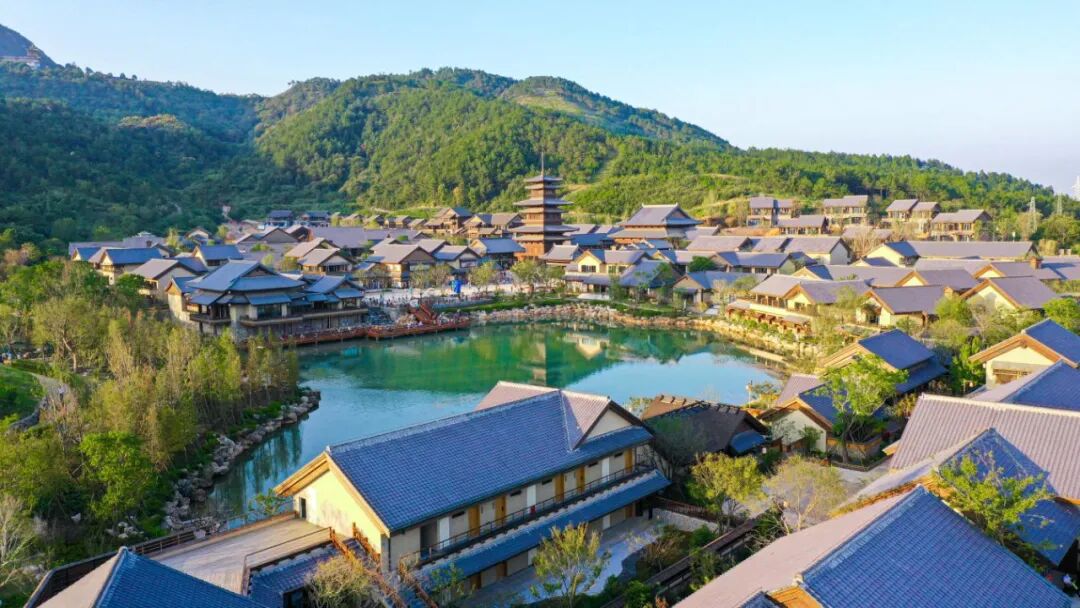

东山问梅村以标准绘就文旅融合新图景。依偎于五祖寺东山脚下的这座国风村落,将标准化植入文旅体验全链条,构建起涵盖9大服务模块、200余项具体标准的“服务矩阵”——从游客入园的停车引导,到客房清洁的“八步流程”、餐饮出品的“五道把关”,再到黄梅戏演艺的准时开演与演员仪态,皆有标可循。为让标准落地生根,景区创新推行“服务星匠”认证计划,培育星级服务标兵;建立“神秘访客”暗访机制,形成“检查-整改-提升”闭环。标准化赋能下,景区近三年游客量增长34%,总营收提升2倍,周边市场认知度达65%,线上好评率稳居98%以上,旅游平台评分持续保持4.8分以上。更将黄梅戏非遗融入标准,首创“戏服管家”服务,获评“国家4A级旅游景区”“湖北省文旅融合示范项目”,成为“标准守护品质、文化点亮旅程”的生动范本。

黄冈市机关事务服务中心以标准重塑政务治理新模式。面对“资产分散难统筹、服务标准难统一”的治理难题,在市场监管部门全力支持下,中心以省级标准化试点为契机,打造“1+4+N”标准体系——1个通用基础标准体系、4大核心业务标准群(办公用房、资产管理、公务用车、服务保障)、N个具体操作标准,形成56项标准及18个分体系的完整框架。在此基础上,搭建集成化智慧后勤系统,实现全流程标准化管理:资产调剂效率提升50%,公车运维成本降低20%,公物仓累计节约经费1.23亿元,服务满意度达100%。创新建立“市级统领、县区跟进、部门协同”三级推广机制,推动罗田、浠水等同步建设,其经验获评“湖北省机关事务标准化示范单位”并在全省推广。

从特色产业的“标准突围”到高端制造的“标准攻坚”,从民生服务的“标准答卷”到高质量发展的“标准担当”,黄冈市始终以标准化工作为抓手,强化部门联动,培育示范标杆,推进标准实施监督。站在新的历史起点,黄冈将持续深化标准化改革创新,为支点建设注入更多标准化力量。

请输入验证码