一担花挑,摇曳生姿

一曲乡音,荡气回肠

近日麻城这项藏在深山的非遗绝技

再次站在了央视频的聚光灯下

镜头中

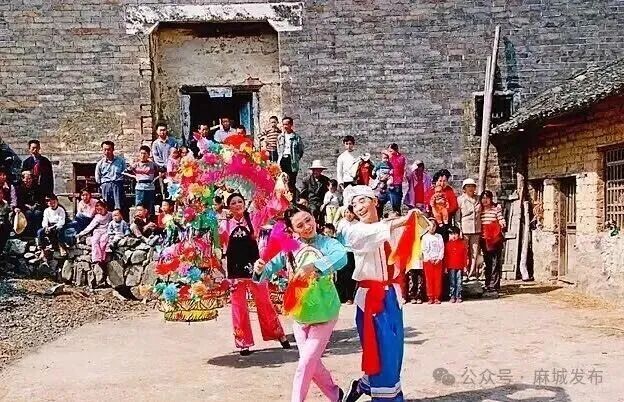

民间艺人身着彩衣

肩挑缀满鲜花的花篮

随着锣鼓声轻盈转折

一步一颤,一颦一笑间

仿佛将春日的田野丰收的欢愉都“挑”在了肩上

在麻城市福田河镇双庙观村,有一颗民间非物质文化遗产的明珠——麻城花挑。

麻城花挑为什么能不断地繁衍与发展?让我们沿着历史的长河,从源头寻根,便知分晓⋯⋯

双庙观刘姓族谱记载:花挑起于唐,兴于宋,传于元明,繁衍盛发于明末清初。先叫挑金担,又名挑花篮。

据福田河民间老艺人谢金元(1917——1986)介绍:传说唐太宗李世民即位时,双庙村(湖北省麻城市的福田河镇与河南省交界的地方)在遥遥相对的两座山头上建起了两座对峙的庙宇,取名“双庙观”。每年农历正月十五元宵节和五月十八大端阳节,双庙观都要举行盛大的庙会,一方面是祈求神灵,保佑太平;另一方面则是利用庙会颂扬太平盛世和皇帝的功绩。在庙会上,四乡八里的村民都要踩着高跷,玩着龙灯,撑着采莲船,打起莲湘搞文艺表演。

双庙观这里有个习俗,头年出嫁的姑娘,第二年要挑上两只木箱子,与丈夫一道,请上媒婆回娘家。一路上说说唱唱,十分热闹,后来民间艺人便把这个“回娘家”的习俗编成节目,起名叫“挑金担”,每年春节串村走户地表演,表演完后人家赠送的鱼肉年糕、香烟、米酒就装进木箱带回家。

后来,民间艺人又把这个表演形式搬到双庙观的庙会上,只是把表演道具作了更改——将挑金担改为挑花篮。由于福田河盛产山野茶,演员就挑着采茶用的竹篮,内装花生、红枣、五谷六米,鸡鸭鱼肉,香纸火炮,意为五谷丰登,连年有余,日子红红火火,插上各种野花,边走边唱赶庙会。

到了20世纪30年代,麻城这块红色的土地上,闹起了革命,举行了举世闻名的“黄麻起义”。福田河地处鄂豫皖交界处,是红四方面军诞生的地方,到处成立了苏维埃人民政府。红军宣传队便将挑花篮民间艺术进行改造,起名为“麻城花挑”。把原来的花篮装实物改成竹子扎骨架,彩纸扎纸花、瓜果,还在花篮的扁担上扎起了红绿黄三色的三道彩虹“花冠”,使花挑的两只花篮连在一体,表演起来更为美观好看。并且将街头、稻场表演的民间艺术搬上舞台演出,使花挑变成了场地表演、舞台表演和室内表演的多种表演形式,拓展了演出空间。

解放前后,在大别山区很是盛行,发展规模大、速度快。1954年,麻城花挑第一次参加黄冈地区组织举办的民间文艺汇演,一鸣惊人,被评为最优秀的民间文艺节目之一。翌年又参加湖北省的民间文艺汇演,再上金榜。随后,湖北省及武汉市的音乐、舞蹈专家纷纷到福田河双庙观来采风、记词、记谱、记舞,并整理成文在省刊上发表。

1957年,麻城花挑进京参加全国首届民间文艺汇演,轰动京城,被选为集锦节目到中南海怀仁堂向中央领导作汇报演出。1959年奉调进北京汇演,1994年三度进京,参加在北京举办的“鄂豫皖三省革命歌曲比赛”,被评为银奖。直到现在,麻城花挑仍然是大别山区十分流行的民间文艺表演项目。

如今在麻城

每逢节庆仍可见花挑节目

担头春色常驻

民间智慧永传

这项非遗的走红

证明真正扎根泥土的文化

从来都是顶流

来源:麻城发布

请输入验证码