记者 邹德祥 通讯员 付小芹

英山县陶家河乡海拔1100米的云雾深处,红二十五军战斗遗址的石碑与海拔650米的“共享职工之家”标牌隔空相望。90年前,红军战士在这里用热血浇筑军民鱼水情;今日,一座50平方米的红色工会驿站,正以一瓶姜茶、一册红书、一把雨伞的温度,演绎着新时代的鱼水深情,续写着新时代的“双向奔赴”。

这座年服务2万余人次的深山驿站,用工会服务的创新实践,为“如何让红色基因活在当下”写下生动注脚。

服务破局,把行业痛点变成工作切入点——

当“红军路”遇见“工会红”

陶家河乡是一片被烈士鲜血浸染的土地。1934年10月,红二十五军在陶家河乡胡家湾村浴血奋战两昼夜,在与党中央失联的情况下突围长征,历时10个月转战近万里到达陕北。至今,24座无名烈士墓深卧山间,三四百米长的战壕清晰可见,百姓冒死送粮送药的场景镌刻在纪念碑上。

2023年11月1日,长征国家文化公园英山园区开园,日均3000人次的客流涌入这片红色热土,配套设施不足的困境却让人夜不能寐,游客爬完7.1公里长征历史步道,连口热水都喝不上。

英山县总工会的决策层在调研中发现:红色文旅的痛点正好是工会服务的切入点。他们将“共享职工之家”嵌入游客中心,让工会标识与红色地标同框——这是全国首个建在长征国家文化公园的红色工会驿站,更是一场跨越时空的服务接力。

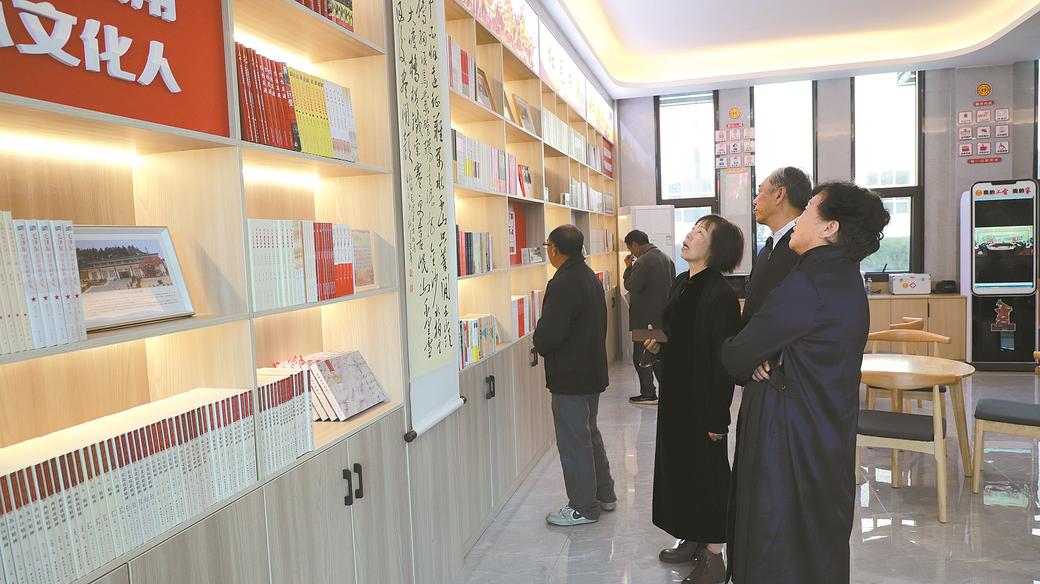

“当年红军给群众分盐巴,今天我们给游客送温暖。我们要让职工体面劳动,也要让游客看见工会的温度。” 英山县总工会党组书记、常务副主席曾毅的话,道出驿站设计的深意:饮水机替代了行军水壶,医疗箱延续着战地救护,就连书架上的《大别山革命史》,都是精心设计的“红色记忆补给站”。

从“能量补给”到“精神续航”——

红色生态链带来裂变效应

“您已进入徐海东大将阻击战场遗址区。”讲解员汪忠行向游客讲述着英雄革命史。游客服务中心大屏上,工会驿站、红色遗址、民宿农家乐等20个点位实时跳动,构成“15分钟服务生态圈”。

在红色工会驿站的影响下,返乡青年陈航正通过直播推介红军草鞋工艺品。“过去讲军民鱼水情是送军粮,现在是送流量。”陈航的调侃,揭示出红色基因的现代表达。

数据见证着服务的裂变效应——

驿站书吧的《熊召政作品集》借阅量达213次,催生12个“红色读书会”;园区游客量激增,让“陶家河乡”抖音话题增长300%;“驿站+民宿”联动模式,使周边一带的农家乐入住率提升30%。

从红色工会驿站到牛背脊骨战斗遗址,全长7.1公里。旅游旺季时,县总工会联合园区在此设置“流动服务站”,形成独特的“台阶服务体系”。黄冈师范学院教授方元平惊叹:“他们把工会服务做成了可持续的红色生态链。”

这座大山深处的红色工会驿站,用50平方米的服务空间,创造出不可估量的情感价值和社会效应。它证明:新时代的工会服务,可以是历史与现实的转译者,也可以是经济与文化的连接者,更是初心与创新的摆渡人。

目前全县范围内共建有“工会驿站”36个,未来将联合文旅部门,在驿站增设更多服务项目,助力英山文旅康养,并开发“工会服务地图”,串联起更多驿站服务点。

当“工会红”融入“红军红”,便织就了一张永不褪色的民心网络——这是对长征精神最深情的传承。

50平方米驿站藏着十几项精准服务——

“活力堡垒”下的治理智慧

海拔落差带来的不止是风景。园区保安张建国深有体会:山下26℃的初秋,山上工作区夜晚已逼近10℃。他巡逻用的保温壶,过去半天就冰凉,如今在驿站随时能续上热水。这个细节,藏着工会干部的“温度计思维”。

与驿站配套的500多平方米的职工活动中心更是职工和游客朋友的“活力堡垒”,内设健身区、乒乓球区、舞蹈区等功能区,将职工服务与文旅体验结合,让游客朋友也能参与工间操、红色主题健身等活动。“以前讲解,累了只能坐石头上歇脚,现在能坐在这里喝口热水,心里特别踏实。”园区讲解员小丁一边从饮水机接水,一边发出感慨。

驿站50平方米空间内,藏着十几项精准服务:

气象预案:长期配备共享雨伞,按照降雨量和客流量,为游客提供精准的服务;出行线路及注意事项,均由导游员或工作人员现场指引;

能量补给:饮水机台数相对固定,旅游旺季也会相应增加;

文化变量:红色书籍与文学艺术类书籍一应俱全,既传承精神又服务需求。

这种精细化服务在2024年4月经历实战检验。一场突如其来的“倒春寒”让山间气温骤降至3℃,驿站紧急启动“暖冬方案”:姜茶供应量提升300%,电子屏实时播报天气预警。

当天接待来自武汉的174名游客中,有12位老人被安排到暖气区休息。“这哪是驿站,分明是深山里的‘应急指挥部’。”武汉游客周明在留言簿上写道。“没想到深山里能有这么周到的服务,就像找到了‘旅行管家’!”游客李女士点赞道。

·专家点评·

让红色基因赋能基层治理

中国策划管理指导委员会策划专家 李兰生

这座大山深处的驿站,正以微小却坚韧的力量,让工会服务跨越山海,让红色精神薪火相传。

从职工歇脚地到游客暖心站,从便民服务角到红色文化窗,坐落在英山县陶家河乡这座大山深处的红色工会驿站诠释了“服务无边界”的深意。在这里,一瓶水、一本书、一把伞,皆是工会组织与人民群众的双向奔赴;而这份奔赴,恰是新时代对长征精神最生动的注解。

红色工会驿站的探索实践,为新时代传承红色基因、创新基层治理提供了极具研究价值的样本。这一案例实现了三个维度的突破性创新:

首先,在历史叙事层面完成了红色记忆的时空重构。通过海拔落差中的遗址碑刻与现代驿站形成跨时空对话,将红二十五军“军民鱼水情”的革命精神解码为当代语境下的服务理念,使抽象的革命传统具象化为可感知的现代服务符号。这种具象化转化既保持了红色基因的纯洁性,又赋予其适应新时代的表达方式。

其次,在服务供给层面开创了“微服务大治理”的实践路径。驿站以50平方米的物理空间承载起年服务2万余人次的效能,关键在于精准把握了“需求—服务”的转化逻辑。姜茶、雨伞等日常物品的供给,本质是将革命年代“从群众中来,到群众中去”的工作方法转化为现代服务场景中的精准供给,体现了工会组织从传统福利保障向现代服务型组织的转型升级。

更深层的价值在于构建了新型社会关系纽带。通过红色文化赋能基层服务站点,在职工群体中培育出兼具历史认同与时代特征的共同体意识。这种“双向奔赴”不仅延续了革命传统中的情感联结,更创新出“服务—参与—共建”的良性互动机制,为基层治理现代化提供了可复制的组织动员模式。

该实践对全面推进乡村振兴具有示范意义。在山区治理场域中,驿站作为红色文化传播节点与公共服务枢纽的双重定位,既强化了群众对红色历史的价值认同,又通过服务供给增强了基层组织的凝聚力。这种将资源转化为治理效能的做法,为革命老区创新发展提供了新思路。

建议进一步深化服务场景的数字化赋能,构建线上线下融合的红色服务网络,使新时代的“军民鱼水情”在数字治理时代焕发更强生命力。

■ 本版图片摄影:曹志刚 汪忠行 付小芹

来源:黄冈日报

编辑:汪泽滋

请输入验证码