冬姨的早餐摊蜗在两栋五层筒楼之间的夹角里,炉子、桌子和操作台都挨着墙,马扎和塑料凳也随地摆着,过路人和熟客,付了账吃了走,跟在自家吃饭一样熟络。

煤炉子上煨着水煮蛋,进了农历三月,冬姨特地在铝钵子里放了几把新鲜的地菜一起煮。没啥客人的时候,冬姨就炸面窝。从前,她炸油条,长长的竹筷老是夹不稳,加上客多了,时常忘了翻,糊了更耽误卖,就舍弃了。面窝炸好一面就出锅,一面软一面脆,整整齐齐地摆放在钢丝箩上,一点儿锅油都不浪费,客人自己用筷子夹,倒也省事。新调的芝麻酱,香气浓郁,黑砂罐里漂浮化开的红油缠绕着上下打滚儿的白萝卜,发出令人舒悦的声响。

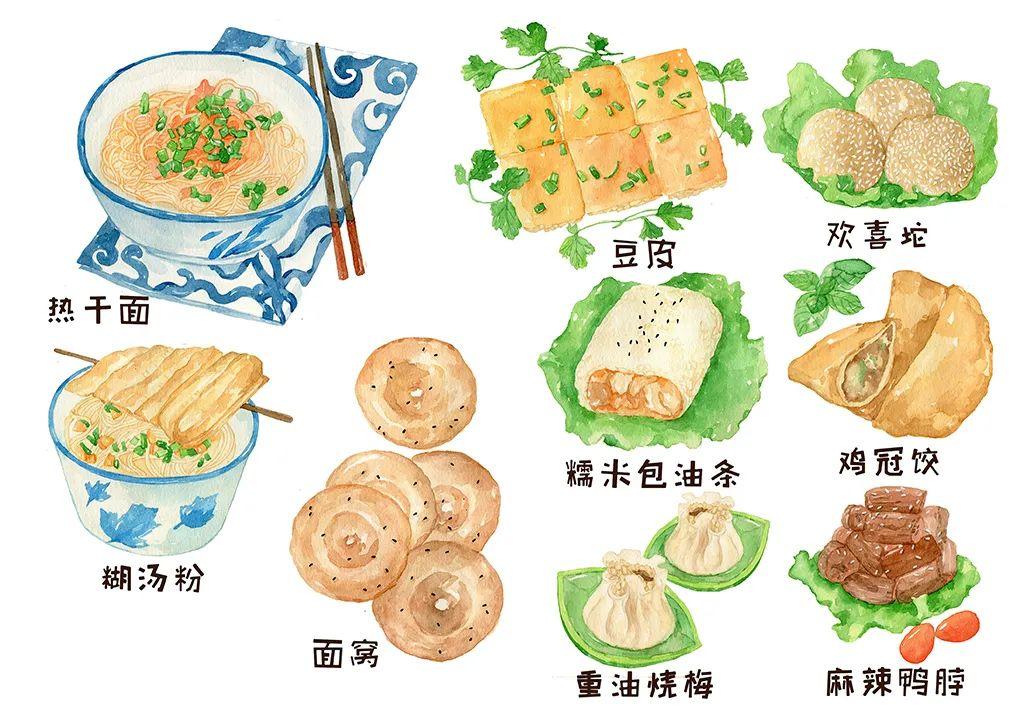

热干面黄灿灿的,能闻到淡淡茶油香,稀饭里的糯米味从没有盖严的砂锅沿跑出来,用糯米粉包成的肉汤圆正在长长的铝屉里跟着黄州的清晨一块儿醒来。这些是冬姨早上五点钟就要备好的,现包现煮,三两个就能饱腹。冬姨正忙着包馄饨,左手捏皮,右手填馅,一根红色的筷子在她手中飞舞,不一会儿工夫,馄饨如同雪花般落满了拿保鲜膜垫着的和面盆。面食、稀饭、馄饨、包面还有汤圆,这些是最费气力的,过早大致能吃上的也就这些。至于豆腐脑,我也问过冬姨,她说街对面老婶子那儿就有卖的,自己当真顾不过来,也省得去费那个心了,免得让人说闲话,说成故意在跟老婶子抢生意。冬姨总想着把花样做足,早餐生意再好些,也可以替两个孩子多攒些钱。

新鲜的肤色,从额头的发卡上掉下两绺黑亮的头发,纯净而专注的目光,太阳很耀眼,把冬姨忙活的场景画成一张温润的图画,她顺手将头发捋到耳后。冬姨的气质瞧上去柔软熨帖,此时,好似有一股力量把冬姨搭在古城一角的这处营生点亮,那正是她骨子里透露的刚强,映衬着冬姨独立的人格。肚片汤的味道、绿豆汤的香气,在和稀饭的米汤味打架,闻着非但不冲,还弥散出令视觉、鼻息、肠胃和谐的舒适。上了岁数,胃口、消化不好的老人就着稀饭和老面馒头,再添上一碟冬姨自个儿腌的豇豆、扁豆、洋姜或辣萝卜,口腔里总会裹杂着类似于到家的温暖。

今天吃什么?冬姨顾不上抬头看我,大概从操作台的玻璃上和我的脚步声里早认了出来。照旧,冬姨,今天不赶时间。我尽量压低声音,语气绵柔、轻缓、小心,更多的是尊重,对待母亲一样的尊重,我刻意地在“不”字上加重了些语气,我不愿加重她的忙碌,更不想因为我打乱她心里早早就做好的安排。我宁愿默默站在摊位前,静静看着她忙完排在我前面的事,可她还是不舍得让我久等,生怕我上班因为她而迟到。给,打包好了!我从冬姨手里接过冒着热气的汤粉,照例没有加芫荽,拧着缠得结实的塑料提襻,手指被滚滚热气熏湿。冬姨随手擦了擦额头的汗,笑容翩然,我意外地发现冬姨又多装了一个地菜蛋。

早餐店外的塑料凳和马扎上坐满了人,好多都是回头客了,他们的问候、热情、急躁、匆忙都与冬姨这个独自带着两个孩子奔生活的母亲有关。

(文/徐雄)

请输入验证码