两年前,一家企业从北京搬到武汉,办公地点距华中科技大学仅一街之隔。

两年时间里,这家初创企业实现了产品的批量化生产,还拿下行业头部企业订单。

这家名为湖北域控智驱科技有限公司的企业,专注于汽车线控底盘电机的研发生产。负责人张涛介绍,此前,企业一直没取得进展的关键技术攻关,通过“借脑”——与华中科技大学人工智能与自动化学院深耕人形机器人及无人系统研究的刘洋教授进行合作,“高校智囊团”出校园10分钟就能验证实验成果,最终实现了关键技术突破。

高校研发团队和企业工程师一起办公,这样的画面如今常出现在企业的实验室里。这种跨界合作,让企业豁然开朗,也为高校科研技术提供了全新应用场景。

企业提需求,高校和科研机构来答题,最终由市场检验成果,这样的模式正推动着武汉企业与高校协同创新。

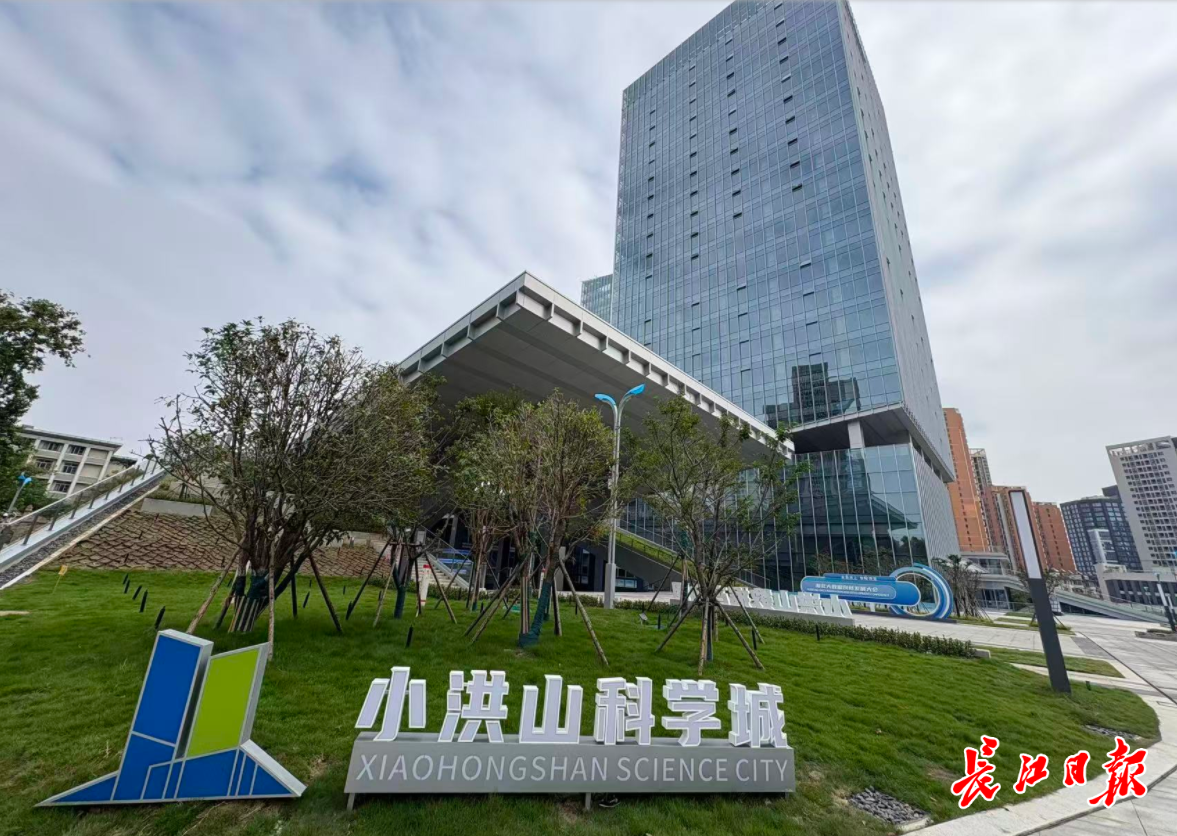

武昌八一路与科技小路交会处,由两座塔楼组成的小洪山科学城在本月全部完工。不久前,湖北大数据创新发展大会在这里召开,湖北省大数据集团成为小洪山科学城首批入驻企业。

小洪山科学城在本月全部完工。 记者蔡欣星 摄

依托武汉大学、中国科学院武汉分院资源优势,武昌区规划了中科·武大智谷,小洪山科学城是其中的核心项目。

中科·武大智谷科创产业融合发展中心服务于智谷的招商和服务工作,工作人员告诉记者,武昌区选派相关部门、街道人员在中心驻点办公,通过搭建新型政校院企交流和服务平台,推动智谷内校地协同创新、科技成果转化、产业集群培育,加速推进环大学创新发展带建设。

小洪山科学城。 (中科·武大智谷科创产业融合发展中心 供图)

在武汉,东湖南岸及环南湖周边形成了高校集聚圈。数据显示,到2024年,武汉市环大学周边累计聚集高新技术企业约3600家,占全市总量22%,专精特新“小巨人”企业130家,占全市总量37%。

早在2017年,武汉提出推进“环大学经济带”建设。市委十四届一次全会以来,将“环大学经济带”定位升级为“环大学创新发展带”,实现从“经济带”向“创新带”的战略升级。

“几个字的变化,说明这不是一个简单的科技问题,而是利用科技资源来发展经济,这也是新发展理念的体现。”武汉大学经济与管理学院教授邹薇说,放眼世界,不少城市都在环高校地带形成创新发展带,环大学创新发展带强调的是科技创新与产业创新的深度融合,企业是经营活动最活跃的中心,他们在自身需求的驱动下,会自发找到研发的源头,这也让高校的科技成果不只是停留在纸面上,科技创新与产业创新不再是“两张皮”。

上海的大零号湾,依托于附近的上海交大、华东师大,成为科技创新策源功能区。大零号湾支持企业牵头新建、重组高水平创新平台,通过深化职务科技成果权属改革,支持高校和科研院所加快落实技术转移办公室建设等创新改革任务。与高校深度绑定后,大零号湾直接“前端介入”,校内哪些成果正在走向市场,作为评估嘉宾,他们提前了如指掌,大零号湾还有长期驻校的专职办公人员,能够与创业团队一对一对接。

如果科创街区没有核心高校,又该怎么发力?

在苏州,企业成为创新“主力军”。以政策为“催化剂”、市场为导向,苏州形成了“龙头引领—中小协同—成果爆发”的创新矩阵。苏州推进的创新联合体建设,以行业龙头企业为核心,汇聚了科研院所、高等院校及上下游企业等多方力量,以企业真实需求为导向,通过“揭榜挂帅”组织全球科研力量攻关,用科技创新推动产业创新。

在邹薇看来,环大学创新发展带的建设也是对武汉空间布局的优化,有利于留下武汉最宝贵的高校人才资源,并吸引更多人才创业。

一个理想的科创街区是什么样的?是你在街区咖啡馆里无意听到的一段对话,成为几年后在证交所敲钟的故事,是让曾经在展示墙上的专利证书,变成轰鸣的生产线和闪亮的上市代码。

来源:长江日报记者蔡欣星 通讯员况昕昀

编辑:杨帆

请输入验证码