心电监护仪的波纹逐渐平直时,她枯槁的手仍紧攥着那个印有“档案”字样的旧信封。子女们含泪拆开,发现泛黄的信纸上字迹颤抖:“将生命最后一月离休费,代缴最后一次党费”。窗台上的君子兰在寒风中摇曳,恰似六十年前她初到档案馆时,亲手栽下的那株绿苗。她,就是原黄冈地区档案局首届局长、正县级离休干部于振富同志。2025年3月24日,93岁的于振富于黄冈逝世,省市档案系统相关领导同志参加追悼会,集体缅怀这位为黄冈档案事业作出毕生贡献的奠基人、开拓者。

初心如磐:赤子丹心系兰台

1949年夏天,年仅16岁、已在“四野”服役一年多的黑龙江满族姑娘于振富,一次又一次向党组织申请,坚决不留北京城工作。她怀着一腔“将革命进行到底”的热血,踏着战火硝烟,随大军南下来到武汉,在中南军区司令部从事机要工作。从小立志穿一辈子戎装的她,被1952年的一场肺结核病无情突袭,人生旅途从此改写。她在部队医院休养了两年多,期间得到医院党支部的关心、教育和培养,最终战胜了疾病,并加入了中国共产党。康复后部队动员她转业——支援地方社会主义建设,她便义无反顾地背起行装,来到黄冈地委办公室,从事文书处理和档案管理工作。从此,她成为黄冈地区档案工作的第一代拓荒者,与档案事业结下了不解之缘。

1958年,组织上推荐于振富到中国人民大学历史档案系深造。在大学四年,她如饥似渴地学习。多么新鲜的知识,多么古老而又年轻的事业!她下定决心,一辈子投身档案事业。就在大学生活即将结束时,在北京中联部工作的姐姐、姐夫,一再劝她留在北京工作。但想着在黄冈生活的三年时光,想着黄冈古今名人留下的大量珍贵资料需要收集、整理,想着自己亲手理出的档案工作头绪,还有很多工作需要她去做——她深深感到黄冈的档案工作大有可为!她离不开黄冈那块革命烈士鲜血染红的土地,离不开黄冈那刚刚起步的充满生机的档案事业。说服了姐姐,于振富怀揣着“中国人民大学档案系毕业证书”,带着她的追求和希冀,又一次登上了南下的列车。

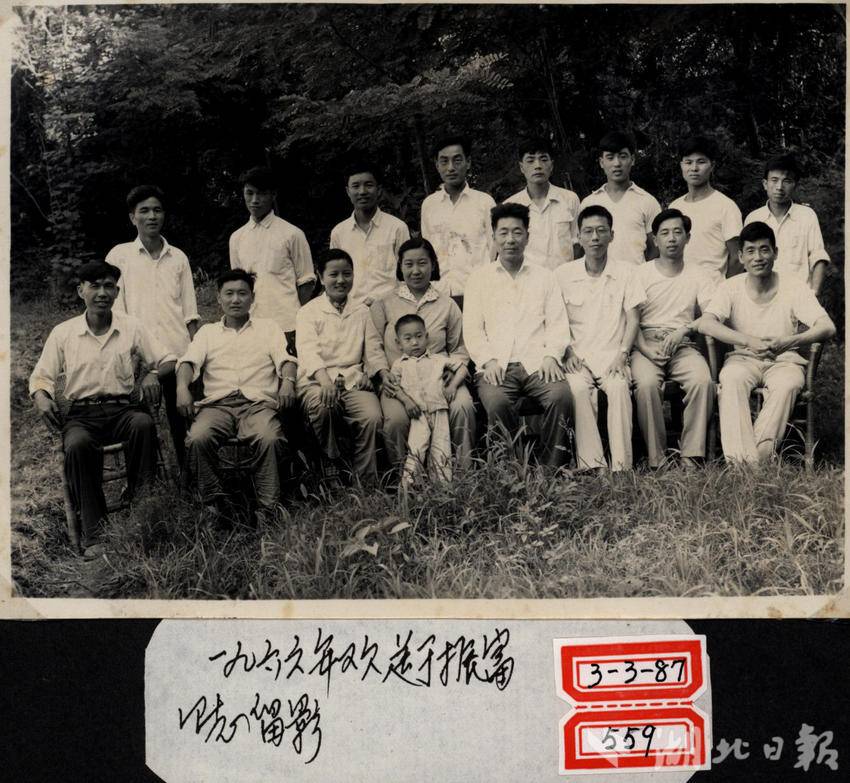

1966年5月欢送于振富(左四)同志合影。

为什么选择回到黄冈?在于振富为建党四十周年的撰文《寸步不能离开党》中我们似乎能找到答案。她这样写到:“生身父母给予我的只是一个无知的肉体,是党赋予我政治灵魂……是党把我从一个幼稚无知的孩子抚育成一个有用的人;当疾病缠身处于危险的时候,又是党给予我无微不至的关怀,使我满怀信心的夺回了健康。是党实现了我多年的梦想,把我报送到大学深造;也是党赋予我真正的理想,教导我怎样才能把自己锻炼成为一个真正的人——共产党员。做党的好儿女,把我的全部生命献上,这就是我终生的愿望”。

深耕兰台:俯首耕耘铸铁卷

封闭了三年多的黄冈地区档案馆,1970年的夏天又重新开启了大门。一万多卷档案虽然安全保存下来了,但经过几次秘密转移,档案原有秩序全部搞乱了,一箱箱一捆捆,杂乱无章。面对这种局面,于振富领着两位同志冒着酷暑,夜以继日地核对、排列、存放,直到全部清理完毕,档案馆恢复正常工作,她才稍微松了口气。紧接着,她又下到全区所属十个县去检查、督促恢复档案馆工作。她看到县里搞档案的老同志几乎都调换了,劫后余生的档案馆,不是“铁将军”把门,就是“老病号”守摊。档案馆工作基本上还处于瘫痪状态,她急得吃不下饭、睡不好觉。当她看到黄梅县档案馆在武斗期间,被造反派占据为武斗指挥部,库房四面墙壁满目疮痍,大大小小的枪眼还在,一堆堆子弹壳犹存,档案散失满地无法下脚,更是心急如焚、忧虑重重。

回地区后,她立即向上级汇报了情况,并连夜拟写出“关于文书档案管理意见”,地区很快以正式文件印发到地直和各县试行。这一措施对当时全区文书档案的清收整理、制度建立,结束混乱局面,起了很大促进作用。全区档案工作开始有了转机。1973年4月,经地委批准,她主持召开了全区档案工作座谈会,总结前段恢复整顿工作情况,研究档案业务工作问题,会后起草“全区档案工作座谈会议纪要”,被湖北省委办公厅以鄂办文件转发全省,促进了全省档案工作的开展。在于振富和大家的共同努力下,黄冈的档案工作终于引起了领导重视,地区拨出专款,每县补助两三万元,用于档案馆库建设,为档案工作奠定了坚实基础。

1985年秋,正值档案工作领导体制调整的关键时期,亦是档案工作的重要转折关头,于振富的丈夫不幸病逝。突如其来的打击,让她的精神支柱几乎崩溃,一度想过放弃工作就此躺下去。但想到黄冈的档案事业正处于一个新的起跑线,正需要她和同志们一起,齐心协力地推一把……两个星期后,她再也躺不住了,挣扎地爬起床,又投入到紧张的工作中。在那段日子里,全区档案干部由40多人增加到104人;地县档案局、馆都设置了内部机构三科(股)一室;有6县兴建了符合国家规范标准的“第三代”档案馆库;全区馆藏接近翻一番。

1988年3月10日,于振富同志在黄冈地区科技档案工作表彰大会上为获奖单位授奖。

于振富数十年如一日,躬耕于兰台、奉献于兰台。1987年,她退下领导岗位,并没有常人那种失落感,而是抱着“当官可以干革命,无官照样可以干革命”的心态,坚持退岗不离岗,继续用8年时间完成了档案宣传编研、培养专业人才、消灭档案积存三大任务。时任黄冈地委秘书长宋自重曾题诗赞扬她:“奋发投身故纸堆,哲人倚重俗人非。青灯默默催华发,黄卷依依送夕辉。沸沸人寰留轨范,茫茫瀚海究精微。春秋事业董孤笔,一代珠玑百代碑。”

铁面冰心:清风峻节立标杆

入党七十多年,于振富始终保持着一名优秀共产党员的清廉本色。在党的纪律与个人名利面前,她淡泊一生、公私分明,具有坚定不移的党性;在群众利益和个人利益面前,她大爱柔情、善待他人,从不因为自己是老革命而居功自傲。

于振富几十年来起草过很多文稿,参与过许多档案项目研究,获得了不少荣誉和奖励。在荣誉和奖励面前,她总是工作抢着干,名利退后面。一次科技档案工作研讨会后,她的宝贵经验给了时任副馆长王国泰十分有效的指导。形成研究成果后,王国泰希望将论文共同挂名,却遭到了一口拒绝,她严肃地说:“我又没有提供任何数据,你这样是给我帮倒忙。档案的研究成果能让更多人看到,我比什么都高兴!”

在工作中,于振富严于律己,公私分明,从不滥用公权谋取私利。在组织全区电大档案专业招生和办学期间,曾有熟人托请让其分数未达标的子女入学,于是找到于振富帮忙,她给出的建议是让孩子回去复读,来年再报名。还有一次,她的亲孙子突然生病,情况十分紧急,儿媳希望于局长能够破例用一次公车送医院,她却默默叫上出租车回家接送。别人说她原则性太强、六亲不认,她却说,“我要对得起党和人民。”

于振富一生没有买房,多年来一直住在地委分配的老楼内,家中只有简单的几件家具,一套略显陈旧的沙发、一台国产电视机、一个小陈设柜……她的生活简朴,一点也不讲究。但对生活毫不讲究的她,捐助困难人员却出手大方。当同事生活遭遇变故时,她出人出力、捐款捐物,为其解决实际困难度过难关。当汶川地震、雅安地震暴发时,她拿出整月整月的工资,慷慨捐赠。坚持亲自回单位交党费的习惯,也一直坚持到生病卧床的最后一天。

终身为党为国奉献的于振富同志最终留下了这样一份遗嘱:把藏书、个人资料、照片、日记捐赠给档案馆,把遗体捐献供作医学解剖,丧事从简,不留骨灰,将其洒在黄冈的山山水水,深入泥土……于振富同志,用生命诠释兰台精神,将继续照亮后来者的求索之路。她守护过的万千档案,将永远传颂这位“兰台赤子”的不朽传奇!

请输入验证码