长江网记者高喜明 通讯员周波 柯陆珺慧

“炉火照天地,红星乱紫烟。”4000年前,黄石先民用铜斧凿岩开矿大兴炉冶,为中国青铜文明作出了突出贡献。100多年前,黄石诞生了华中地区最早的铁路、水泥厂、电厂、煤矿,为祖国的工业发展作出了重要贡献。

建市75年来,黄石不断“点石成金”。如今,这里脱变成先进制造基地,从中国第一颗人造地球卫星,“长征”系列火箭,“神舟”飞天,“嫦娥”奔月,再到“天宫”“北斗”升空,关键部件用钢都由黄石提供;全球每3部智能手机就有1部用到黄石产的电路板,每100台新下线汽车就有15台用到黄石产的电路板。

8月17日至19日,“黄石,一个点石成金的地方”——黄石建市75周年全国网媒总编辑调研行网络主题宣传活动举行,来自全国各地的29家新闻网媒总编辑走进黄石,调研黄石“点石成金”的奥秘。

这里曾创造多项“中国之最”,如今成国家级考古遗址公园

今年6月14日,国家文物局公布了10家国家考古遗址公园名单,铜绿山国家考古遗址公园位列其中。

铜绿山的开采历经商、周、春秋战国、汉、唐及现代。铜绿山古铜矿遗址是我国目前发现采冶延续时间最长、开采规模最大、采冶技术水平最高、采冶链最完整、保存最完好的古铜矿遗址。

1973年秋,矿工们在铜绿山铜矿露天开采场作业时,无意中发现了一些废弃炉渣。令人惊奇的是,矿工们紧接着一连挖出了13把大小不一的铜斧,还有铜锛、木槌、木铲、陶罐等器物。

铜绿山古铜矿遗址博物馆。通讯员张成 摄

随后的考古发掘中,231个竖井与盲井、100多条平巷与斜巷、29座冶铜炉相继现世8000多米长的古代井巷网络与40万吨冶炼炉渣,勾勒出一幅震撼世界的青铜时代工业图景。

这里创造了多项 “中国之最” 乃至 “世界之最”:是我国目前发现的采冶延续时间最长(从商代到宋代)、开采规模最大的古铜矿遗址;春秋战国时期就已掌握鼓风竖炉炼铜技术,冶炼的粗铜纯度达 93%,炉渣含铜量仅 0.7%,代表着当时全球最高的矿冶水平。它完整保存了从找矿、采矿到冶炼的全链条遗迹,仿佛一部埋在地下的 “青铜工业百科全书”。

铜绿山古铜矿遗址挖出的铜斧。通讯员张成 摄

“考古发现,古人的采矿技术已经相当成熟。”湖北省文物考古研究院研究员、湖北理工学院长江中游矿冶文化与经济社会发展研究中心特聘教授陈树祥介绍,古人通过木材支护,解决了矿井的稳定性问题;通过错落有致布置的竖井,解决了井下通风问题;通过燃烧低烟的竹片,解决了井下的照明问题;通过平巷连接,解决了矿石运输问题;通过水槽,解决了排水问题。在这里,古人实现了山上采矿,山中洗矿,山下冶炼。

“铜在古代用来制作兵器、礼器和乐器,也是制作生产工具的材料,是重要的战略资源。楚国占领铜绿山,将这里作为工业基地,立即开启了霸业。可以说,没有铜绿山就没有楚文化。”陈树祥介绍,在盘龙城出土的大批青铜器中,曾选择9件作为样本进行了检测,其中1件铜罍、1件铜镞数据落入铜绿山铅同位素分布区,推测这两件铜器的铸造铜料来源于铜绿山。距离大冶数千里之外的宝鸡西周弓鱼国墓地,不少铜器的铜料来源也指向铜绿山。曾侯乙墓编钟,铸造铜料也来自铜绿山。十堰郧县、安徽六安楚国墓地出土的很多青铜器,铜料也来自铜绿山。

“古人在采矿和冶炼过程中所展现出的工匠精神,是中华民族的宝贵财富。当今时代依然需要这种精神,推动科技和文化不断创新。”在铜绿山古铜矿遗址,广州大洋网总编辑刘海健感慨。

“亚洲第一天坑”转型,成功“在石头上种出花”

中图版2024版七年级下册地理教材第五章第三节、第26页,以《生态修复让废弃矿山重现生机》为题,展现了黄石国家矿山公园卓越的复垦成果。

黄石国家矿山公园被誉为“亚洲第一天坑”,其东西长2400米,南北宽900米,坑口面积达108万平方米,相当于150个标准足球场,一圈圈一层层采矿留下的工业梯田往下延伸,形如巨大的倒葫芦型的矿坑。经过千年的开采,形成了一个落差达444米的世界第一高陡边坡。

亚洲第一天坑。通讯员何戈 摄

“大冶铁矿的历史最早可追溯到三国时期。”黄石国家矿山公园管理处主任阎红勇介绍,公元226年,孙权将铁山当做炼制兵器的原材料基地,在铁山采矿冶炼;南宋名将岳飞劈山开矿,冶炼兵器,铸成了“大冶之剑”。1890年,湖广总督张之洞大兴洋务,选择这里作为汉阳铁厂原料基地,成为中国第一家用机器开采的大型露天铁矿。1908年,盛宣怀合办汉阳铁厂、大冶铁矿、萍乡煤矿,成立亚洲最早最大的钢铁联合企业——汉冶萍公司。1958年,毛泽东主席亲自到大冶铁矿视察,大冶铁矿也是毛泽东唯一视察过的铁矿山。

汉冶萍高炉遗址。通讯员石勇 摄

“当时通往铁山的路不好走,毛主席说他就是骑毛驴也要过来看看。他老人家为何对大冶铁矿念念不忘?因为这是我们新中国的工业粮仓啊。”阎红勇说。

阎红勇介绍,这个采坑共剥离岩石36359.9万吨,若将这些岩石铺成标准路基,可环绕赤道一圈多;采出的铁13352.87万吨,若将这些铁矿石全部炼轧成钢轨,可铺设220多条京九线;生产的矿山铜325682吨,若将这些铜全部制作成电缆,可以从地球牵到月球;生产黄金13239千克,白银1955.374千克。

“大冶铁矿有两大特点,一是‘古为今用’,它以露天开采的方式,从古代三国时期一直沿用至今。二是‘洋为中用’,大冶铁矿以开放心态引进国外先进技术、机器以及管理经验。大冶铁矿冶炼的铁通过长江,运输到各个钢铁厂生产,形成了一条冶金走廊,成为长江文化重要组成部分。”陈树祥说,大冶铁矿对国民经济建设做出过重大贡献,已成为一个文化记号,根植在大众心中。

总编辑们调研“亚洲第一天坑”。记者彭年 摄

持续多年的开采,使当地生态环境逐渐恶化。大冶铁矿5名技术人员用了20多年时间,在废石堆的缝隙里试种不同的树苗,终于试种刺槐成功。就这样,一代代矿山人见缝插绿,先后栽种120多万株刺槐,形成360多万平方米的硬岩绿化复垦生态林。

黄石国家矿山公园2007年开园以来,国内外游客络绎不绝。自2012年起,园区每年举办槐花旅游节,四面八方的游客前来观赏“石头上种树”的生态奇迹,如今每年接待游客80万人次。

“站在坑边往下看,既震撼于工业文明的磅礴力量,更惊叹于生态修复的神奇魔力。”江西大江网副总编辑张绪鸿望着脚下深达444米的“亚洲第一天坑”,忍不住举起手机记录这一地质奇观。

调研完黄石国家矿山公园,长沙星辰在线常务副总编辑郑文新深受触动:“以前觉得生态保护是纯投入,没想到这里做成了‘绿色产业’,这才是真正的‘点石成金’。”

“黄石人民在石头上种出花,这种转型非常成功,值得全国矿山复制。”深圳新闻网编委、深圳市自媒体协会秘书长邹曾婧说。

工业遗址与文化创意相结合,城市发展迎来新机遇

在大冶特钢公司汉冶萍广场上矗立着张之洞、盛宣怀的铜像,和一座巨大的青铜鼎。广场上,陈列着几段铁轨。上面三排铁轨上,“德国玻昏”和“1891”及英文标识清晰可见。这些铁轨全部来自德国玻鸿钢厂,这是汉冶萍公司1891年修建铁山至石灰窑铁路时用到的进口铁轨。最下方的一根铁轨有“汉阳铁厂造民国二年五月”等字样,这是汉冶萍公司自己生产的铁轨,产自1913年5月,是湖北省内发掘出的生产年代最早的铁轨。

1908年,盛宣怀成立了汉冶萍煤铁厂矿有限公司,它集勘探、冶炼、销售于一身,是中国历史上第一家用新式机械设备进行大规模生产的、规模最大的钢铁煤联合企业。

1915年10月,汉冶萍公司从美国订购两座固定式化铁炉,炉高27.44米,容积800立方,设计日产量450吨,号称“亚洲第一高炉”。两座高炉于1921年建成,至1938年,共产铁258486吨,代表了当时的世界先进技术。

据《汉冶萍公司志》记载,1915年前的一段时间内,该企业的钢产量几乎占中国钢铁产量的100%。1948年,汉冶萍公司停产。该公司先后经历了官办、官督商办、商办三个时期,堪称中国近代钢铁工业发展的缩影。

汉冶萍公司虽已消逝,但作为其继承者——大冶特钢公司,仍然沿着汉冶萍的足迹,不断开拓进取,为中国航空、航天、军工国防等现代化建设做出了突出的贡献。

诞生于黄石的华新水泥厂,是中国近代最早开办的水泥厂之一,创建于清光绪三十三年(1907年),被誉为“中国水泥工业的摇篮”,也曾被毛泽东主席赞为“远东第一”。凭借特有的历史地位与文化价值,2013年,华新水泥厂旧址被国务院公布为第七批全国重点文物保护单位;2016年,华新水泥厂旧址入选“首批中国20世纪建筑遗产”名录;2019年,华新水泥厂旧址被认定为第三批国家工业遗产。

华新水泥旧址通过保护开发变成了华新1907文化公园。通讯员何戈 摄

如今,华新水泥厂旧址通过保护和开发,变成了华新1907文化公园。公园内现存有3台湿法水泥窑、2台四嘴装包机等生产设施及生产线、运输线、厂房和管理用房等配套设施。其中1、2 号湿法回旋窑设备于1946 年从美国进口。3 号窑于1975 年扩建,1977 年正式投产,被命名为“华新窑”,并广泛应用在中国南方地区大中型水泥厂项目建设中。华新的管理技术随“华新型窑”传播各地,并出口国外,先后帮助朝鲜、柬埔寨、越南、阿尔巴尼亚、巴基斯坦等国建设水泥厂,成为中国水泥工业在20世纪的里程碑。

“将工业遗址与文化创意相结合,是一种巧妙的转型方式。保护了历史文化遗产,还为城市发展带来了新的机遇。” 黄冈市融媒体中心副主任朱鸿儒在调研中说道。

锚定打造武汉都市圈重要增长极使命,青铜故里插上腾飞翅膀

“鲜有像黄石一样的城市,拥有如此完整的矿冶工业文明体系,其工业遗产具有唯一性。这些宝贵的文化遗产,就是黄石文化自信的底气。”时任中国文物学会会长、故宫博物院第六任院长单霁翔在黄石考察时如是说。

千年炉火生生不息,锻造出黄石“包容、创新、唯实、自强”的城市精神。近年来,黄石锚定打造武汉都市圈重要增长极的使命任务,转型升级焕发新生。

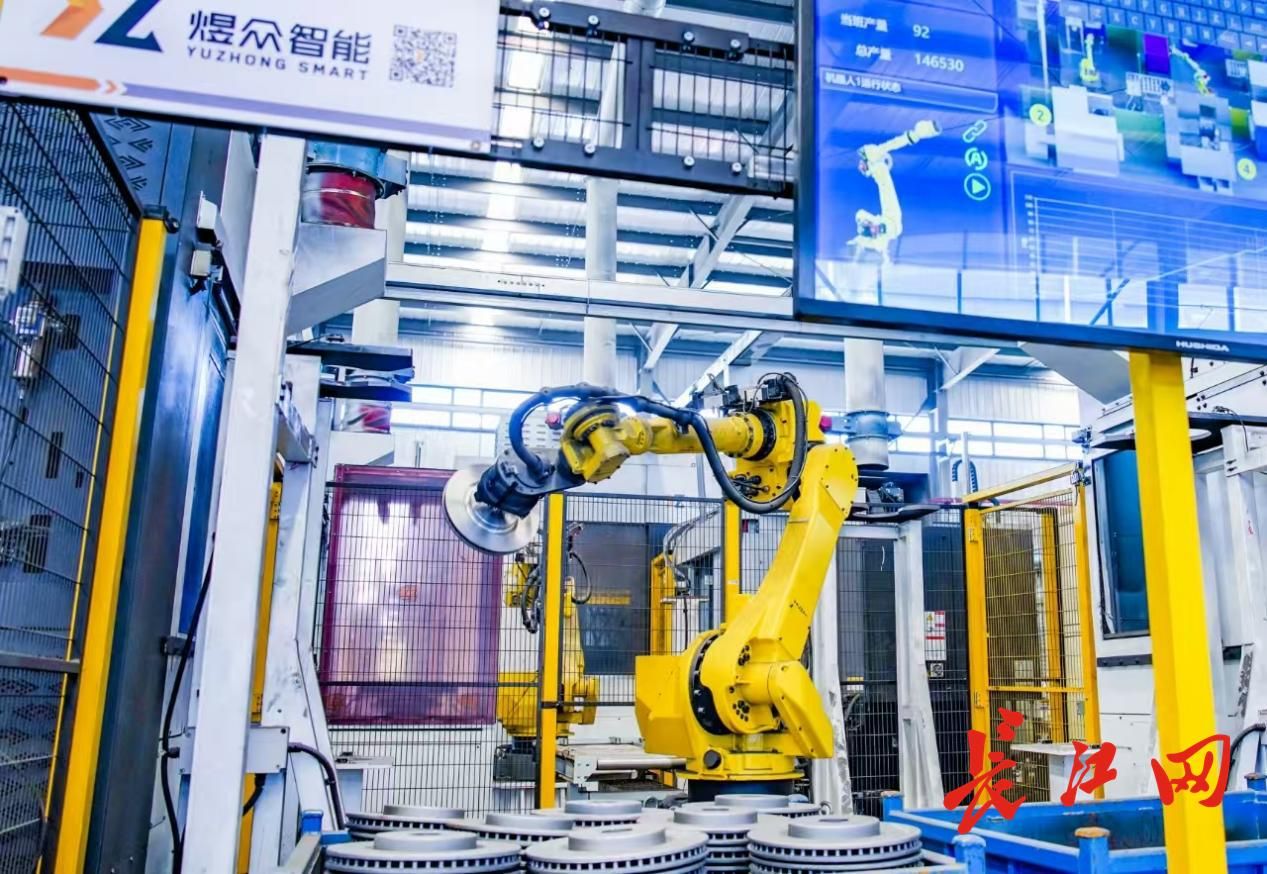

深耕汽车铸件领域多年,东贝铸造在市场中具备稳固地位。通讯员余书源 摄

从中国第一颗人造地球卫星,“长征”系列火箭,“神舟”飞天,“嫦娥”奔月,再到“天宫”“北斗”升空,大冶特钢均提供了关键部件用钢;“百年老店”华新水泥公司,将废弃物资源化、无害化和减量化,城市垃圾、工业废物等成为水泥窑的替代燃料原料,将环保打造成了王牌,把分公司开到了海外;以铜为媒,黄石电子信息产业“无中生有”,由“板”到“屏”再到“端”,规上企业超70家,已成为全国三大PCB产业聚集区之一。全球排名前10的显示品牌有6家用到黄石生产的电路板,全球每3部智能手机就有1部用到黄石产的电路板,每100台新下线汽车就有15台用到黄石产的电路板。

大冶有色、华新水泥、东贝机电、融通高科、三丰智能、劲牌公司、振华化学等代表性企业齐发力,“黄石制造”正向“黄石智造”跨越。

黄石是全国三大PCB产业聚集区之一。图为沪士电子。通讯员周巍 摄

2024年,黄石市地区生产总值2305.8亿元,增长7.1%,增速全省第一;规上工业增加值增长12.6%,增速全省第二;一般公共预算收入190亿元,全省第四,增长12.2%,增速全省第五;完成进出口总额606.6亿元,增长26%,总额和增速均居全省第二;黄石经济发展速度、效益、质量已连续四年全省领先。

今年上半年,黄石市GDP增长6.6%,高于全省平均水平0.4个百分点;一般公共预算收入120.7亿元、增长13.2%,总量和增速分别位居全省第5位、第4位;外贸进出口总额372.3亿元、居全省第2位。

昔日的沈家营煤码头关停改造换新颜,成了市民休闲公园。通讯员石勇 摄

“在中国城市发展的宏大叙事中,黄石的故事比较独特——这座拥有4000多年青铜冶炼史、100多年近代工业史的城市,正经历着从‘工业锈带’到‘生活秀带’的华丽转身。作为中国近代工业的摇篮之一,黄石曾以‘硬核工业’挺起共和国的脊梁;而今天,它又以‘半城山色半城湖’的生态禀赋和‘点石成金’的创新智慧,重塑着刚柔相济的城市气质与未来。从‘矿冶之城’到‘双碳’转型先锋,升级为‘绿色智造+文旅融合’的综合性城市,黄石的绿色转型对全国200多个资源型城市具有重要借鉴意义。它告诉我们:工业与山水可以共生,历史与未来能够对话,而一座城市的真正价值,在于它不断自我更新的勇气与智慧。”宁波日报报业集团副总编辑、中国宁波网总编辑张伟方说,“黄石75年的发展史,就是一部不断突破自我的奋斗史,我看到了‘点石成金’的永恒密码——那就是一代代黄石人不变的初心与创新的勇气。”

来源:长江网

编辑:毛紫叶

请输入验证码