在国际博物馆日到来之际,浠水县博物馆迎来了一批特殊的参观者。这座始建于1958年的县级博物馆,以其珍藏的4万余册古籍线装书闻名全国,是全国古籍保有量最多的县级博物馆,更在2010年成为唯一入选“全国古籍重点文物保护单位”的县级馆。

四万卷古籍的县级守护者

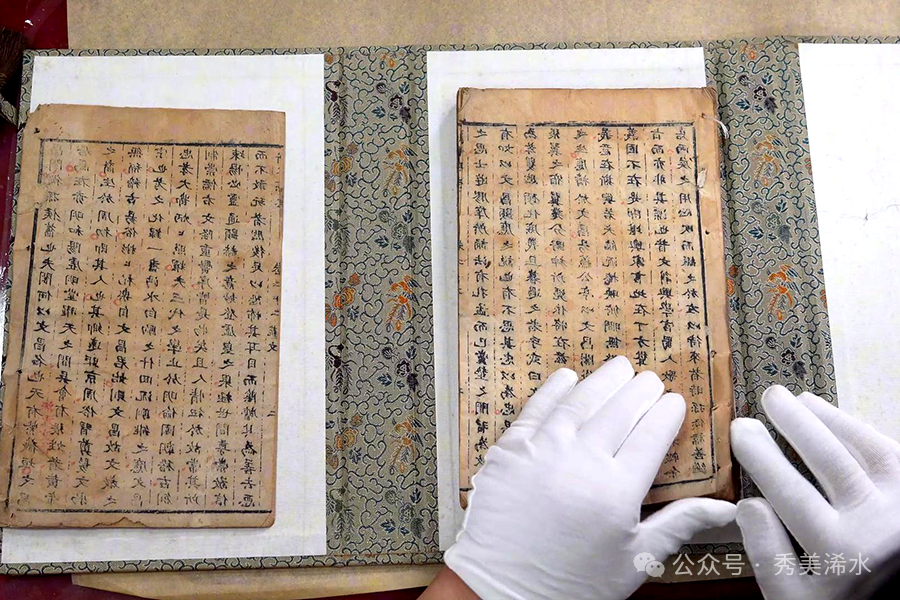

走进古籍修复室,浠水县博物馆古籍修复部主任、修复师叶映红正在专注地修补一本清代的《蕲水县志》。她介绍说,修复古籍就像给病人看病,每本都需要"对症下药"。从配纸、补洞到溜口,完成一本古籍的修复往往需要20多道工序,耗时数月之久。“像《蕲水县志》这样的,它就是断线了,中间有一些书页的开裂,我们就做一些基础维护性的修复。”

20道工序里的时光修复术

浠水县自古文风鼎盛,历史上曾出过110多位进士,享有"进士县"的美誉。博物馆收藏的古籍大多来自历代乡贤捐赠和工作人员的下乡征集。自2018年以来,博物馆已经分两批修复了220册珍贵古籍,今年又启动了第三批修复计划。

从修复室到校园的文明接力

在雕版印刷体验区,浠水县实验二小的学生们正在体验古老的印刷技艺。当宣纸从乾隆年间的《春秋义解》雕版上轻轻揭下时,墨香中浮现出的文字让同学们惊叹不已。县实验二小学生周语桐跟大家分享她的体验心得:“要涂的平均,不能少涂也不能多涂,然后盖上去,再用印刷的刷子给它揉搓,就像现在的复印机,是我们用手做出来的。”体验者潘国志也感受颇深:“通过亲手操作,更体会到了保护文物遗产的重要性。把古籍保护变成自觉的行动,来增强咱们的文化自信、自豪感。”

当一部部辗转于历史长河的珍贵古籍得以舒展容颜,离不开古籍保护的不断精进。现今当地政府出资三千万修建新馆,建成后将更好地展示这些珍贵古籍。让更多人了解古籍保护工作,共同守护中华文化的根脉。县博物馆办公室主任胡静希望,能通过更大力度的宣传,“把我们不为人知的一些日常工作片段展示给大家,也希望有更多的年轻人加入我们古籍保护的工作中来,推动文化遗产的保护工作。”

来源:秀美浠水

编辑:黄俊杰

请输入验证码