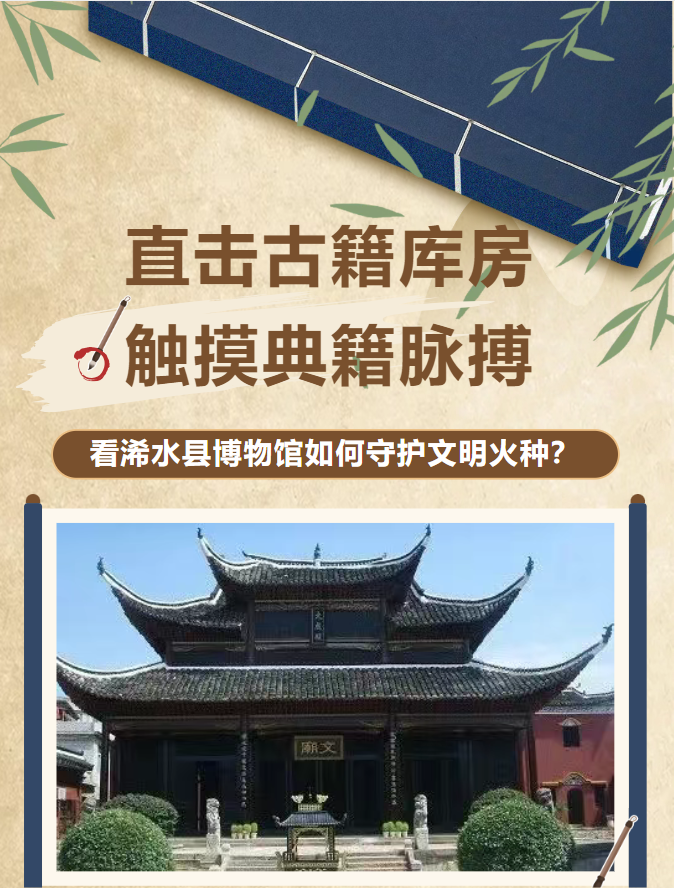

黄冈市浠水县清泉镇

有座国家三级博物馆

以22983件文物、7000余部古籍

成为“纸上文明宝库”

1951年开始建馆

1958年正式定名浠水县博物馆

2018年被确定为国家三级博物馆

全国古籍重点保护单位的

首家县级博物馆

5月18日是国际博物馆日

跟着记者一起走进全国“进士县”

看他们如何守护文明火种?

数字穿插 历史叠加

让古籍“活”下来

浠水历代崇文重教

出过110多个进士

是全国有名的“进士县”

1951年,当时的浠水县长白水田

将散落的书籍字画收集保护

奠定了博物馆的雏形

老馆长叶向荣任职期间

收集2000多册

包括《黄州府志》

《左传》线装版等

叶向荣回忆

“当年为护书,我立下规矩

想借书,先读通碑文!”

如今

县政府投入3000万元打造新馆

特设古籍展厅和中医药古籍展区

让沉睡的文献“重见天日”

70余年风雨

浠水县博物馆

馆藏古籍书7313部41126册

善本428部3096册

堪称“纸上的文明史诗”

博物馆现已收藏

300多种志书

当地敬惜字纸

文化保护意识在悄然形成

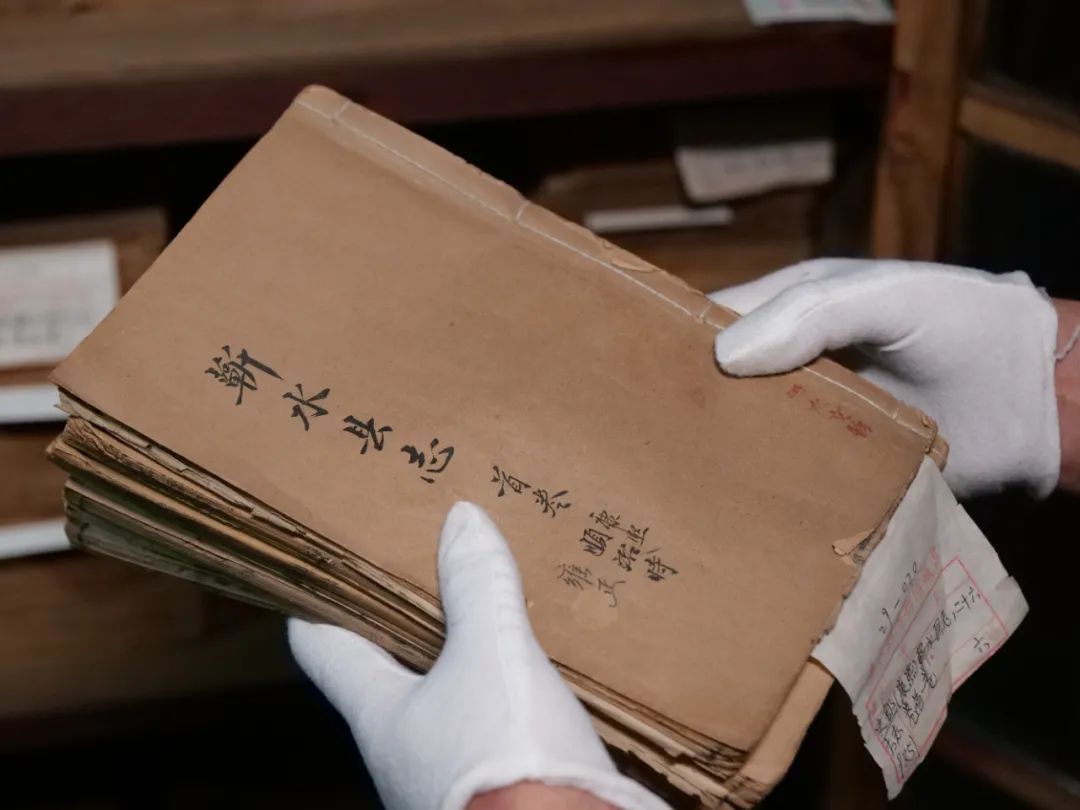

手捧一沓 奉为圭臬

让古籍“过”得好

“太珍贵!太珍贵!”

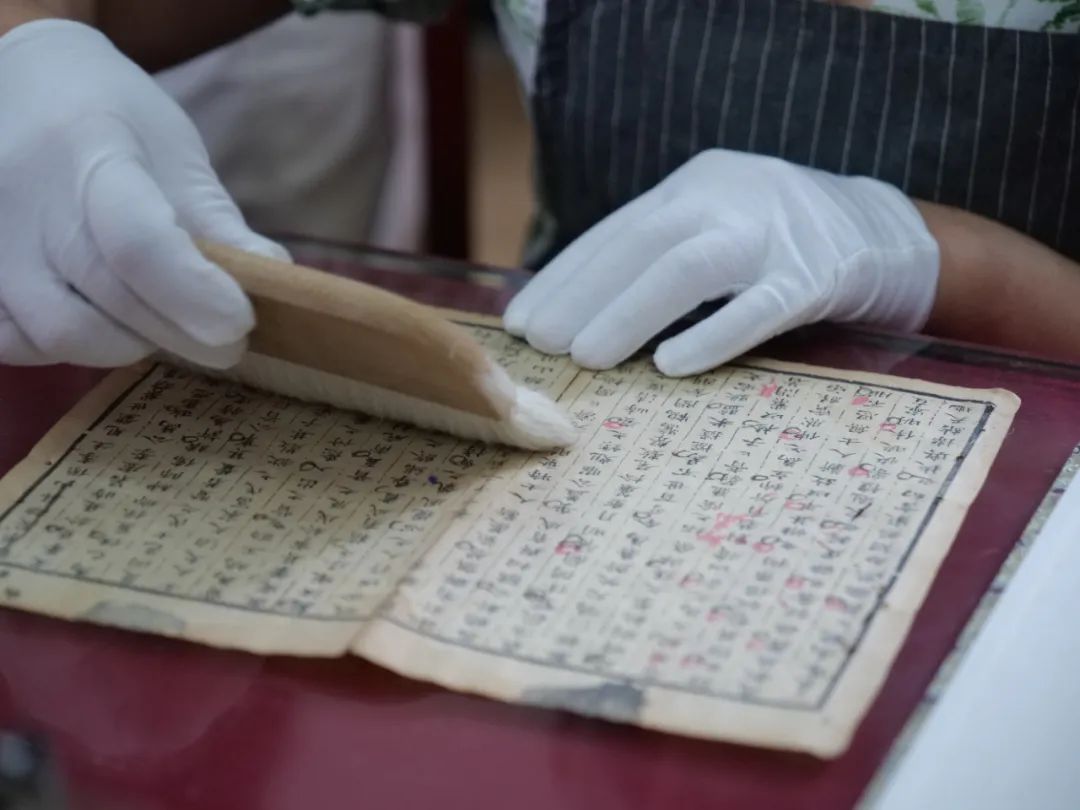

古籍修复部主任叶映红反复感叹

摆在眼前的古籍线装书

《蕲水县志》

用尺子小心把量

长23.4厘米、宽15厘米

厚1.1 厘米

整套书重657克

一分一毫都满载历史痕迹

翻开古籍线装书

展现在眼前的是历史

触动在心底的是保护

怎么保护?如何修复?

讲解员一字一句诉说着

在条件艰苦的年代

博物馆人用生命守护文明

每年6月

工作人员将古籍搬出晾晒

1981年县里拨款8000元

制作80只柜子用于古籍保存

至此才有了正式书库

结束古籍的飘摇

在博物馆重新修建期间

省里拨款10万元

建设了黄冈地区的

第一个文物库房

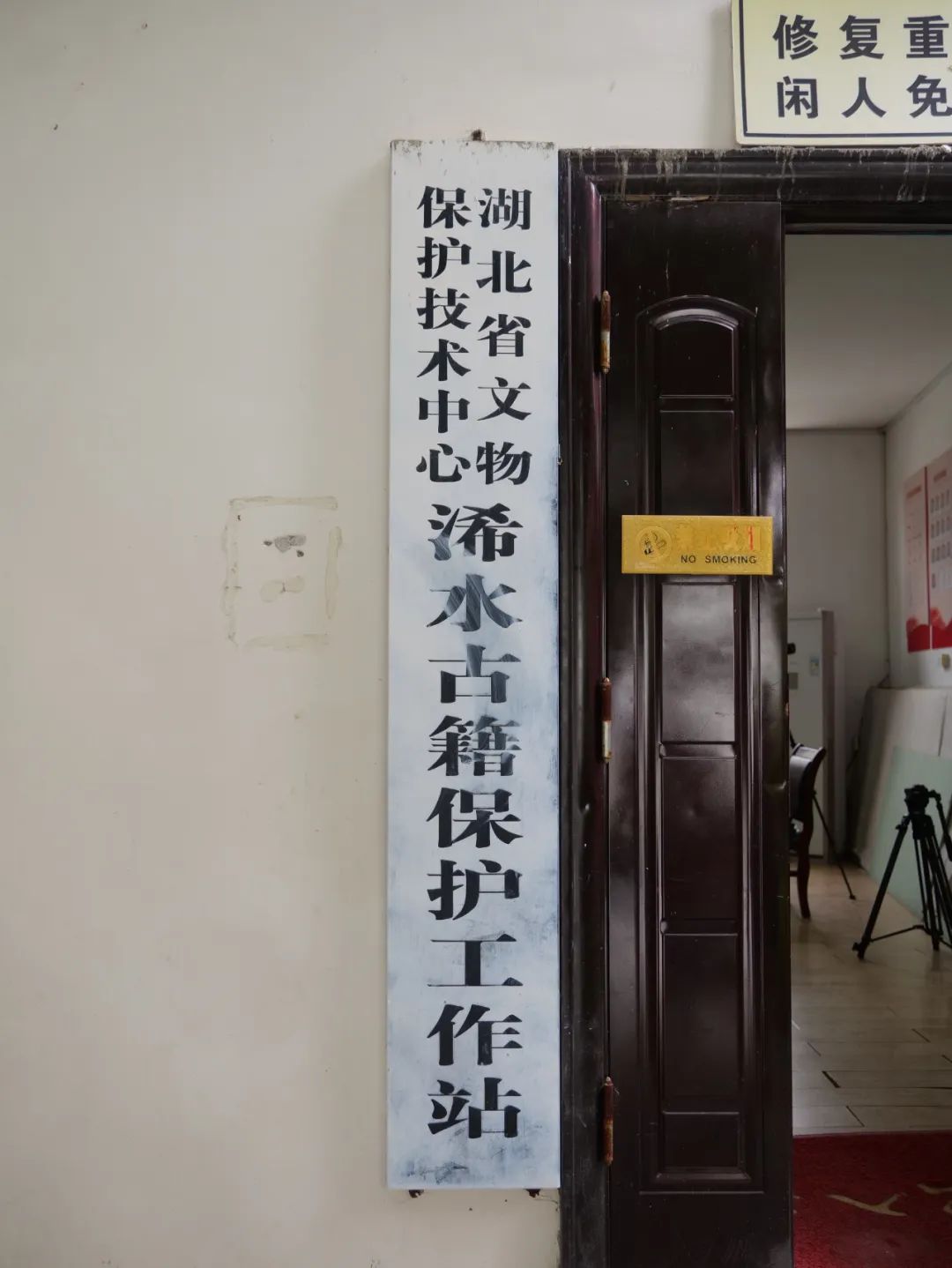

2017年

湖北省文物保护技术中心

设立浠水古籍保护工作站

博物馆在省级专家的指导下

已成功完成两期古籍修复

第一期从2018年至2020年

第二期从2022年至2024年

耗资200余万元修复220册古籍

但按现有速度

全部修复需300年

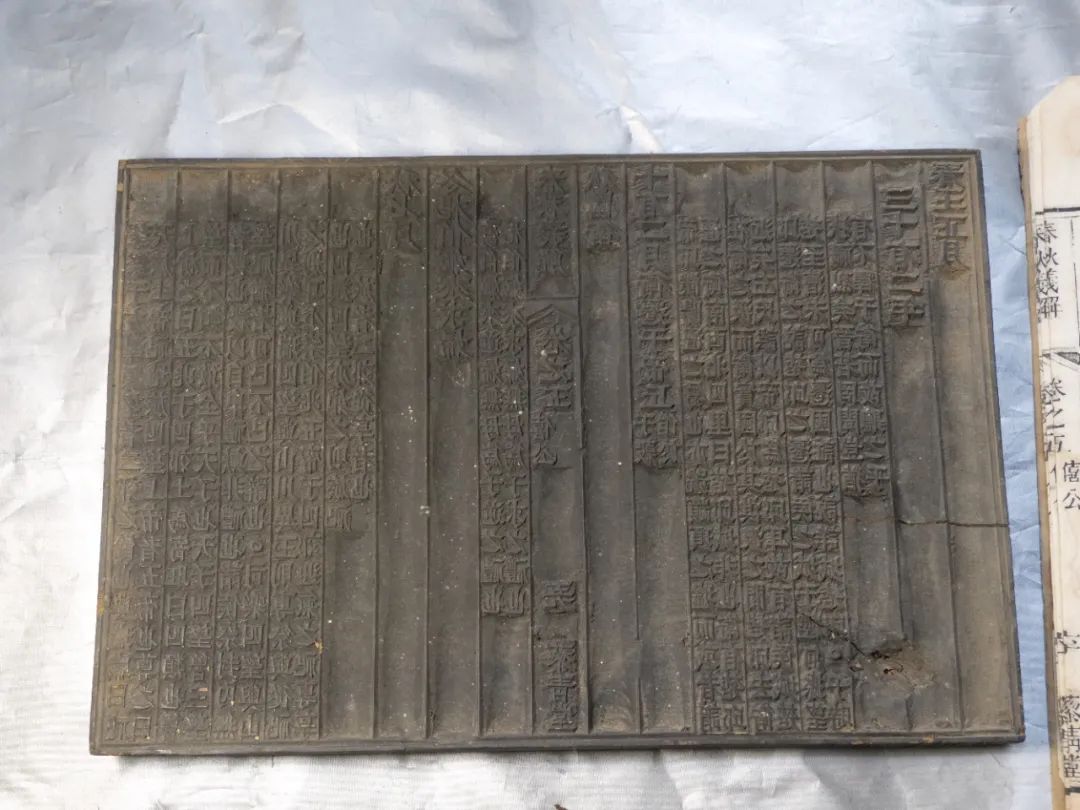

一页沉淀 几代雕琢

让古籍“火”起来

从博物馆大门到库房

短短几分钟

每一步却像踏进数十载

打开库房,扑面而来的

不是图书馆的清香

而是古朴书房的沉静

一本书的修复

通常需要初步检测、制定方案

清洗灰尘、页面修补

捶整书页、压平等

几十道工序

在古籍修复过程中

工作人员遭遇的最大难题是

碎片整理

“绞尽脑汁想办法!

挖空心思找方法!”

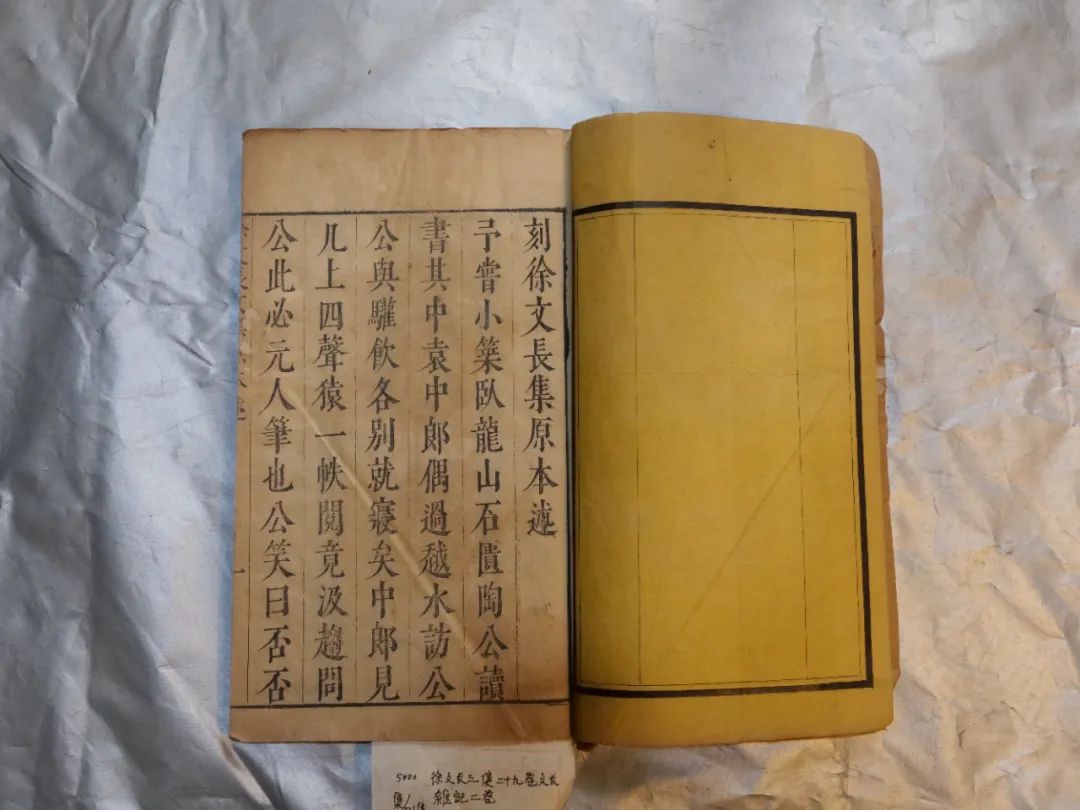

《徐文长三集》

馆内分量最重的一套书

复刻于明万历年间

是国家一级保护文物

有人问

这些古籍线装书从哪里来呢?

来自图书收集员的搜寻

来自人群你我他的珍惜

浠水县博物馆

用古籍线装书彰显了

全国古籍重点保护单位

肩负的使命和职责

同时也用丰富的典藏

吸引了众人的进驻、观摩和分享

这些古籍不是尘埃里的旧纸

而是浠水人敬惜字纸

崇文重教的精神图腾

我们期待更多人走进博物馆

让千年文脉滋养现代生活

来源 | 黄冈市融媒体中心(记者李奕漫) 图片:记者夏文

编辑 | 黄俊杰

请输入验证码