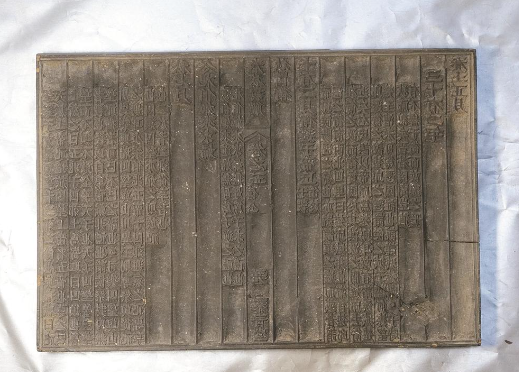

《春秋义解》雕版

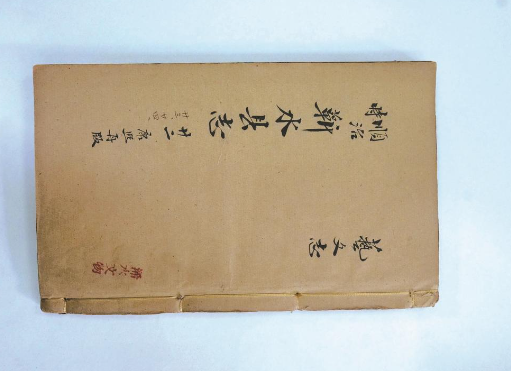

《徐文长三集》

《蕲水县志》

《春秋义解》成书

古籍“复活”记

穿过四道防盗门才到古籍库房,空气骤然变得清冷,樟木与宣纸混合的幽香静静浮动。5月18日,第49个世界博物馆日之际,浠水县博物馆古籍修复部主任叶映红戴上白手套,从书柜中捧出一个青布函套,函套上“春秋义解”四个字已有些斑驳。她拿取的动作极轻,仿佛在拆一封穿越二百多年的信笺。

当叶映红将古籍与雕版安放在展台上时,展厅里的空气似乎都凝固了。四百多年的时光在这一刻被悄然折叠——泛黄的纸页与黝黑的梨木板相对而立,宛如一对久别重逢的老友,在展台下静静诉说着往事。

“这是万历四十七年由徐渭门人商维濬所刻,馆藏一级文物。”叶映红的声音不自觉地放轻,像怕惊扰函套上烫金的“徐文长三集”五字。叶映红轻轻翻动书页,惊起一缕四百多年前的尘埃,在阳光下跳起细碎的金色舞蹈。

初夏的阳光透过雕花木窗,在浠水县博物馆的古籍修复室里投下斑驳的光影,这座静谧的文化殿堂迎来了一群特殊的“访客”——15名小学生化身“古籍修复师”,在泛黄的书页与墨香中,触摸跨越千年的文明脉搏。

“镊子要平行于纸面,像这样轻轻挑起纤维……”浠水县博物馆古籍修复部胡金枝俯身演示,围观的孩子们不约而同屏住呼吸。展台上,清代《蕲水县志》的残页正被一点点拼合——霉斑被软毛刷拂去,断裂处用特制浆糊黏上薄如蝉翼的宣纸。学生周语阳盯着修补的痕迹惊叹:“原来古籍‘治病’比外科手术还精细!”

“大家看这块诗词的雕版,它的每个字都是反向凸起的,就像印章一样。”叶映红举起一块泛着幽光的梨木板,学生们立刻发现了玄机——木板上的字是反刻的。当蘸满墨汁的棕刷在雕版上均匀游走,覆上宣纸轻轻按压,奇迹发生了:原本反向的文字在宣纸上呈现出工整的宋体,引得一阵惊呼。“这可比打印机酷多了!”男生王镇齐一边尝试拓印,一边兴奋地数着雕版上的笔画,“每一刀都是古人‘手写’的诚意。”

活动尾声,当学生们展示拓印作品时,学生家长代表周文秀说:“古籍不是玻璃柜里的古董,它们活在我们的每一次触摸和传承中。”的确,这场活动留下的不仅是墨香——有学生在反馈表上写道:“下次我要带妹妹来,告诉她我们的文化有多‘燃’。”

活动结束时,学生们依依不舍地离开,那些曾被虫蛀、脆化的纸页,正与年轻的生命力交织,书写新的故事。

古籍修复技术的起源和发展

古籍修复作为一门传统技艺,其产生和发展并不是偶然的,而是在当时的社会历史条件下,政治、经济、文化发展到一定阶段和水平的产物,是社会文明进步的产物。

古籍修复技术的起源可以追溯到西周的守藏室,到南北朝时已有一定发展。

随着历史的发展,古籍修复技术也不断进步。到了唐代,张彦远在《论装背裱轴》一文中说:“自晋代以前,装背不佳,宋时范哗始能装背。宋武帝时徐爰,明帝时虞颌、巢尚之、徐希秀、孙奉伯编次图书,装背为妙。梁武帝命朱冥、徐僧权、唐怀充、姚怀珍、沈炽文等又加装护……”从文中记述可以得知,从南宋时代起,古籍的装护已受到重视,而且开始出现许多古籍修复方面的能工巧匠。古籍修复技术的出现,是图书典籍保护技术上的一项重大突破和飞跃。

到明清时期,古籍修复技术已逐渐发展为善本古籍保护的一项独特的传统技艺,一直流传沿用至今,它是抢救、保护古代文献的一项极为重要并极具代表性的技术。

古籍修复技术发展到今天,出现了以绝技“大刀切书”而闻名遐迩的苏州人曹有福、以精湛的石刻和碑帖装裱技术名扬四海的无锡人黄怀觉,以及在裱画和装裱册页方面技高一筹的严希魁等一大批在古籍修复技术方面颇有造诣的专家。此外,张士达、肖振堂、潘美娣等人士也是这方面的高手。正是由于我国历代图书档案工作者的辛勤劳动和刻苦钻研,才使得历代珍贵的善本古籍得以流传至今。

来源:黄冈市融媒体中心 记者 沈红星 吴娅婷

编辑:徐宽

请输入验证码