我是东坡,东坡是我

我是黄州的东坡

由鞠红川、高天鹤主演的

音乐剧《大江东去》

5月1日-2日19:30黄冈首演

登陆黄梅戏大剧院

4月8日已正式对外开票!

看完《大江东去》的震撼演出

当然不能让假期就这么结束啦!

接下来——

让我们一起打卡他念念不忘的黄冈美食

元丰二年(1079年),苏轼因被卷入“乌台诗案”而被放逐黄州,这段岁月成为他生命史上颇为暗淡的一页,但也是在这片土地上,他经历了人生的重大转折。

在黄州,他面临着生活的艰辛,在朋友为他申请的位于城东的一块荒地辛勤耕作。此地被赋予“东坡”之名,苏轼也由此自称为“东坡居士”。

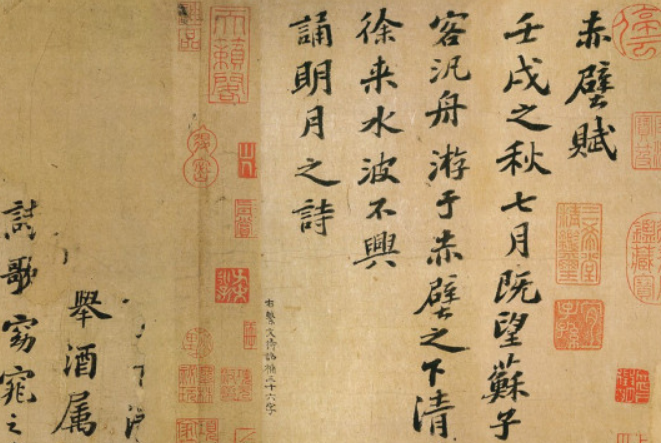

在黄州,苏轼的生活虽然简朴,却成就了他文学和艺术创作的巅峰——他漫步于赤壁之滨,挥毫泼墨,写出了“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”;他夜饮东坡,醉归临皋寓所,写下“小舟从此逝,江海寄余生”;他前往沙湖看田,归途遇雨,吟咏“谁怕?一蓑烟雨任平生”。

音乐剧《大江东去》以苏轼贬谪黄州四年的生命历程为核心,精心编排25首原创歌曲,融合现代音乐与中国传统音乐表达,展现苏轼从政治失意到精神超脱的“蝶变”过程,以及他在黄州创作的《赤壁赋》《念奴娇·赤壁怀古》等传世名作。

该剧还将通过舞美、灯光、服装等设计,呈现宋代美学的独特魅力,让观众在欣赏艺术的同时,感受传统文化的深厚底蕴,是一部将传统文化与现代艺术手段、现代审美理念紧密结合的精品力作。

宋神宗元丰三年,苏轼被贬黄州,谪居期间,他用一蓑烟雨烩成人间美味,给黄冈人民留下了宝贵的美食文化宝藏。

《初到黄州》诗云:“长江绕郭知鱼美”。《赤壁赋》中写:“侣鱼虾而友糜鹿”,《后赤壁赋》里记载:“携酒与鱼,复游于赤壁之下”。

可见,苏轼对鱼是为情有独钟。

城东的荒地种出萝卜白菜,他发明"东坡羹":不用鱼肉五味,只取野菜与米同煮。清汤寡水里,他品出"人间有味是清欢"。

某日赴安国寺与僧人对弈至深夜,小沙弥将冷面用麻油煎烤,竟意外酥脆。苏轼大笑着将这道焦面饼命名为“金龙玉盘”,后世称为"东坡饼"。

最传奇的当属"东坡肉"——当黄州猪肉"价贱如泥土"时,他研发出慢火少水的炖肉法,在《猪肉颂》里写下最动人的食谱:"净洗铛,少著水,柴头罨烟焰不起。待他自熟莫催他,火候足时他自美。"瓦罐里的猪肉,分明炖煮着中国文人的生存智慧:把清贫日子熬出香气。

被贬黄州的四年,是苏东坡人生的低谷,却也是他精神升华的起点。面对贬谪的困顿,这位大文豪没有沉溺于悲苦,反而在锅碗瓢盆间找到了超脱之道,用美食疗愈心灵,写就了中国文人最豁达的生活哲学。

苏东坡把做饭当作修炼心性的道场。他总结出“待他自熟莫催他,火候足时他自美”的炖肉秘诀,看似说火候,实则暗含人生智慧——面对逆境要沉得住气。煮野菜羹时坚持不放调料,只为尝出“自然之甘”,这恰如他对生命的理解:褪去浮华才能见本真。

900多年过去,黄冈的东坡肉、东坡羹依然飘香。它们不仅是地方美食,更承载着一个文人用烟火气战胜命运的故事。苏东坡告诉我们:生活的艺术不在于吃什么,而在于怎么吃——用什么样的心境,把何种滋味,酿成照亮人生的光。

这个五一

相约大美黄冈!

观赏《大江东去》

品味东坡同款美食

共赴一场穿越千年的文化盛宴!

来 源:黄冈市融媒体中心

编 辑:张高晖

编 审:陈 兰

请输入验证码