9月12日至14日,2025中国文化旅游产业博览会在武汉国际博览中心举行。10万平方米展馆、11大主题展区、一站式游中国,博览会上琳琅满目、人流如织。

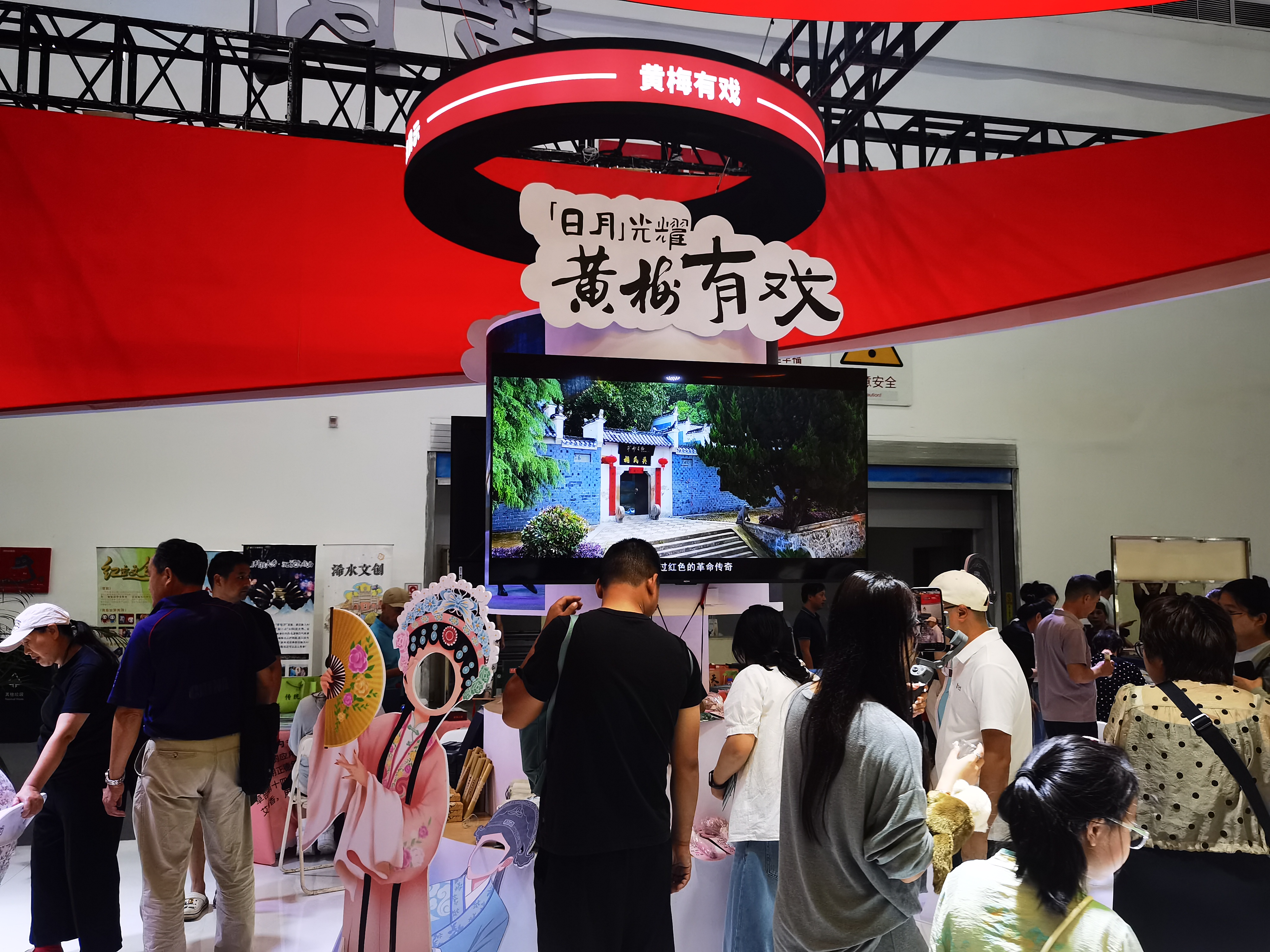

黄冈展区惊艳亮相,成为全场亮点。黄冈馆内,活字印刷、红安大布纺织、蕲春艾灸等非遗体验项目,让观众沉浸式感受文化魅力;黄梅戏经典选段展演,引来游客拍照留念;苏东坡、李时珍等名人NPC互动问答,现场笑声掌声不断。

在博览会的聚光灯下,我市正以“大美黄冈,此心安处”的姿态,向世界发出邀约。

从“教科书里的铅字”到“红色记忆活起来”——

红色文旅由精神符号转化为沉浸式体验

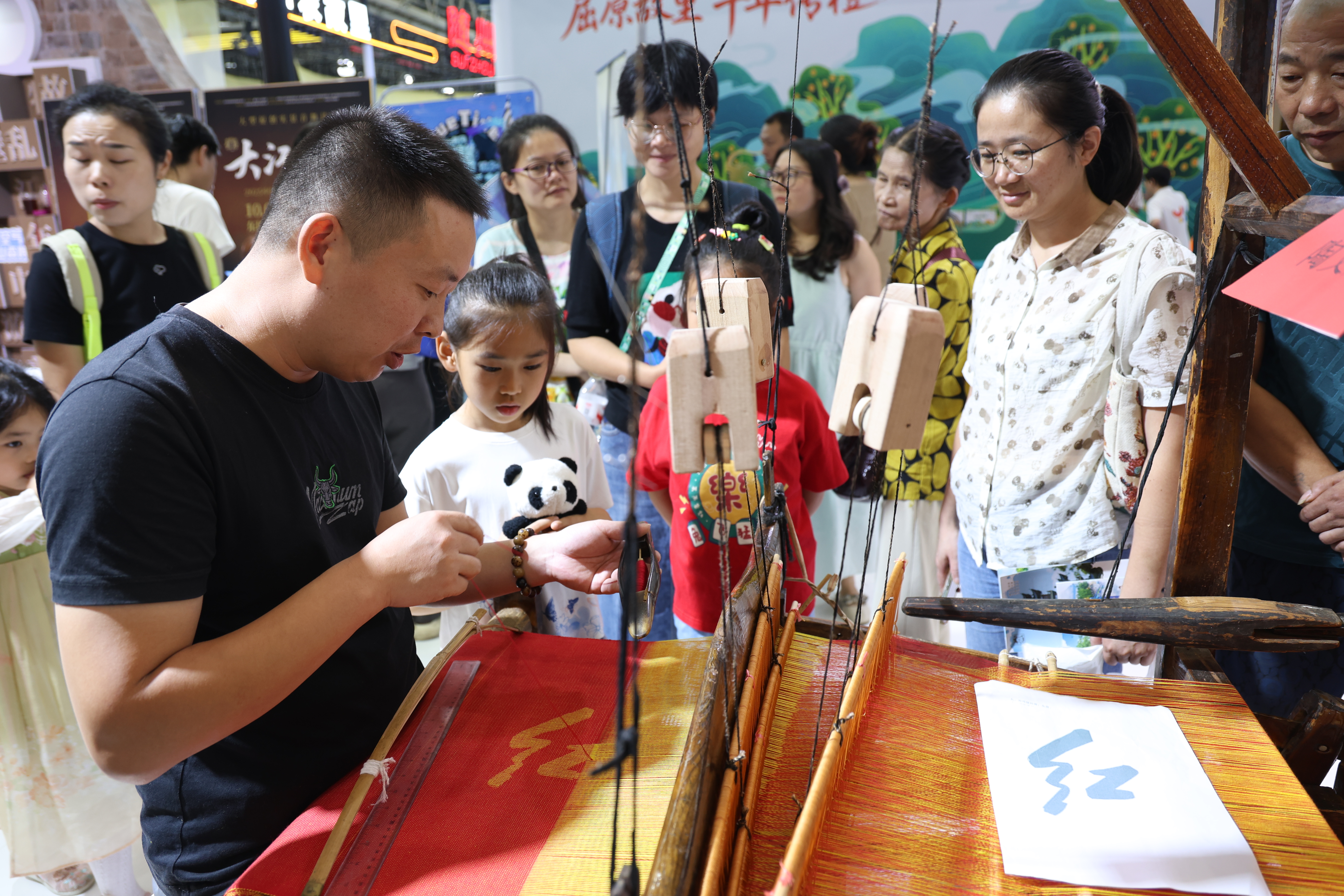

在黄冈馆,一面由红安大布编织的五星红旗在织机上成型。90后市级传承人陶文成指尖翻飞,经纬交织的不仅是千年技艺,更是大别山“28年红旗不倒”的精神图腾。

现场观众纷纷上前体验,忍不住感叹“这才是真非遗!”

这一幕场景,正是黄冈红色文旅破局的缩影——当“大别山精神”从教科书里的铅字化作可触摸、可参与的活态文化,革命老区正以创新之举重构红色文旅格局。

黄冈馆的设计堪称“由静转动”的典范。长胜街复刻建筑、农民武装雕塑与“28年红旗不倒”主题装置构成时空蒙太奇,游客踏入展馆,便被拉入黄麻起义的历史现场。在红安展区,烽火连天的场景与红军欢庆胜利的群像形成强烈的视觉冲击,配合红安楚剧团现场演绎的《女将送饭》,让观众在沉浸式体验中触摸历史温度。

数字技术让红色记忆“活”起来。麻城龟峰山星空剧场的电子舞曲版《十送红军》,将传统红歌与体感游戏结合,使18-25岁游客占比从12%跃升至35%。

非遗技艺“焕新”重生。黄州蓝靛染色体验区,游客亲手浸染的方巾上,“赤胆忠心”的字样随靛蓝晕染自然成型;蕲春艾灸疗法的袅袅青烟中,游客在穴位按压间感受“医圣”李时珍的济世精神。

文创产品推陈出新。红安县旅投公司推出的“铜锣小子”“铜锣丫头”IP,衍生出盲盒、T恤等50余种产品,带动20余家企业参与创作;英山县将毕昇活字印刷术转化为“活字印章”“古法造纸”体验项目,与深圳文博会合作推出的“爱丁堡活字印章”成为国际文化交流礼品,文创产品年销售额突破5000万元。

“红色搭台、经济唱戏”如火如荼。在博览会签约环节,遗爱湖公园夜游和浠熹里杂技文化创新街区两个项目签约,见证了从“流量”到“留量”的转化。这种转化在避暑经济中尤为显著:长征国家文化公园英山园区将红色教育与生态保护结合,疗休养团队在采茶间隙聆听红二十五军故事,带动周边民宿增收70%,“红军茶”礼盒年销售500万元。

数据是最有力的佐证:2024年,黄冈红色文旅带动全市接待游客超6000万人次,综合收入突破500亿元;2025年上半年,红安县研学团队接待量超500批次,“铁血红安行”品牌拉动餐饮住宿消费增长35%。

从“画贴在墙上”到“走进人群”——

文旅融合提升全产业链生态

在武商梦时代分会场,浠水杂技《太空漫步》的惊险与黄梅戏《女驸马》的婉转交替上演,当非遗、戏曲、美食、康养等元素在同一个时空共振,文旅产业的乘数效应被无限放大。

从博物馆到生活现场,非遗活化交相辉映成“立体矩阵”。黄州农民画、团风农民画、黄梅挑花等非遗项目在博览会上的集中亮相,标志着黄冈非遗保护从“静态存档”转向“动态传承”。

黄州区文化馆的非遗体验区,糖画艺人现场拉制的“东坡笠屐”造型引得孩童雀跃,木雕匠人雕琢的《赤壁赋》竹简让文人墨客驻足;团风县的《长江边的婚礼》文化小剧,将渡江战役故事与民俗婚俗结合,演出结束后游客亲手制作的渡江船模,成为流动的文化名片。

活化之举不仅停留于展示,更延伸至产业端。武穴市的吕氏香业将古法制香与蕲艾养生结合,推出的“禅意香道”体验项目,使艾香年产值突破千万元;黄梅县的“黄梅禅风”“黄梅戏韵”系列文创,将禅宗文化与戏曲艺术转化为冰箱贴、笔记本等日常用品,年销售额超800万元。

交通网络“串珠成链”,让多彩旅游路“一路串景”,催生链式反应。全长750公里的多彩旅游路,是黄冈文旅融合的“黄金动脉”。这条投资13.89亿元的公路,串联起38处红色遗址与英山茶园、罗田天堂寨等绿色景区,形成“车行画中、人在景中”的沉浸式体验。

一路兴百业。多彩旅游路英山段的牛背脊骨山驿站,将红军激战弹痕展示与全息影像《陶家河战役》结合,使周边农家乐户均年收入突破10万元;罗田县九资河镇依托多彩旅游路打造“京剧文化街区”,商户年营业额平均增长30%。

数据显示,2024年多彩旅游路带动的游客数量及旅游收入占全市总量的70%以上,沿线877家民宿、531家美食店借此打通“最后一公里”。

黄梅县东山问梅村创新“戏中游”模式,演员化身“女驸马”游走青石板街,与游客即兴对唱,景区单日游客量突破万人次,游客停留时间从2小时延长至4.5小时。

夜间经济的破局,使黄冈旅游从“门票经济”转向“体验经济”。2024年,全市文化小剧商演3000余场,实现营收7800万元;“东坡庙会三宝”带动文旅消费超18亿元,成为撬动夜间经济的核心杠杆。

从“单点突破”到“借船出海”——

黄冈文旅由“国内知名”迈向“国际可见”

在武汉国际博览中心A6中央大舞台,“甬黄携手·诗画同行”对口合作专场签约,标志着黄冈文旅正式跻身长三角文旅圈。这种“借船出海”的战略,助力革命老区突破地理局限,在更广阔的市场中重构竞争力。

跨区域联盟的构建,奏响了从单向帮扶到双向赋能的“协奏曲”。

宁波与黄冈自2022年建立对口合作关系以来,两地文旅从“初识”走向“深耕”。宁波与黄冈签署的“万人互游”计划,不仅开通旅游包机、互派干部挂职,更建立红色文旅发展跨区域合作联盟,共同发布“英雄大别山”精品线路,实现了资源互通、市场共拓、品牌共塑。

协作的溢出效应开始显现:团风县牛车河文旅展示中心在宁波帮扶下建成后,撬动社会资本开发月亮湾露营基地等项目,带动周边新增就业岗位283个,该片区接待游客量占全县近四成。

“环大别山生态文化旅游带”的破题,开创“抱团取暖”协作模式,正在改写鄂豫皖文旅竞争格局。黄冈与信阳、六安等6市签订协同发展协议,将分散的红色遗址、绿色景区整合为跨省旅游产品,使“千里跃进,将军故乡”品牌影响力辐射全国。

针对长三角市场,黄冈推出“浙鄂好玩”揽客政策礼包,对组织专列、研学团队的旅行社给予最高50万元奖励;面向武汉都市圈,打造“周末去团风”“黄州夜游”等短途旅游产品,通过“i黄冈”平台实现“线上预订+线下体验”闭环。

分层施策的效果立竿见影。2025年上半年,宁波赴黄游客同比增长110%;黄州遗爱湖公园夜游项目上线首月,武汉游客占比超60%。

近年来,我市紧紧围绕“依托都市圈,辐射大别山”战略,将都市圈的消费势能向大别山引流,黄冈正从地理边缘走向区域协作的中心舞台。

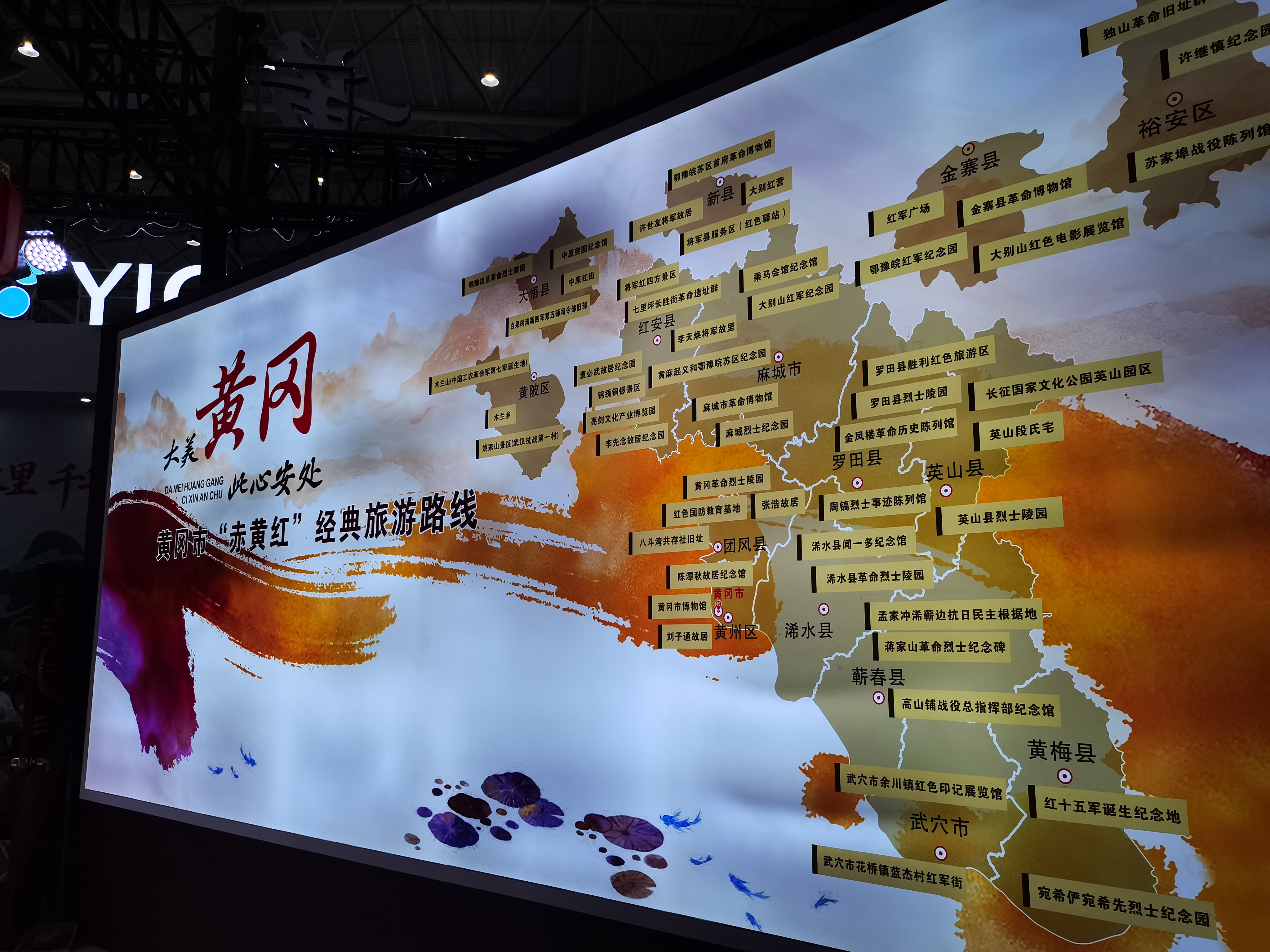

围绕“赤黄红”“文武赤壁”“春季赏花”“夏季避暑”等核心资源,黄冈文旅推介团的身影近年活跃于长沙、郑州、上海、北京、杭州等地。在湖北文旅京津冀、长三角推介会及上海、北京国际文旅博览会上,“红安七里坪革命之旅”研学线路屡获重点推荐,黄冈红色文化成为湖北省着力打造的超级IP中不可或缺的亮色。

国际市场的开拓也可圈可点。在ITB上海国际旅游交易博览会上,黄冈推出的“赤黄红”国际旅游线路,将黄鹤楼、黄冈红色遗址与黄石工业文明串联,吸引90后游客占比达45%,小红书相关笔记超10万条。这种“文化出海”的尝试,使黄冈文旅从“国内知名”迈向“国际可见”。

市文化和旅游局党组书记、局长胡晓燕表示,此次博览会展示了黄冈文旅融合发展的新成果,拓宽了与长三角、武汉都市圈等地区的合作渠道,为黄冈文旅产业高质量发展注入了新动能。未来,黄冈将继续深挖“红绿古”三色资源,推动文旅深度融合,打造全域旅游新格局。

来源:黄冈市融媒体中心记者 邹德祥

编辑:李钱夏子

请输入验证码