吉米·卡特微笑着出现在机舱门口。

迎面,雅鲁藏布江中游的阔谷群山左右相拥;目力所及,连绵不绝的喜马拉雅山脉,还有身后清澈的蓝天。他深深地吸了一口凛冽的高原空气,偕夫人健步走下舷梯。

“西藏,我们来了!”

卡特在西藏贡嘎机场借藏式礼仪向空中轻弹青稞酒回敬主人。

他和夫人罗莎琳及一行所乘波音包机,当日清晨别过秀丽的四川盆地,而后扶摇直上,凌空万米,在独一无二的成都—拉萨空中走廊上,浏览了地球上最密集的高山雪原,越过念青唐古拉山脉,飞机逐渐下降,而后几乎贴着雅鲁藏布江江面低飞。褐色的山峦,白色的村庄,蜿蜒的河流,一一扫过,直抵西藏山南贡嘎机场。1987年6月26日近午,美国第39任总统吉米·卡特一行平稳降落在世界屋脊。

这是吉米·卡特圆梦的时刻。从机场到拉萨城区百多公里环山路,溯江而上,至曲水大桥北向,沿雅鲁藏布江支流拉萨河顺行,一路可见雄浑的岩壁,错落的村舍,齐整的青稞麦田,精巧的寺庙,壮观的跨江大桥,瑰丽的摩崖石刻……吉米·卡特一行目不暇接。

“太美了!”当天下午,他在与西藏自治区人民政府主席多吉才让交谈时,对高原景色发出由衷赞美。他对多吉才让说,西藏是他向往已久的地方,从机场到拉萨,一路都非常美丽,沿途农业发展的高质量令他惊奇……

白驹过隙。一晃37年过去了!当百岁卡特的新闻不断在网络刷屏的时候,我会在瞬间想起老先生当年在西藏拉萨参访的场景,那是1987年我赴任人民日报社驻西藏记者站时经历的故事。

吉米·卡特于1977年宣誓就任美国总统,1981年卸任,是美国历史上唯一一位卸任后获得诺贝尔和平奖的总统,也是第一位访问西藏的美国前总统。1977年9月,美国第41任总统乔治·布什先生也曾来访,但当时他的职务是美国驻华联络处主任,彼时中美尚未建交。

1978年12月15日,美东时间的晚上9点,卡特在全美电视网上露面,向世界公开宣布,从1979年元旦开始,美国政府决定断绝与台湾的官方交往,建立与中华人民共和国的正式外交关系。这突显了他个人的勇气与担当,也不啻为一声惊雷,一举改变了整个世界。

我在1983年调入人民日报社之前,曾经在西藏日报社担任编辑和记者,这样的经历使我成为记者站重建后的首名驻藏记者。重返高原两个月后的一天,当获悉卡特先生即将来访的消息时,我喜出望外,“这是千载难逢的重要新闻,决不能错过!”

根据已知安排,卡特先生在拉萨仅停留两天,6月28日一早返京。我心里盘算了一下,第一天日程有一半时间在路上,下午三点开始,有两场外事会见和一顿晚宴,基本就没记者什么事了;第二天安排了六个参观点,如此高密度的活动,采访只能见缝插针。

6月26日一早,我搭乘自治区外宣办的车去机场接机,目睹了卡特先生一行走下舷梯的一刻。随行人员中,我惊喜地发现了一个熟人——曾经在西藏外事办公室工作过的梅江中,他和外交部同事王春贵一起受部里委派,在20世纪70年代末到80年代初来拉萨援藏,我们曾多次在朋友圈里聚会。这对于准备迎击“千难万险”的外事采访“小白”来说,可谓柳暗花明。

那个时候,机场到拉萨还是绕行曲水县的老路,最好的日本越野车也需要开两个多小时。我们的车子一路紧追,无奈他们的车队有警车开道,待我们赶到拉萨饭店的时候,客人们已经在餐厅用膳了。这正好给了我一个守株待兔的机会。

在餐厅门口,我堵到了梅江中。“小梅,你好!”他一愣,随即认出了我。我告知来意。他爽快地答应帮忙,转身就去跟本次外事活动领队、美大司的刘华秋司长沟通。

“你准备提什么问题?”刘司长快人快语。我匆忙交代了事先准备好的中美涉藏方面的几个热点问题,刘司长当即回复:“你的问题太大了!要小一点,具体一点。”

当天下午是西藏自治区人民政府主席多吉才让与卡特先生会见,而后是多吉才让安排的宴请,晚宴后是卡特先生与十世班禅大师会晤。

我被允许旁听多吉才让主席与卡特先生的会见,前面是双方客套的寒暄,卡特先生对于一路所见由衷赞美与慨叹。听完多吉才让主席对西藏发展现状的介绍,卡特开始询问他最感兴趣的西藏人权与宗教信仰、西藏文化保护等问题。

晚些时候,卡特先生在十世班禅额尔德尼·确吉坚赞的住处与这位藏传佛教领袖会面。此时的十世班禅还担任着全国人大常委会副委员长、中国佛教协会名誉会长。我没能旁听这次会见,后来看过有关记录,大抵仍然是卡特先生关注的几个问题。班禅还特别强调了一句,过去您在职时,为发展中美人民之间的关系做出了努力,这点我们是不会忘记的。对您的到来我们表示欢迎,也希望其他的外国人到西藏来,了解西藏的真实情况。

班禅对于美国众议院通过的所谓中国人权问题修正案和中国在西藏侵犯人权修正案表达了不满。他说,这不符合西藏实际情况,伤害了中国人民包括藏族人民的感情。他真诚地对卡特先生说,希望您推荐更多的美国朋友来西藏访问,使他们对西藏的情况有全面正确的了解。

27日上午,安排了藏医院、八廓街、大昭寺和西藏大学四个参观访问点。

西藏自治区藏医院位于拉萨市中心,前身为始建于1916年的“门孜康”,而藏医药的历史可以追溯到公元前3世纪。到了公元8世纪,藏医世家子弟宇妥·云丹贡布历经几十年临床经验,并集前人之大成,又翻译汉文医学著作,最终编撰出著名的藏医药经典名著《四部医典》。后人为纪念他的功绩,将“门孜康”门前的道路命名为“宇妥路”。卡特和夫人重点看了藏医的典籍与历史文物陈设,卡特先生看得非常仔细。因为时间紧迫,没有去参观住院部、门诊部。如今,卡特先生去过的藏医院旧址上,已经盖起了一座三层楼的藏医研究院,而承担着门诊重任的藏医院,已经是拉萨娘热南路上一座醒目的现代化建筑,宇妥·云丹贡布的雕像就矗立在医院主楼的前方。

参观藏医院。

离开藏医院,一行人来到相隔不远的大昭寺广场。这里是拉萨最著名的打卡地,每天都有数不清的信众长途跋涉来此朝拜,虔诚的信徒匍匐在大昭寺前,一遍又一遍地磕着等身长头,以实现自己心中的夙愿。

穿过大昭寺广场,一行人走左路进入八廓街,这是环绕大昭寺的转经道,也是一条熙熙攘攘的商业街,众人依规顺时针绕行。

八廓街的名气大,还因为沿途有许多百年甚至千年前修建的古迹。这里有数百年历史的拉萨衙门“朗孜厦”,清朝驻藏大臣府,公元7世纪的法王宫曲结颇章,松曲热讲经台,外来和尚来大昭寺礼佛的僧舍木鹿宁巴,还有当代网红打卡地玛吉阿米茶餐厅等,不一而足。卡特先生径直走在前面一路观赏,而夫人每每会流连于满目琳琅的商品。在八廓街开设的既有当地藏族和回族老商铺,也有尼泊尔外商以兜售舶来品著称的老店,还有交通便利后,从藏北和康区来此朝佛顺便经商的农牧民。夫人罗莎琳在北街入口处被一辆流动的货车吸引住了。摊主是一位康巴人打扮的汉子,他主动拿出几个形制粗犷的手镯向夫人推销,夫人径直走过去,直截了当地跟他问价,且毫不含糊地要价,全然没有一丝矜持,令我好生佩服。经过一番讨价还价,她最终满意地将那枚手镯收入囊中。如此走走停停,从北到东,再向南转西,终于来到大昭寺。

参观八廓街。罗莎琳被琳琅满目的藏族饰品吸引住了。

大昭寺是国务院1961年颁布的第一批全国重点文物保护单位,它所承载的历史文化信息是非同寻常的,是目前西藏存留的吐蕃时期最早的土木结构建筑,当初藏王松赞干布统筹建设,文成公主提供了设计思路,随公主从大唐来的汉族工匠与本土藏族工匠共同完成,融合了藏、汉、尼泊尔的建筑风格。

那天的讲解员是大昭寺年轻僧人尼玛次仁,他是拉萨远郊林周县人,1985年正式剃度出家,苦修多年,精通藏汉英三种语言,也是一位博学的年轻僧人。尼玛次仁介绍得详细,卡特先生听得入神。一楼看罢还有二楼……我心里暗暗着急,如此细看一上午都不够用,接下来还有布达拉宫、罗布林卡、西藏大学等参观项目,能否留出采访时间实在令人揪心。眼看大昭寺参观接近尾声,我凑到刘华秋司长跟前,说“我能不能上你们的车,就给卡特先生提一两个问题”。“一会儿看情况”,刘司长的回答饱含热情,我心里有了底。之所以火烧火燎,无非就是想及时将卡特先生在拉萨的活动和他所看到的东西传达给世界。

卡特先生乘坐的考斯特中巴上,除了他们夫妇和女管家、卡特的两名保镖以外,还有外交部领队刘华秋司长和翻译梅江中、岚兰,随行的其他外宾与美大司肖处长及中方警卫人员乘另一部车子。从北京乘包机来的人员无论中外宾客,每人胸前都佩戴一枚龙图案的徽章,我没有这个标识,但我、新华社西藏分社记者以及西藏外办的随行人员都配发了临时胸卡,至少可以抵近采访。

走出大昭寺,客人们陆续上车,我跟在后面。“No!No!”美国警卫一左一右把在门口,两只肌肉发达的臂膀拦住了我。我推了一下,没推动,又推了一下,有些松动,负责殿后的刘司长眼疾手快,在后面推了我一把。两位大汉居然放行了,多少表现出一些绅士风度。我心里当然清楚,这是因为刘司长的帮忙和卡特夫妇的大度默许。

车厢里已经坐满了。这部中巴旅行车有12个座位。卡特先生坐双座第一排,夫人和女管家、翻译岚兰坐最后一排,两名美国保镖在右侧前后单人座位,外交部刘华秋司长坐卡特后面,梅江中因为随时准备翻译接话而坐在卡特前面的单人座。我挨着刘司长坐下来,随时等待时机。

从大昭寺开车去西藏大学(老河坝林校区)直线距离2.7公里,那个时代的道路交通状况不是很好,要从熙熙攘攘的八廓街绕行青年路再到林廓路上,如今这条路叫江苏路,是由对口援藏的江苏省出资拓宽改造。

这个当儿,梅江中向卡特先生介绍了我,并询问他是否同意接受我的采访。卡特先生欣然允诺,转头把目光投向了我。我赶紧挤到前面,坐在梅江中旁边的发动机保护罩上。

“卡特先生,您刚刚看了大昭寺主殿和各个佛堂,我想知道您的感想?”我只能借坡下驴,问题尽量清晰具体,得到的信息越丰富越好。

卡特先生沉思片刻,以缓慢平和的语调说:“我要把这里看到的东西与其他地区进行比较,而后看看民族文化的成分到底有多少?今天看下来,我对中国政府注意保护民族文化的方针比较满意。”

我又问他,刚刚在寺庙里看到礼佛的喇嘛和朝佛的信众有什么感受。

他回答说:“我感到有兴趣的是,这里的人们能以他自己的方式从事宗教活动。”

很多年后,回想起这一幕,我还是免不了心跳加快。试想,哪一位“大人物”会允许外人突然闯到他的身边呢?若没有卡特先生的平和,没有刘华秋司长的包容,我的所谓勇敢不是一出莽撞的滑稽戏吗?考斯特车门口的两只臂膀就不是“No!No!”的事儿了。

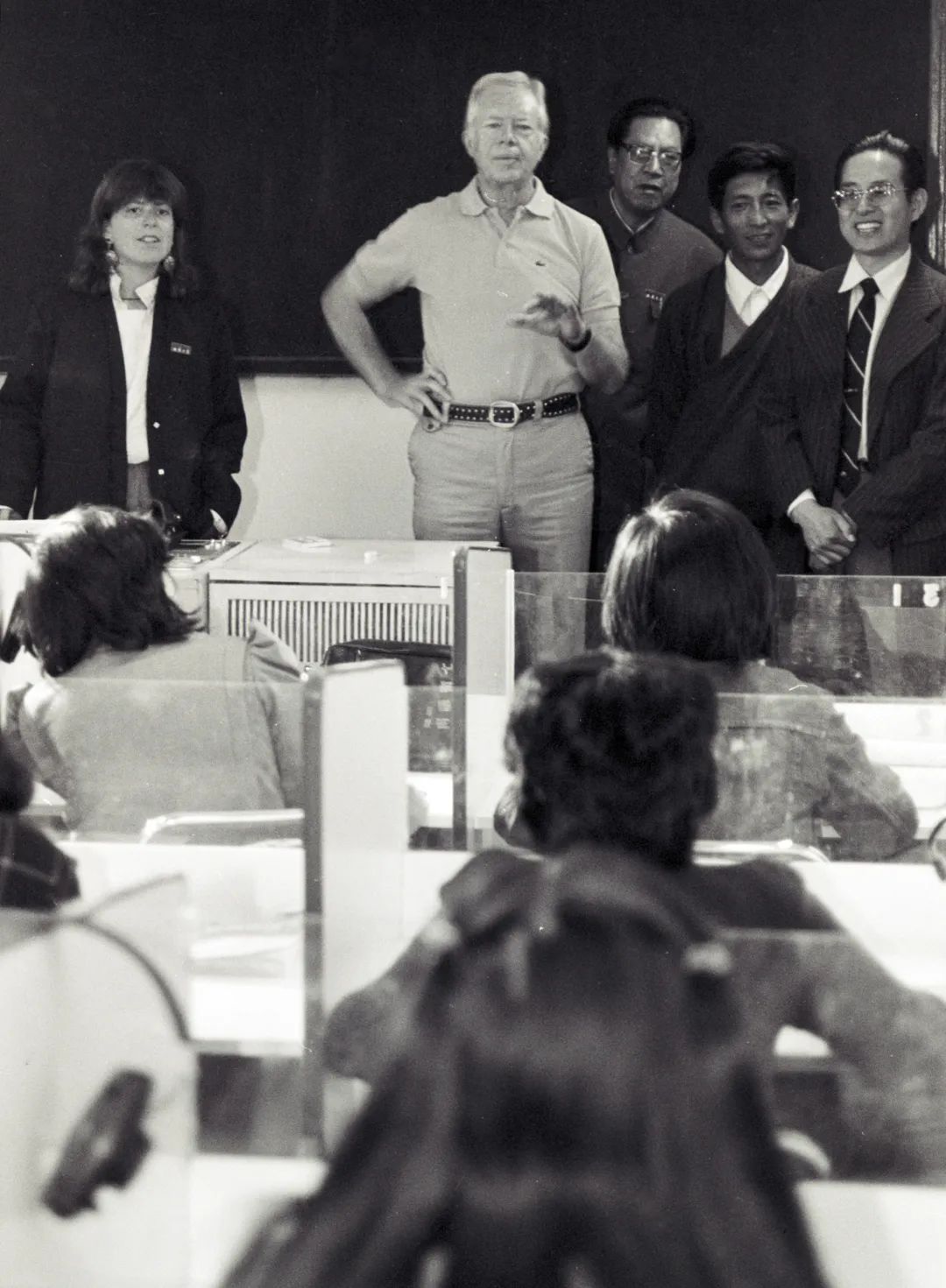

西藏大学是1985年7月成立的,老校区选址于阿沛·阿旺晋美先生捐出的家族园林,其前身是西藏师范学校。更早是1951年创办的藏文干部训练班。所以在卡特现身到访的时候,展现出的还是初建时期的青涩面貌。在参观西藏大学的时候,卡特就藏族学生的教育与在场的师生互动,他坦承自己身为一个农民,退休后创办了卡特图书馆,除了继续学习,同时还做一些木工,他表示自己的图书馆要帮助西藏大学的优秀学生看看外面的世界。同行的国际商业信贷银行行长阿贝迪先生当场表示,每年提供两名藏族学生奖学金,支持他们去卡特先生任教的美国佐治亚州埃默里大学和英国剑桥大学读书。

西藏大学的校长次旺俊美向卡特先生介绍传统的藏医历算学说。

卡特与西藏大学的学生们互动。

午餐后安排一个小时的休息。

众人都在午休的时候,卡特先生不知从哪里搞来了自行车,在保镖的陪同下骑车出门。下午即将参观布达拉宫,而先生迫不及待绕着宫墙和红山骑行了一圈,甚至还溜达到更远的地方。在下午乘车出行的路上,他像孩子一般急着和大家分享在拉萨骑行的快慰。众人听说此举,无不称赞年逾花甲的卡特先生体力和高原缺氧环境下的耐受力,先生也因此得意万分。

布达拉宫,坐落于城中心海拔3700米的红山上,始建于公元7世纪,占地面积40万平方米,建筑面积13万平方米,是世界上海拔最高的集宫殿、城堡和寺院于一体的宏伟建筑,不仅是西藏人民心向往之的圣殿,也如磁石一般吸引着卡特先生。

进入布达拉宫有南北中三条路线。公众参观一般都是走南门。贵宾一般都是走北路,这是一条车马道,是现代交通工具出现之后才修的便捷登顶之路,一般不对公众开放。从这里入宫,节约时间,节省体力,但体味不到昔日雪城的古旧风情。卡特一行乘车从红山西侧盘桓而上,直抵红宫后门。从那里下车,走过一段石阶,便可以瞭望拉萨北部的近树远山,亦可清晰俯瞰布达拉宫后花园——龙王潭。

从北门进入红宫,宾客们径直进入红宫主殿。红宫最主要的建筑是历代达赖喇嘛的灵塔殿,共有五座,分别是五世、七世、八世、九世和十三世。五世达赖灵塔殿南侧还有祭祀的享堂,也就是著名的西大殿,是红宫最大殿堂,高6米多,面积达725.7平方米。殿内悬挂有乾隆皇帝亲书的“涌莲初地”匾额,下置达赖宝座。整个殿堂雕梁画栋,有壁画698幅,主要介绍五世达赖喇嘛的生平,提供了研究这段历史的重要信息。红宫的西部是十三世达赖喇嘛的灵塔殿,建于1936年,殿内除了灵塔,还供奉着一尊银造的十三世达赖喇嘛像和一座用20万颗珍珠、珊瑚珠编成的法器“曼扎”,是一件名贵的器物。

导游还特别引荐了大殿东北侧的法王洞和帕巴拉康殿,介绍了它们悠久的历史渊源。布达拉宫始建于公元7世纪,吐蕃王朝灭亡之后,古老的宫堡大部分毁于战火,加上遭遇雷击等自然灾害,早期建筑仅存这两处。法王洞内供奉吐蕃赞普松赞干布和文成、尺尊两位公主造像,旁边的帕巴拉康是布达拉宫主供佛殿,内中供奉的观世音造像是松赞干布供奉的本尊像,殿门上方悬挂着清朝同治皇帝题写的匾额“福田妙果”。可见地位不同寻常。

帕巴拉康外围是一圈回廊,廊壁上面绘满了精美的壁画,题材多样,内容丰富。在客人浏览壁画的时候,主人悄悄打开东南角顶部的一扇盖门,原来那里有一架木梯通向宫殿的顶层,不仅可以登高望远,还可置身于金顶之间,近距离观摩。这道暗门平时是不开的,但那一天是例外,卡特夫妇和陪同人员受邀登上了布达拉宫的最高处。对于久已向往西藏的卡特先生来说,这才是此行的高潮。从布达拉宫金顶远眺,整个拉萨古城和四周的群山尽收眼底,重峦叠嶂的宫堡群一目了然。卡特夫妇和所有宾客都沉浸在友好的气氛之中。

卡特夫妇与随行人员及两名记者在布达拉宫金顶合影。

因赶写稿件,我放弃了接下来的参观。文章到这里该画上句号,未料却演奏出别样的插曲。当晚我向报社发回以《吉米·卡特在拉萨》为题的通讯报道。次日便焦急等待见报的消息。一天没有,又是一天,直到第三天才在四版见报。事后得知,6月29日晚,国家领导人邓小平在人民大会堂为卡特先生举行了告别宴会,人民日报社总编辑谭文瑞应邀出席,令他没有想到的是,卡特先生竟然端着酒杯过来与他碰杯,告诉他“我在拉萨接受了贵报记者的采访”。谭文瑞总编辑回到报社,立即到夜班询问有没有卢小飞的稿件,总编辑看到稿件后立即签发。这段插曲,讲出了这条新闻刊出的幕后故事,也让我格外地感念37年前采访过的百岁老人卡特先生。

来源/解放日报

请输入验证码